當代詩歌中的“當代性”第四屆中國當代詩歌臨港理論研討會開幕

斷裂與轉折:當代詩歌中的“當代性”

第四屆中國當代詩歌臨港理論研討會開幕

2020年7月17日(星期五) 9:30-15:30

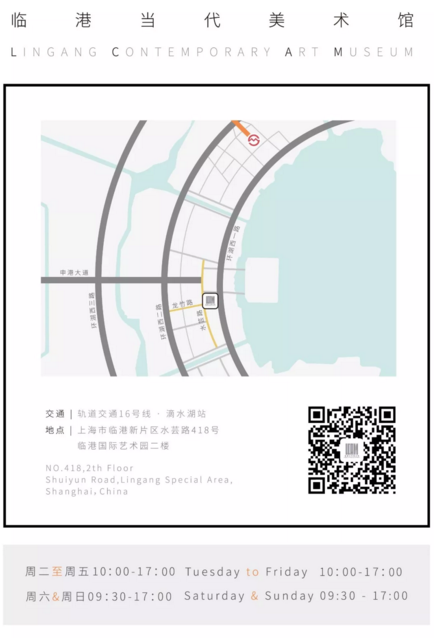

上海臨港國際藝術園(水蕓路418號)

2020年7月17日,由中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會和上海社會科學院文學研究所聯合主辦的第四屆中國當代詩歌臨港理論研討會在上海臨港國際藝術園正式開幕。

2017至2019年,“中國當代詩歌臨港理論研討會”已成功舉辦了三屆,首屆臨港理論研討會主題確立為“紀念新詩百年”,議題是“中國當代詩歌的現狀、出路和問題”;第二屆研討會的主題是“都市文化語境中的詩性書寫”,探討現代詩歌在精神內涵和藝術形式上與大都市的關系;第三屆會議主題是“中國詩歌的現代化之路”。

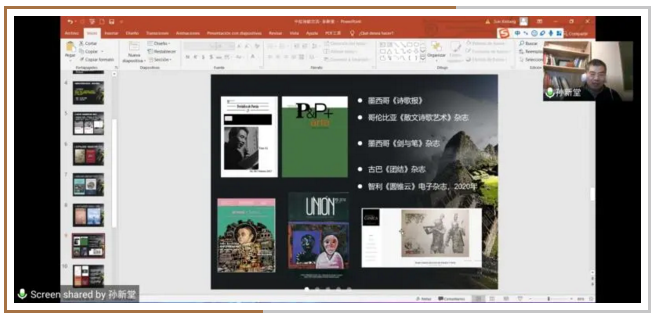

新世紀以來,中國當代詩歌以新的語言形式承前繼后,經受著世界文學的挑戰,也承受著當下匯集的種種矛盾和壓力。面對紛繁復雜、變化多端的世界,如何處理詩歌與現實、詩歌與時代的關系,值得我們一再深思和深入探討。

“現代性”是新詩研究的主流話語,為包括新詩詩學在內的中國文學研究提供了開闊和深入的話題,以“現代性”研究為名的著作可謂汗牛充棟,而“當代性研究”的理論研討卻還是比較少見。本屆臨港詩歌理論研討會能確立具有挑戰性的主題,知難而進,深入探討“當代詩歌的當代性”等重大理論問題,具有理論探索的勇氣和敢為人先的先鋒精神。進入新世紀以來,中國當代詩歌已進入一個全新的詩歌時代,各種新的詩歌現象叢生,亟待分析、研究和整理,臨港理論研討會就是一個對中國詩歌當代現象進行及時性梳理的高峰論壇。

海德格爾曾說: “詩人的天職是返鄉”。詩人的天職是通過在語言中的冒險,達到在“完滿的自然”中的安居。“詩人何為”是對技術制造和人為意圖的反思,其探討的根本問題就是詩人與自然的關系,這個問題在今天的當代性研究中也是非常重要和不可忽視的。疫情以來,這也是所有詩人、詩學理論專家應該深入思考的問題。我們不僅要努力應對錯綜復雜的當代社會現實,也要深刻思考人與自然的和諧共存關系,詩人的天命就是要思考人的詩意存在。

上海社會科學院文學研究所 張瑞燕

純貴坊酒業

純貴坊酒業