《詩(shī)探索》1994年復(fù)刊號(hào)

吳思敬:在籌備《詩(shī)探索》復(fù)刊的日子里

自從中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社1985年出版了《詩(shī)探索》總第12期以后,《詩(shī)探索》即無(wú)聲無(wú)息地停刊了。盡管這中間,中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究會(huì)的負(fù)責(zé)人及編輯部的同仁曾多方面奔走,先后與遼寧師范大學(xué)出版社、四川人民出版社、內(nèi)蒙古人民出版社等聯(lián)系,但均未能成功。

進(jìn)入1990年代,鄧小平發(fā)表南方談話以后,改革開放繼續(xù)往前推進(jìn),這個(gè)時(shí)候,思想文化戰(zhàn)線出現(xiàn)了松動(dòng),詩(shī)歌又開始有了新的起色。1992年8月,我給《北京晚報(bào)》就寫過(guò)一篇《京華詩(shī)壇的幾片新綠》,背景就是到了1992年以后,詩(shī)歌又開始活躍,富有創(chuàng)新性、探索性的詩(shī)歌再度出現(xiàn)。在這期間,北京大學(xué)成立了一個(gè)中國(guó)新詩(shī)研究中心,開了幾個(gè)會(huì),關(guān)于先鋒詩(shī)歌的研討等等,產(chǎn)生了一定的影響。這個(gè)時(shí)候我們就想怎么能夠把《詩(shī)探索》再辦起來(lái)。

這其中有一個(gè)契機(jī)。1992年7月14日,北京詩(shī)人王軍鋼攜其朋友張開山來(lái)訪。王軍鋼筆名橫舟,與我交往多年,我曾為他的詩(shī)集《橫舟詩(shī)選》寫過(guò)一篇評(píng)論《野渡無(wú)人舟自橫——〈橫舟詩(shī)選〉印象》。張開山則是初交,他是一位書商,在北京開書店,他當(dāng)時(shí)靠印制、發(fā)行掛歷,獲利頗豐,已有相當(dāng)?shù)馁Y本積累。張開山與顧城有交往,顧城的第一本詩(shī)集,即與舒婷合著的《舒婷、顧城抒情詩(shī)選》,是由他資助出版的。顧城沒有工作,當(dāng)顧城應(yīng)邀給詩(shī)歌愛好者做講座的時(shí)候,他就帶去一些顧城詩(shī)集,讓顧城簽名售書,收入歸顧城。《橫舟詩(shī)選》也是他資助出版的。當(dāng)我們談到《詩(shī)探索》出版遇到困難的時(shí)候,張開山自告奮勇,說(shuō)他可以資助。有了張開山的許諾,我感到很興奮。我把張開山的情況向張炯、謝冕、楊匡漢做了匯報(bào),他們也很高興,希望抓住這個(gè)機(jī)會(huì)把《詩(shī)探索》恢復(fù)起來(lái)。緊接著我這幾天的日記寫道:

1992年7月22日

上午與匡漢、劉福春同乘文研所的車去北大,與謝冕共議新詩(shī)理論與批評(píng)研討會(huì)的事及《詩(shī)探索》復(fù)刊事,謝冕的博士生孟繁華也在場(chǎng)。

上午在謝冕處,即給張開山打一電話,約他下午到我家面談。下午三點(diǎn),他和王軍鋼來(lái)了。我們做了進(jìn)一步的磋商。

1992年7月26日

上午起草了一份“關(guān)于《詩(shī)探索》復(fù)刊的請(qǐng)示報(bào)告”,一式二份,一份給中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究會(huì),一份給北大中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)研究所。

1992年8月17日

晚5點(diǎn),匡漢來(lái)訪。談及張炯已原則上同意《詩(shī)探索》復(fù)刊。

1993年2月10日

中午張開山攜一小助手來(lái)訪,他是我從 BP 機(jī)呼來(lái)的。主要同他談了資助《詩(shī)探索》的問(wèn)題,開山滿口答應(yīng),熱情很足。

1993年2月14日

中午1點(diǎn)半,文研所的車來(lái)到門口,車內(nèi)已有匡漢、劉福春,接上我,又去社科院研究生院接張炯,然后到北大暢春園謝冕家。主要議題是研究《詩(shī)探索》復(fù)刊問(wèn)題,做出了若干原則決定。

1993年2月15日

上午張炯來(lái)電話,告之他同大眾文藝出版社聯(lián)系的情況。該出版社不想賣書號(hào),而想采用讓編輯部包銷5000冊(cè)的形式出《詩(shī)探索》。我又在電話中同張開山聯(lián)系,然后再把情況告訴張炯。

1993年2月22日

上午張炯打電話,告我已與大眾出版社陳玉剛約好,讓我明天上午到南長(zhǎng)街 81號(hào)警衛(wèi)局禮堂去見他,并同他磋商《詩(shī)探索》的出版問(wèn)題。

1993年2月23日

上午應(yīng)約去南長(zhǎng)街81號(hào)大眾文藝出版社。原以為該社全在警衛(wèi)局臨街的房子里,誰(shuí)知陳玉剛的辦公室在中南海里。在門口通報(bào)后,里邊派出一輛汽車才把我接進(jìn)去。陳玉剛辦公室在一座二層小樓上,坐落在中南海東岸,離西華門不遠(yuǎn)。透過(guò)辦公室的窗口,正是遼闊的海面,對(duì)岸似乎就是懷仁堂了。陳玉剛說(shuō),現(xiàn)在李鵬、江澤民都住在那里,偶爾能看到他們?cè)诶锩嫔⒉健M愑駝傉劦眠€較融洽,他提出了一個(gè)方案,印3000冊(cè)《詩(shī)探索》,交1.2萬(wàn)元,由這邊去銷售。我出來(lái)時(shí)是沿東岸,步行出來(lái)的。

1993年2月24日

下午打電話約來(lái)張開山,同他談大眾文藝出版社的條件。他說(shuō)大眾文藝社開的條件太高,他們要1.2萬(wàn)元是賺得狠了些,這出版資助起碼相當(dāng)于6千元了。決定再聯(lián)系其他出版社。

1993年2月28日

昨接張炯電話,我告他與大眾文藝出版社合作難成之事。他又介紹了中國(guó)社科出版社總編輯鄭文林,我擬下周去談一下。

1993年3月5日

上午給社科出版社社長(zhǎng)鄭文林打電話,約定下星期一下午三點(diǎn),到該社談出版《詩(shī)探索》的問(wèn)題。后來(lái)我又同張炯打電話,約他一起同鄭文林談。

1993年3月8日

下午2點(diǎn)15我到社科院,先給張炯打了個(gè)電話,15分鐘后,他乘著文研所的車出來(lái)了,到門口接上我,然后一起到中國(guó)社科出版社。三點(diǎn)鐘,約定和社長(zhǎng)、總編鄭文林談《詩(shī)探索》及文研所編書問(wèn)題。鄭文林正等著我們,而且他把文藝編輯室的白燁也找來(lái)了。大家一起談,還比較順利。約定,先和社科院科研處及國(guó)家出版局就用書號(hào)形式出“輯刊”打個(gè)招呼,待上邊默認(rèn)后,與出版社簽訂個(gè)協(xié)議,就可以辦刊了。出版社每本書收出版資助2500元。

1993年現(xiàn)代詩(shī)學(xué)討論會(huì)

同中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社談到這個(gè)程度,應(yīng)當(dāng)說(shuō)是可以接受了。可是當(dāng)我想把這個(gè)條件告訴張開山的時(shí)候,無(wú)論是打他的電話,還是呼他的BP機(jī),都沒有任何反應(yīng),總之是聯(lián)系不上了。我告訴王軍鋼,說(shuō)是找不到張開山了。王軍鋼說(shuō),估計(jì)是他做生意資金鏈出現(xiàn)斷裂,可能躲賬去了。張開山是個(gè)體書商,他答應(yīng)資助《詩(shī)探索》是好心,但現(xiàn)在辦不到了,我們也不好再說(shuō)什么。然而《詩(shī)探索》復(fù)刊工作已經(jīng)進(jìn)行到這種程度,讓它半途而廢,我們實(shí)在是心有不甘。我想,依靠個(gè)體書商長(zhǎng)期資助一家刊物,恐怕是很難辦到的。我把眼光投向了我的工作單位首都師范大學(xué)。

首都師范大學(xué)是1992年9月15日在原北京師范學(xué)院、北京師范學(xué)院分院、北京外國(guó)語(yǔ)師范學(xué)院三校合并的基礎(chǔ)上成立的。我是原北京師范學(xué)院分院的,該院辦有一家有刊號(hào)、公開發(fā)行的《說(shuō)寫月刊》,面向中小學(xué),每期發(fā)行幾十萬(wàn)份,經(jīng)濟(jì)效益不錯(cuò)。《說(shuō)寫月刊》的負(fù)責(zé)人是分院中文系畢業(yè)的孫秉偉老師。我先找到孫秉偉了解《說(shuō)寫月刊》的經(jīng)營(yíng)情況,以及資助《詩(shī)探索》的可能性。得到了孫秉偉肯定性的答復(fù)。我便去找原北京師范學(xué)院分院院長(zhǎng)、現(xiàn)為首都師范大學(xué)副校長(zhǎng)的李世新,他分工負(fù)責(zé)校辦產(chǎn)業(yè),《說(shuō)寫月刊》正是由他來(lái)管。我向他匯報(bào)了《詩(shī)探索》的情況,他表示完全支持,并建議我去找首都師范大學(xué)主管教學(xué)科研的副校長(zhǎng)楊學(xué)禮。

1993年6月4日下午,我到首都師范大學(xué)主樓楊校長(zhǎng)的辦公室,做了詳細(xì)匯報(bào)。楊校長(zhǎng)說(shuō),他已與李世新副校長(zhǎng)做了溝通,完全支持由首都師范大學(xué)《說(shuō)寫月刊》雜志社資助《詩(shī)探索》,提供初期啟動(dòng)資金4萬(wàn),但以后就要靠你們自己努力去創(chuàng)收、去拉贊助了。楊校長(zhǎng)還提出了幾點(diǎn)具體意見:1.能否就由首都師范大學(xué)出版社出,而不再用中國(guó)社科出版社的書號(hào),這樣學(xué)校資助也好說(shuō)一些。2.楊校長(zhǎng)希望在首都師范大學(xué)設(shè)立一個(gè)子機(jī)構(gòu),一個(gè)研究詩(shī)歌的學(xué)術(shù)組織,有這樣一個(gè)機(jī)構(gòu),辦刊物,搞活動(dòng),也就名正言順了。3.《詩(shī)探索》編輯工作實(shí)行三審制,責(zé)任編輯一審,主編二審,出版社終審,切實(shí)保障《詩(shī)探索》的刊物導(dǎo)向及學(xué)術(shù)質(zhì)量。4.《詩(shī)探索》的財(cái)務(wù)工作由《說(shuō)寫月刊》雜志社代管,《詩(shī)探索》編輯部不設(shè)會(huì)計(jì),沒有賬號(hào),《詩(shī)探索》的創(chuàng)收、拉來(lái)的贊助,一律轉(zhuǎn)交《說(shuō)寫月刊》財(cái)會(huì)室,《詩(shī)探索》的支出,如給出版社的出版資助、給印刷廠的印刷費(fèi)等均由《說(shuō)寫月刊》開轉(zhuǎn)賬支票。我則代表《詩(shī)探索》編委會(huì)及編輯部提出,《詩(shī)探索》編輯部不設(shè)專職人員,主編、編輯一律兼職,體現(xiàn)奉獻(xiàn)精神,不拿工資,沒有編輯費(fèi)。

與楊校長(zhǎng)談話后,我的心里有了底,便為籌辦《詩(shī)探索》起草了兩份材料,一份是《關(guān)于協(xié)作出版〈詩(shī)探索〉的報(bào)告》,一份是《〈詩(shī)探索〉籌備工作實(shí)施細(xì)則》。文件一式兩份,一份呈送首都師范大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)征求意見,另一份寄給楊匡漢,請(qǐng)他看后轉(zhuǎn)張炯和謝冕征求意見。

此外,為了楊校長(zhǎng)所說(shuō)的在首都師范大學(xué)之下建立子機(jī)構(gòu)一事,我起草了一份《關(guān)于成立新詩(shī)研究室的報(bào)告》,后經(jīng)首都師范大學(xué)中文系批準(zhǔn),正式成立了新詩(shī)研究室,這樣首都師范大學(xué)便有了詩(shī)歌研究的專門機(jī)構(gòu)。不久,首都師范大學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)把我寫的《關(guān)于協(xié)作出版〈詩(shī)探索〉的報(bào)告》及《〈詩(shī)探索〉籌備工作實(shí)施細(xì)則》兩個(gè)材料批下來(lái)了。后一件還轉(zhuǎn)給說(shuō)寫月刊社幫助具體實(shí)施。

為落實(shí)校領(lǐng)導(dǎo)由首都師范大學(xué)出版社出版《詩(shī)探索》的意見,我和孫秉偉一起到首都師范大學(xué)出版社,同社長(zhǎng)兼總編母庚才談《詩(shī)探索》出版問(wèn)題。母庚才原則同意以首都師范大學(xué)出版社名義,以輯刊形式出版,每期出版資助2000元,我們又再砍下500 元,這樣出版資助為1500元,并簽訂了一個(gè)合同,出版社保留終審權(quán)。

到此為止,《詩(shī)探索》復(fù)刊的條件已完全成熟。1993年7月16日,在白廣路18號(hào)《說(shuō)寫月刊》會(huì)議室召開了《詩(shī)探索》復(fù)刊后的首次編輯部會(huì)議,參加人有張炯、楊匡漢、吳思敬、劉士杰、林莽、劉福春、陳旭光、孫秉偉、陳曦。會(huì)議宣告了編輯部的成立,研究了專欄設(shè)置、編輯分工、集資與征訂等問(wèn)題,整整開了一天。

李瑛、巖佐昌暲、謝冕在現(xiàn)代詩(shī)學(xué)討論會(huì)上

1993年9月18日,《詩(shī)探索》編輯部與北京大學(xué)中國(guó)新詩(shī)研究中心在文采閣舉辦“93中國(guó)現(xiàn)代詩(shī)學(xué)討論會(huì)”并宣告《詩(shī)探索》復(fù)刊。到會(huì)者除北大新詩(shī)研究中心和《詩(shī)探索》編輯部成員外,還有著名詩(shī)人兼學(xué)者李瑛、鄒荻帆、牛漢、鄭敏、蔡其矯、杜運(yùn)燮、劉湛秋、葉維廉、莫文征、唐曉渡、張頤武,[日]秋吉久紀(jì)夫、[日]巖佐昌暲等。與會(huì)者就中國(guó)現(xiàn)代詩(shī)學(xué)建設(shè)的議題交換了意見,我在會(huì)上匯報(bào)了《詩(shī)探索》復(fù)刊工作的情況。

緊接著,《詩(shī)探索》復(fù)刊第一期的編輯工作與集資工作等就緊鑼密鼓地全面展開了。關(guān)于集資工作,主要發(fā)動(dòng)《詩(shī)探索》編輯部成員和詩(shī)歌界的朋友,利用各種渠道宣傳《詩(shī)探索》,并向企業(yè)家和藝術(shù)家爭(zhēng)取贊助;另外就是以《詩(shī)探索》的名義辦“詩(shī)歌培訓(xùn)班”或“筆會(huì)”,由于辦這種培訓(xùn)班或筆會(huì),從報(bào)名、請(qǐng)講課老師、組織教學(xué)、安排活動(dòng),到學(xué)員的組織、管理,要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力,《詩(shī)探索》編輯部無(wú)力承擔(dān),只能交給專業(yè)的培訓(xùn)人員去辦,《詩(shī)探索》收取一定的管理費(fèi)(大約每期3千元),統(tǒng)一交到《說(shuō)寫月刊》財(cái)會(huì)室。

《詩(shī)探索》收到的第一筆贊助,來(lái)自新加坡詩(shī)人槐華。1993年9月26日,槐華先生寄來(lái)500美元,并附來(lái)信:“茲寄上匯票存根(復(fù)印件),區(qū)區(qū)款項(xiàng),聊表贊助《詩(shī)探索》復(fù)刊的心意。”槐華先生熱愛中國(guó),熱心中國(guó)與新、馬詩(shī)歌界的交流,曾來(lái)中國(guó)參加《詩(shī)探索》主辦的學(xué)術(shù)會(huì)議,并邀請(qǐng)《詩(shī)探索》主編謝冕、楊匡漢、吳思敬赴新加坡、馬來(lái)西亞參加當(dāng)?shù)氐脑?shī)歌活動(dòng)。

1993年9月22日,我到首都師范大學(xué)出版社,從總編室主任胡乃羽老師手里拿到了 1994年第1輯(總第13輯)的書號(hào)。這等于拿到了通行證,我們的編輯工作更要抓緊了。10月17日,在芳草地西街5號(hào)樓我的家中召開《詩(shī)探索》編輯部會(huì),到會(huì)者謝冕、楊匡漢、劉士杰、劉福春、林莽、陳旭光,連我共七人。由我把自7月16日以來(lái)編輯部工作進(jìn)展情況,做了一個(gè)全面通報(bào)。然后重點(diǎn)研究了復(fù)刊第1輯的稿件。原先還擔(dān)心稿件不足,誰(shuí)知一匯總,竟然多出了十幾萬(wàn)字,于是又安排哪些先上,哪些緩發(fā)。

應(yīng)當(dāng)說(shuō),《詩(shī)探索》復(fù)刊第1輯的稿子都是經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的籌備和編輯的,只有“關(guān)于顧城”這個(gè)專欄,是作為急就章,臨時(shí)加進(jìn)去的。10月12日,我在參加北京作協(xié)在臥佛寺舉辦的“詩(shī)歌創(chuàng)作聯(lián)誼活動(dòng)”期間,聽到了顧城在新西蘭自殺的消息。噩耗傳來(lái),令人震驚不已。到會(huì)的青年詩(shī)人文昕,哭成了淚人。此時(shí)媒體上、社會(huì)上傳播著關(guān)于顧城殺妻自縊的各種流言。我和同在會(huì)場(chǎng)的林莽等商議,覺得《詩(shī)探索》有必要發(fā)出自己的聲音,提供顧城事件的真相,表明我們的看法,供詩(shī)歌界與社會(huì)各界讀者參考。在會(huì)場(chǎng)上我們當(dāng)即約文昕、姜娜寫她們所了解的顧城,約唐曉渡寫對(duì)顧城事件的評(píng)論,另外想法收集顧城、謝燁在生命最后階段的文字資料。文昕10月22日寫出初稿,為了聽取顧城父親顧工先生的意見,10月23日下午,我與文昕、王恩宇一起去海淀區(qū)恩濟(jì)莊57號(hào)總后干休所訪問(wèn)顧工。一方面對(duì)顧工喪子之痛表示慰問(wèn),另一方面同他交換一下對(duì)“關(guān)于顧城”專欄的意見,文昕的初稿就留在顧工家。后來(lái)文昕聽取了顧城父母的意見,對(duì)文章做了多處修改。姜娜的稿子是我在10月30日去她工作的燈市口醫(yī)院取回來(lái)的,姜娜寫了兩篇回憶顧城、謝燁的文章,都不長(zhǎng),我看了,覺得都可用,便請(qǐng)她把這兩份稿子合并成一篇文章。另外姜娜又提供了兩封謝燁給她的信。唐曉渡也一反他慢功細(xì)活的寫作方式,于10月18日趕寫出《顧城之死》的初稿,29日定稿。當(dāng)時(shí)媒體上正熱炒顧城事件,有人要出高價(jià)買唐曉渡這篇稿子,但曉渡堅(jiān)守承諾,把稿子給了只能提供低微稿酬的《詩(shī)探索》。

1993年11月3日上午,《詩(shī)探索》總第13輯(1994)完全編定,計(jì)收23篇文章, 141200字。編定了目錄,寫了審稿單,并把復(fù)寫的目錄給北大陳旭光寄走一份,讓他交謝冕過(guò)目。當(dāng)天下午,攜全部稿件到首都師范大學(xué)出版社,交總編室主任胡乃羽老師,請(qǐng)出版社終審。一周以后,編輯室主任胡乃羽給我來(lái)電話,表示稿件終審?fù)ㄟ^(guò)了,囑咐對(duì)顧城那組稿子再把把關(guān)。原因是首都師大出版社社長(zhǎng)母庚才看了《文藝報(bào)》轉(zhuǎn)載的對(duì)顧城事件反響的某些意見,提醒別出問(wèn)題。我在電話中又把組稿情況匯報(bào)了一下,表示會(huì)認(rèn)真把關(guān),這組文章照發(fā)是沒有問(wèn)題的。

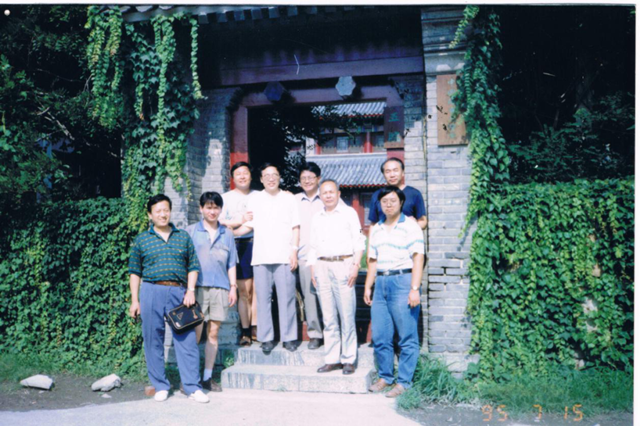

詩(shī)探索編輯部成員:劉士杰、陳旭光、劉福春、吳思敬、楊匡漢、謝冕、林莽、陳曦1995年7月于北京大學(xué)中文系門前

稿子終審?fù)ㄟ^(guò)后,便開始聯(lián)系印刷廠,市內(nèi)的大印刷廠報(bào)價(jià)太貴,我們只能找河北等地的小廠。11月28日下午,我和林莽、劉福春前往河北香河北京空軍訓(xùn)練大隊(duì)印刷廠,聯(lián)系《詩(shī)探索》印刷問(wèn)題。該廠在香河?xùn)|門外,是個(gè)團(tuán)級(jí)單位的印刷廠,工人多數(shù)是家屬。廠子的正、副廠長(zhǎng)陪我們參觀了生產(chǎn)設(shè)備及微機(jī)室。最后談妥以每本1.30元的價(jià)錢,印5000本,其中包括500本好紙的供海外發(fā)行。但該廠管理水平不高,生產(chǎn)能力實(shí)在有限,一再脫期。直到兩個(gè)月后的3月30日,《詩(shī)探索》第1輯才印出來(lái)。印刷廠送來(lái)了1100冊(cè)樣書,用大卡車運(yùn)送,天黑才能進(jìn)城。先找到福春,又找到我,我跟車到白廣路18號(hào)《說(shuō)寫月刊》社,卸完車,回家時(shí)已9點(diǎn)半了。接著又趕緊給謝冕、楊匡漢、洪子誠(chéng)、任洪淵、藍(lán)棣之、張頤武、張同吾、朱先樹等打電話,通知在本周六下午在文采閣召開“中國(guó)當(dāng)代詩(shī)史寫作及《詩(shī)探索》新刊座談會(huì)”。1994年4月2日,“中國(guó)當(dāng)代詩(shī)史寫作和《詩(shī)探索》新刊座談會(huì)”在文采閣召開,到會(huì)有《詩(shī)探索》編輯部、北大新詩(shī)研究中心、首都師大新詩(shī)研究室的成員,以及詩(shī)人李瑛、張志民、牛漢、鄭敏、屠岸、劉湛秋、西川等。望著會(huì)議桌上擺著的一摞摞的紅色封面的嶄新的《詩(shī)探索》,看到與會(huì)者翻閱《詩(shī)探索》時(shí)露出的欣慰笑容,我不禁長(zhǎng)出了一口氣:《詩(shī)探索》終于復(fù)刊了!

2020年8月31日

來(lái)源:“詩(shī)探索”微信公眾號(hào)

作者:吳思敬

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2021/0111/c404063-31995633.html

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)