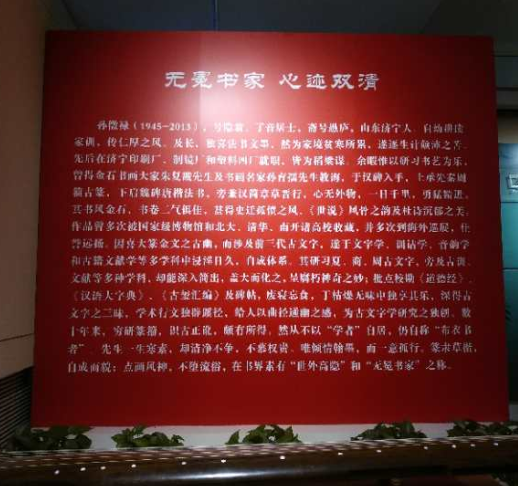

無冕書家 心跡雙清

——《蔡文姬胡笳十八拍》巨制亮相北京涵芬樓

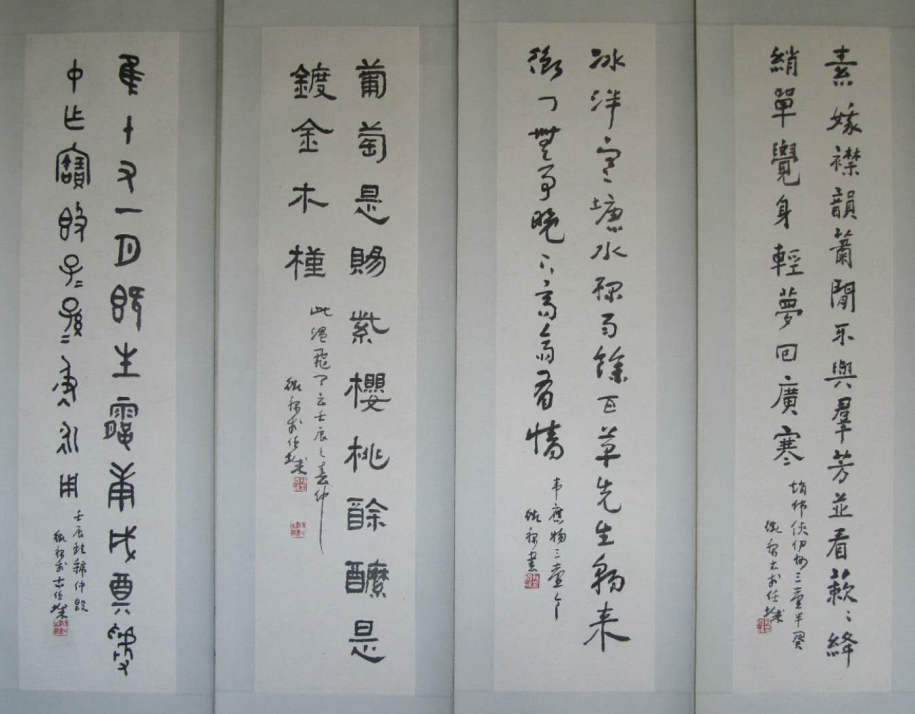

2017年9月28日,“心跡雙清——孫徵祿書法展”在京拉開帷幕。該展由商務印書館主辦,涵芬樓藝術館、孫徵祿書法藝術館承辦,中華炎黃書畫院協辦,共展出孫徵祿書法作品60余幅,真草隸篆四體皆備,較為全面地反映了孫徵祿一生的藝術成就。

2017年,商務印書館迎來120周年華誕。作為中國最有實力和影響力的文化出版機構,商務印書館有著百年悠久歷史和深厚文化積淀,與北京大學被譽為“中國近代文化的雙子星座”。在喜迎國慶、歡度中秋之際,商務印書館涵芬樓藝術館秉承“傳承中國傳統文化精粹,弘揚民族文化精神”的理念,特別舉辦“心跡雙清——孫徵祿書法展”,旨在樹立德藝雙馨的藝術家標桿,弘揚中國最優秀的傳統文化,引領藝術品鑒賞與收藏,體現百年商務的文化擔當。

書法是中國文化的符號,中國傳統文化的核心,其蘊含著中國的哲學思想與文化精神。孫徵祿正是把書法當作中國優秀傳統文化的一部分去滋養,去挖掘,仰之彌高,鉆之彌深,以深厚的文化底蘊和完美的藝術呈現吸引人們的視線,打動人們的心靈。

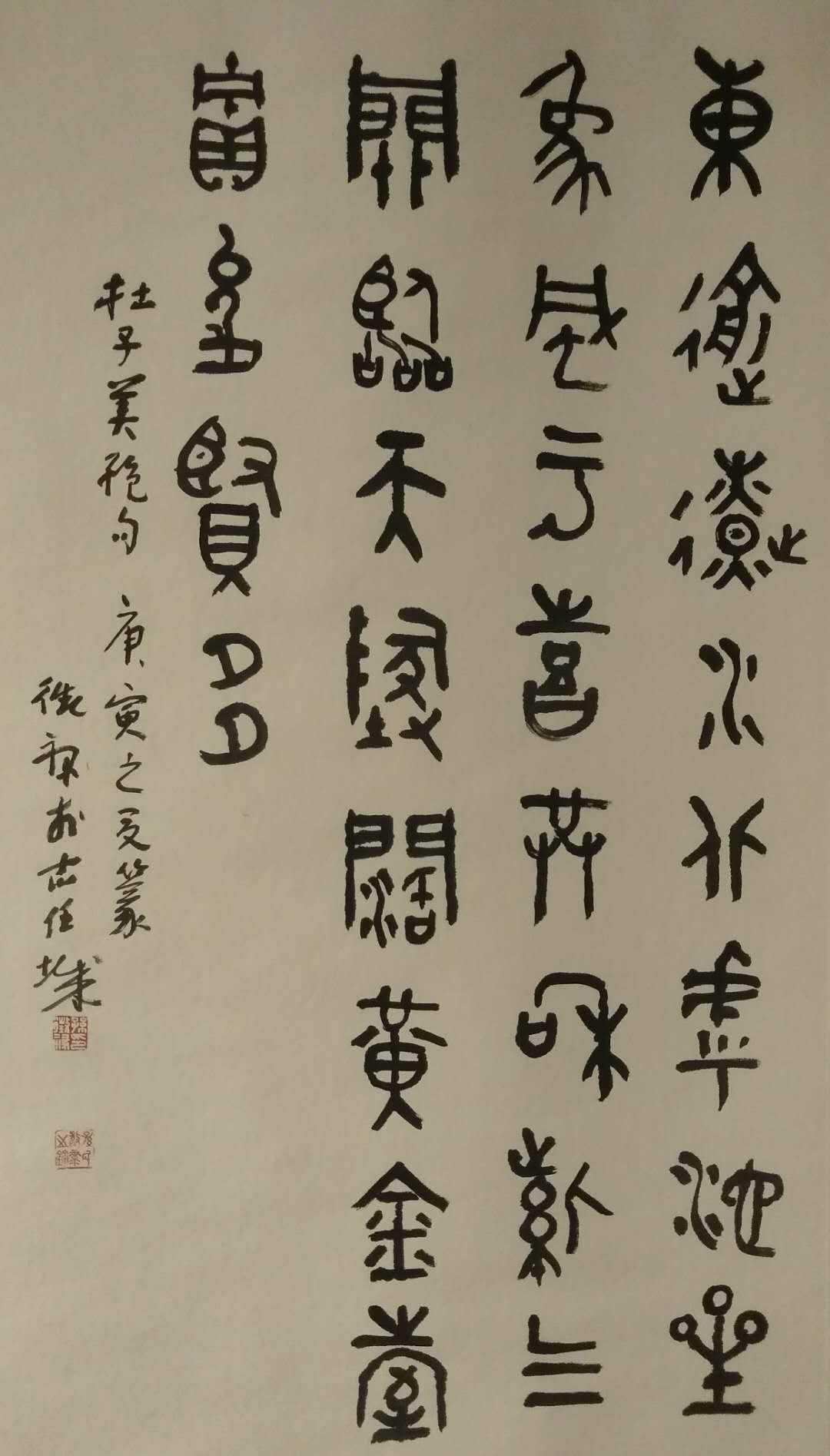

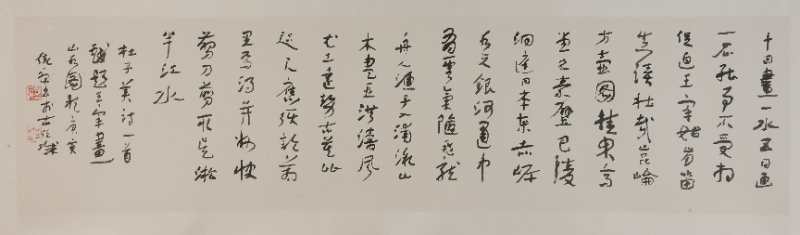

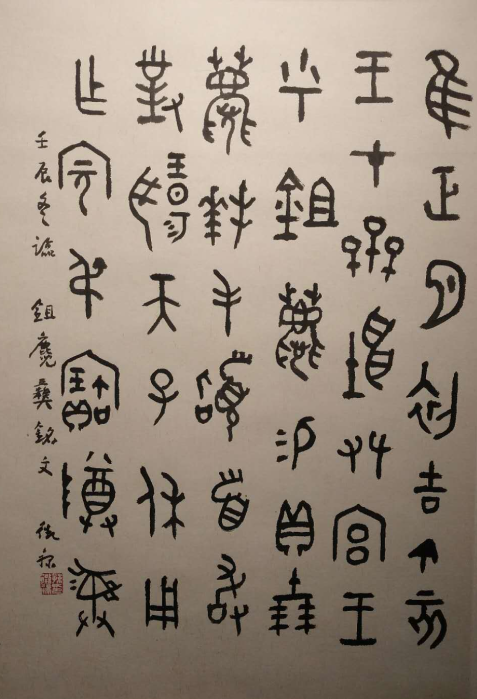

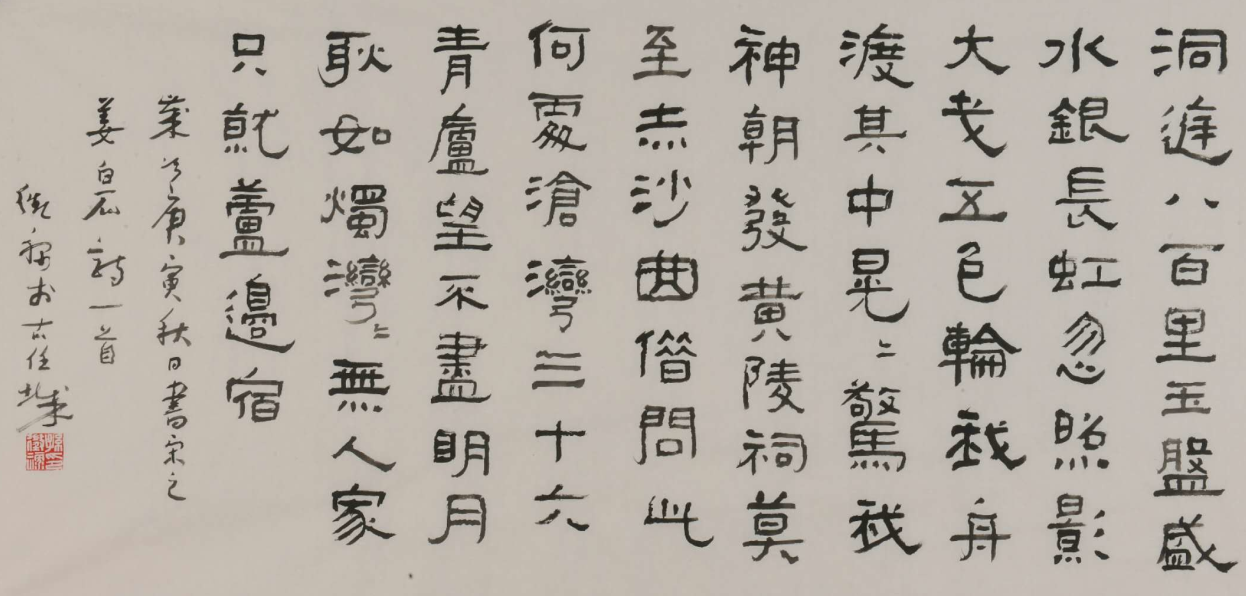

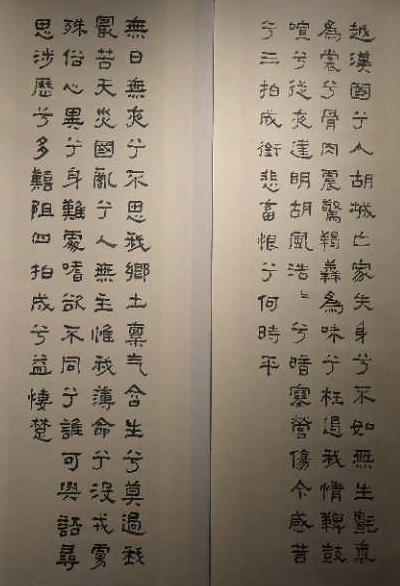

此次晉京首次展出20條屏巨制《蔡文姬胡笳十八拍》,沉穩恬靜,超凡脫俗。跋尾 :“右書文姬夫人《胡笳十八拍》全文。夫人姓蔡名琰,文姬其字,東漢蔡邕之女也。博學有才辨,又妙于音律。興平中,天下喪亂,夫人被掠在胡十二年,生有二子。曹操素與邕善,痛其無嗣,乃遣使者以金贖之。懷國思子,悲感交集,乃有是作。郭老稱贊:真是好詩,百讀不厭。非親身經歷不能作此,足垂不朽。我愛其文詞華美,屢書之。茲按郭沫若所題明畫卷為準,改其小誤隸之,工拙非所計也。徵祿記”。寥寥數語,道盡蔡文姬的命薄才高,同時反映了孫徵祿敏銳獨特的研究視角、嚴謹求實的治學精神和探幽發微的真知洞見。

蔡文姬擅長文學、音樂、書法,其《胡笳十八拍》是一篇長達一千二百九十七字的騷體敘事詩,是感人肺腑的千古絕唱。元代最顯赫的書畫家趙孟頫(謚文敏)以行書《胡笳十八拍》、明代書畫全才文徵明(衡山)以行草書法《胡笳十八拍》聞名于世,這兩位在中國文化史上博學多才且十分罕見的杰出人物,都對《胡笳十八拍》情有獨鐘;今有孫徵祿直追先賢,正文隸書傾心創作《蔡文姬胡笳十八拍》,苦心孤詣,力透紙背,仿佛穿越歷史,與古人對話,讀懂家國的情懷、人格的高峻和藝術的雋永。

中國國家畫院教學中心學術主持馬嘯指出:“文化是一種基因,具有遺傳性。孫徵祿老師生活在孔孟之鄉的濟寧,漢碑的故鄉。他作書法,能把中國最遙遠的文脈貫通。章草的法度最嚴謹,他寫得很輕松,但把每一筆都寫到底了。他的大篆寫得很嚴謹。孫老師品格內斂,不事張揚。他追溯傳統文化之根,沿著傳統路徑一直往前走。他通過自我的艱辛努力,獨辟蹊徑,開啟了這條藝術之路,相信今后會有更多的人關注他、研究他、喜歡他。”

文藝評論家劉上譽如此點評孫徴祿先生,身懷博學之才而始隱于野,甘愿一生寂寂無名。其齋號愚廬,寓意:愚癡者持守之所。早期用名:小勻、隱公。小勻:意為拿出小量接濟他人;隱公:則行事不張揚,正直無私,時時處處想著大家。后期用名:隱翁、了音居士。隱翁:表明先生至暮年依然持守低調、不張揚的為人處世風格。

了音居士,“音”即“意”無“心”,“了音”即了然無心之意,先生晚年越接近人生之終點,越進入佛家之空靈。孫先生曾在作品中題道:“中國書畫是精神靈性的最好表達”。先生之精神境界,均體現在書法藝術的自然、質樸雅趣之中,“記得春風散幽谷,蕙花如草趁樵歸”。

為期一月的“心跡雙清——孫徵祿書法展”,于清淡雅致中始終散發著安靜的力量,對中國書法藝術與優秀傳統文化的傳承均有深遠的意義。

來源:李飛駿供稿

純貴坊酒業

純貴坊酒業