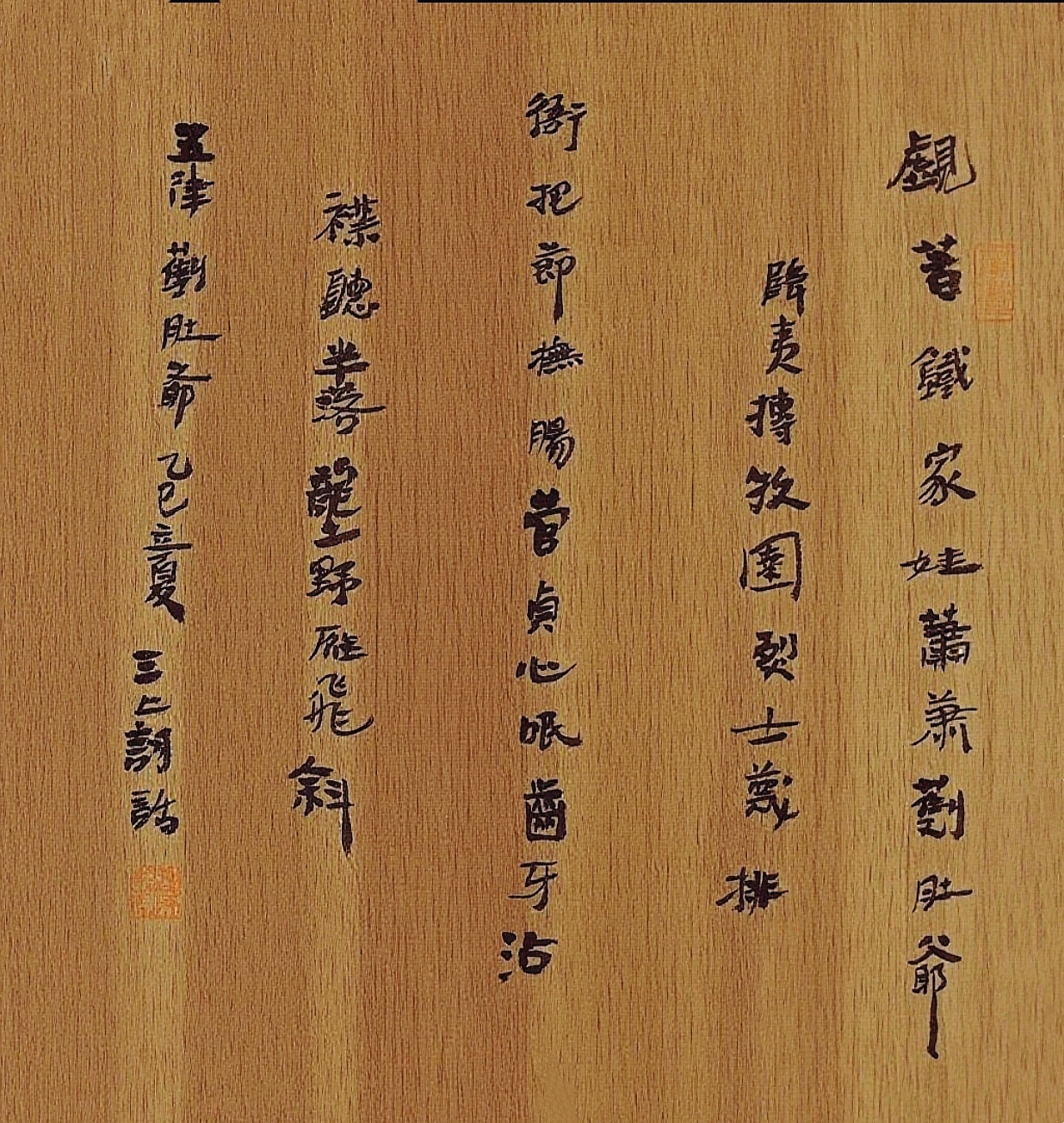

五律·劐肚爺

作者:馬同儒

題記:明代“劐肚占地”一案,實為民族融合之殤。其痛不在沖突本身,而在文明對話的斷裂。真正的融合,當(dāng)以制度保障多元共生,以包容化解差異。民族復(fù)興之路,必以敬畏生命為基,以美美與共為境。此作與《清明辭》相呼應(yīng),前者以“慎終追遠(yuǎn)”承續(xù)血脈記憶,后者以歷史反思叩問文明共生,二者皆指向?qū)ι饑?yán)的守護(hù)與民族精神的凝聚。

覷著鐵家娃,蕭蕭劐肚爺。①

降夷摶牧圉,烈士蔑排衙。②

抱節(jié)撫腸管,貞心呡齒牙。③

沾襟聽半落,壟野雁飛斜。

(創(chuàng)作于2025年4月5日)

注釋:

①鐵家:指靖遠(yuǎn)營兒門馬氏家族諦造者孛兒只斤·鐵禮棉和兒只斤·鐵秀二兄弟之家,其子孫雖改姓為馬,但后來還有人稱其為鐵家。蕭蕭:引[先秦] 佚名《荊軻歌》:“風(fēng)蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復(fù)還。” 劐肚爺:營鐵門生活30年左右,鐵禮棉長子留守,攜次子到扇馬塬中塬村為二房;鐵禮秀攜三子,均隨其父遷入扇馬塬,長子排行為三房,三子為五房,居住扇馬塬山后村,次子為四房,居住扇馬塬山頭村。(馬同儒撰:《清明辭》,中國作家網(wǎng),2025年4月10日.)初入遷入碾子塬時,與土著發(fā)生了沖突,到了斷案時,時任靖虜衛(wèi)指揮使和會寧知縣把雙方代表召集到名為澇刺灘的地方,就地設(shè)公堂調(diào)解無效時,竟然以劐破肚皮斷輸贏,即讓腸子流出來抱著跑,所到之地即為誰。雙方面面相覷,衙役聲聲相催。此時從馬氏家族人群中走出一位大約十五、六歲少年,拔刀劐肚,雙手捧著腸肚,從山后奔到中塬,又從中塬占到山頭,眼看碾子塬被跑遍了,)靖虜衛(wèi)指揮使(會寧知縣)急喊:“難道會寧人都死光了,叫你大(爹)占完了不成。”此時才有人急忙將他推倒。犧牲后,被推倒之處即葬地,與他一起跑完全程的愛犬絕食而亡。這位被族人尊稱“劐肚爺”墳地里,亦有愛犬陪眠。(概引岳青 培植撰:《營兒門馬氏——漢族大家庭中前元蒙貴族的后裔》,“絲綢之路”,1996年第6期,第15-20頁.)此少年是哪一房頭的孩子?因“劐肚爺”未成年,后來馬氏五個房頭的譜諜均未記錄。其實,明朝前期,因沒有學(xué)習(xí)文化無力而記,造成后來家族集體失憶的非主觀因素在所難免。據(jù)當(dāng)初劐肚占地所行的路線推測,三房和五房的子弟可能性較大,但也不排除其他房頭的孩子到山后串門的可能性。劐肚爺墓,現(xiàn)被靖遠(yuǎn)縣人民政府立碑作為文物保護(hù)。

②降夷:洪武四年(1371年)《收編故元漢軍令》(靜嘉堂藏本)規(guī)定每三戶出一軍,分隸邊鎮(zhèn)衛(wèi)所。即便改了姓,其戶籍還是注有“降夷”或“達(dá)官軍”等標(biāo)記。排衙:指舊時主官升座,衙署陳設(shè)儀仗,僚屬依次參謁,分立兩旁,謂之排衙。這里指靖虜衛(wèi)指揮使和會寧知縣斷案現(xiàn)場的聲勢浩大。

③ 呡:用同“抿”。這里指呡嘴唇。引[宋]陸游《齒痛有感》:“眼暗頭童負(fù)圣時,齒牙欲脫更堪悲。”

說明:

《五律·劐肚爺》,此詩系原聲填寫,中古四聲,押《平水韻》。

簡介:馬同儒,《三上詞話》作者。

(注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)