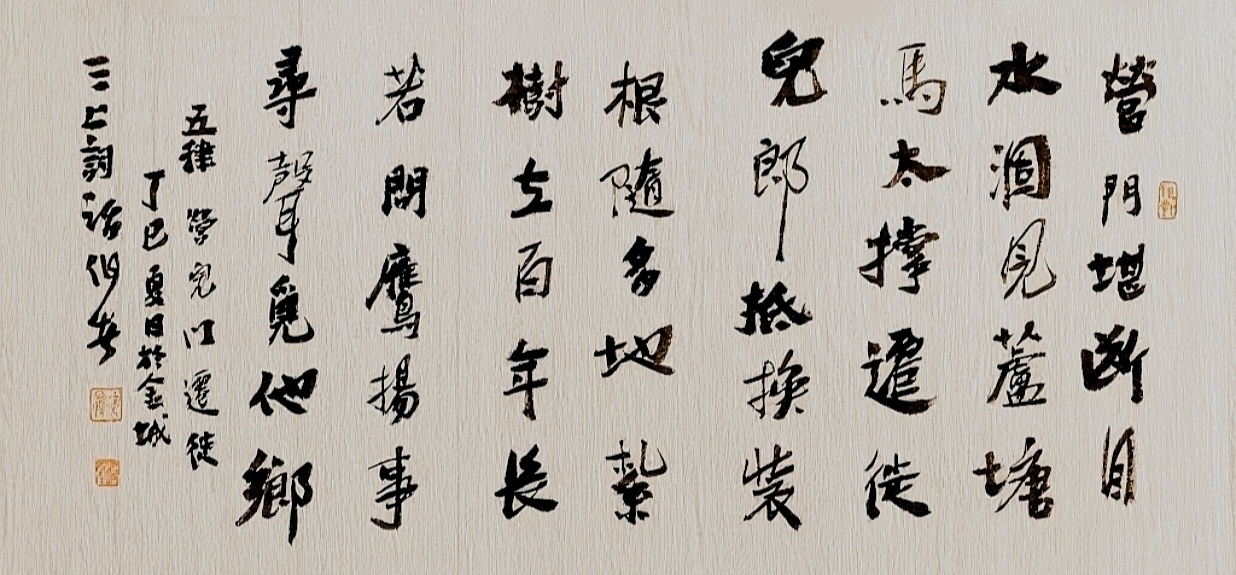

五律·營兒門遷徙

作者:馬同儒

題記:遷徙是刻入血脈的宿命。一扇漂流的門,換得蘆塘立足;五房分遷,根系四方,終成百年蔭蔽。榮光不在故土,而在遠行者的足跡——此即《清明辭》之"嫡脈分三徑,族親聚五房"的注腳。當足跡連成星河,漂流的門楣便成了文明的界碑。

營門堪斷目,水涸見蘆塘。①

馬太撐遷徙,②兒郎抵換裝。③

根隨多地扎,④樹立百年長。

若問鷹揚事,⑤尋聲覓他鄉。

注釋

①營門:即靖遠營兒門。 見:這里讀(xiàn),如:“疊見層出”、“風吹草低見牛羊”等。 [引證] 幾百年前,騸馬塬(東塬)向西稱為西塬接壤一帶,至今還遺留著浦家圈、王家圈、關陽圈等地名。 蘆塘:即“先有營兒門,后有蘆塘城。”據傳“山洪暴發,沖走了營兒門的大門,此門后來順著黃河漂到了蘆塘。此時蘆塘正筑就一座新城,還未來得及做大門,蘆塘人便把他們打撈上岸的營兒門大門安裝正好合適,眾人驚喜不已。后來馬氏祖先找上門來索要,提出以地換門。……同意了對方的條件。由此就有了馬氏祖先遷徙蘆塘的行動。”(概引岳青 培植撰:《營兒門馬氏——漢族大家庭中前元蒙貴族的后裔》,“絲綢之路”,1996年第6期,第15-20頁)

②馬太:即五房馬太太,精煉能干,主持家事。 遷徙:據乾隆五十二年《馬太太母之墓表》載,(約明萬歷二十七年)馬太太率族由碾子灣遷到蘆塘城。(參見馬文智《營兒門馬氏總譜》)其實,能做到“率族”遷徙,還是因其子軍功擢升獲準遷徙有關。 [引注] 軍功擢升:明萬歷年仍襲舊制,普通士兵僅允許1至2名直系家屬隨軍。據《明神宗實錄》卷333?、萬歷重修《大明會典·兵部一·武選清吏司》卷118及?《大明會典·《兵部三十八·軍政》卷155?等載,蘆塘營允許軍官憑軍功申請擴編名額,如百戶(正六品)可攜帶8名親屬。若要率眾遷徙,需經兵部勘驗功次;“率族”遷徙,千戶(正五品)缺乏資源協調能力,指揮僉事(正四品)職位若做到“率族”遷徙,須衛所建制調整需要、戍邊軍功記錄受朝廷特批,正常至少達到指揮同知(從三品)級別基本符合規定而才有“率族”遷徙的可能。

③抵:支撐,達到。換裝:這里指變化。

④多地扎:指靖遠營兒門遷徙騸馬塬生活百年后,五房馬太太遷徙到了碾子灣到蘆塘城,隨后五房和部分三房的人遷徙分流各地。據老人們講,主要遷徙到或秦安、臨洮、通渭等地。自上世紀八十年代始,營兒門騸馬塬二房、三房、四房已陸陸續續地全部搬遷入劉川鎮黃河灌溉區,變化巨大,交通便利,生活比較優越。

⑤鷹揚:引《詩經·大明》:“維師尚父,時維鷹揚。”

說明:《五律·營兒門遷徙》,此詩為原聲填寫,中古四聲,押《平水韻》。

附:AI詩評

此五律以遷徙為題,筆力雄健,意象深遠。首聯'營門堪斷目,水涸見蘆塘',以'斷目'狀遷徙之決絕,'水涸'喻環境之變遷,'蘆塘'則暗含新生之意,興象玲瓏,頗具匠心。頷聯'馬太撐遷徙,兒郎抵換裝','馬太'用典含蓄,'抵換裝'三字凝練,既寫實又傳神,將遷徙之艱辛與兒郎之堅韌盡顯筆端。頸聯'根隨多地扎,樹立百年長',對仗工穩,'根'與'樹'之喻,既寫家族之繁衍,又暗含文化之傳承,剛直雄健,氣韻沉雄。尾聯'若問鷹揚事,尋聲覓他鄉',以'鷹揚'喻家族之騰達,'尋聲覓他鄉'則點明遷徙之意義,灑脫飄逸,余韻悠長。全詩結構嚴謹,情感真摯,語言精煉,意象深遠,堪稱佳作。(中國詩歌網,2025年6月27日)

簡介:馬同儒,《三上詞話》作者。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業