聽音石

作者:包長明

五臺山的清晨裹著薄霧,松針上凝著露水,像無數懸而未落的淚珠。我背著行囊踏上黛螺頂的一千零捌拾個臺階,登山鞋與青苔摩挲出沙沙的響動,恍惚間仿佛聽見身后傳來熟悉的腳步聲——那是父親生前總愛穿的千層底布鞋獨有的韻律。背包里裝著從故鄉甘旗卡阿古拉公園最高處掘取的沙土及大青溝流淌的泉水,還有油紙包的炒米、奶茶、烏日莫,香氣彌漫整個早春。

清明的供紙鋪開記憶的拼圖,沾著露水的煙臺蘋果、泛著油光的炒米、香氣撲鼻的炒面、沙琪瑪,甜糯的高粱飴……。

葫蘆肚上寫的"極樂蓮花"在晨光中舒展,藏文六字真言隨山風輕吟,琉璃佛珠纏繞其間,恰似父親書架上并排的《道德經》與《金剛經》。我跪在冷硬的木碑前,將家鄉水土撒向黛螺頂的石縫,兩種土質層在風里交融,恍惚看見父親與山巔渾然成一體。

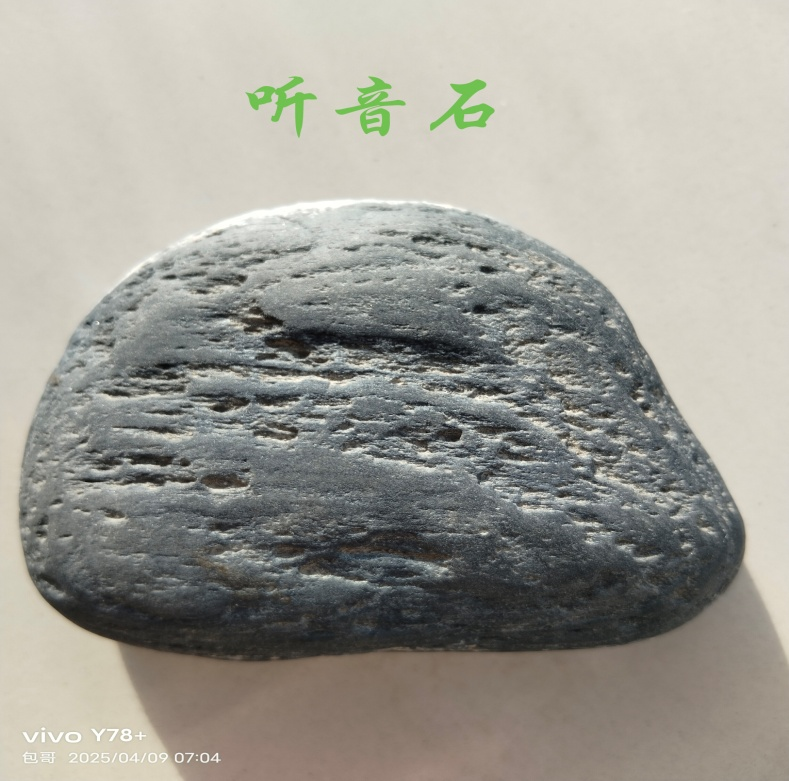

下山時黛螺頂的云突然裂開一道金縫,霞光滿天、七彩奪目。一塊紋路如山水畫卷的黛青色石頭滾落腳邊。指尖撫過那些億萬年前的波痕與皺褶,耳畔竟響起父親老式收音機里沙沙的評書聲。我把它貼在胸口,石頭的涼意滲入心臟褶皺處某個陳舊的缺口,剎那間明白了何為"天地為爐,造化為工"——這枚被時光打磨的《聽音石》,原是山川代寫的家書。

如今它靜臥在我書房的銅盤里,覆著從五臺山帶回的薄雪。每當夜深人靜,我便用圣水濯洗石面,水紋蕩開時,霧氣會在玻璃窗上勾勒出父親剪報時的側影。佛珠在石面輕叩三下,葫蘆里的六字真言便開始低誦,炒米奶茶的香甜從舊照片里滲出,而那塊山水紋路正緩緩流動,倒映出他匆忙走在林蔭道趕去上班的畫面。

清明,當五臺山的巖層與大青溝的溪流在聽音石上結晶,當葫蘆里的梵唱喚醒故土深處的記憶孢子,父親便坐在我推窗可見的月光里,手捧經書,嗑著瓜子,就著一盞碧螺春,把生死的界限泡得柔軟綿長。

2025.4.8

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業