秘密:我不敢告訴父親的一件事

——致著名詩人李瑛、李小雨父女

郁東

引:中國文界的傳奇父女,李瑛和李小雨,他們的逝世是中國詩壇的重大損失,10年來,我總想寫點什么,但都難以下筆。父親李定邦20世紀50年即收藏《詩刊》,我最早認識大詩人李瑛,就是從他的作品《新兵日記》開始的。

白紙上的字,寫了

撕碎,片片櫻花皆小雨

父親不懂網絡

但我心存疑慮

怕他從孫子的口中知道

上世紀五十年代

他最喜歡的詩人

李瑛走了

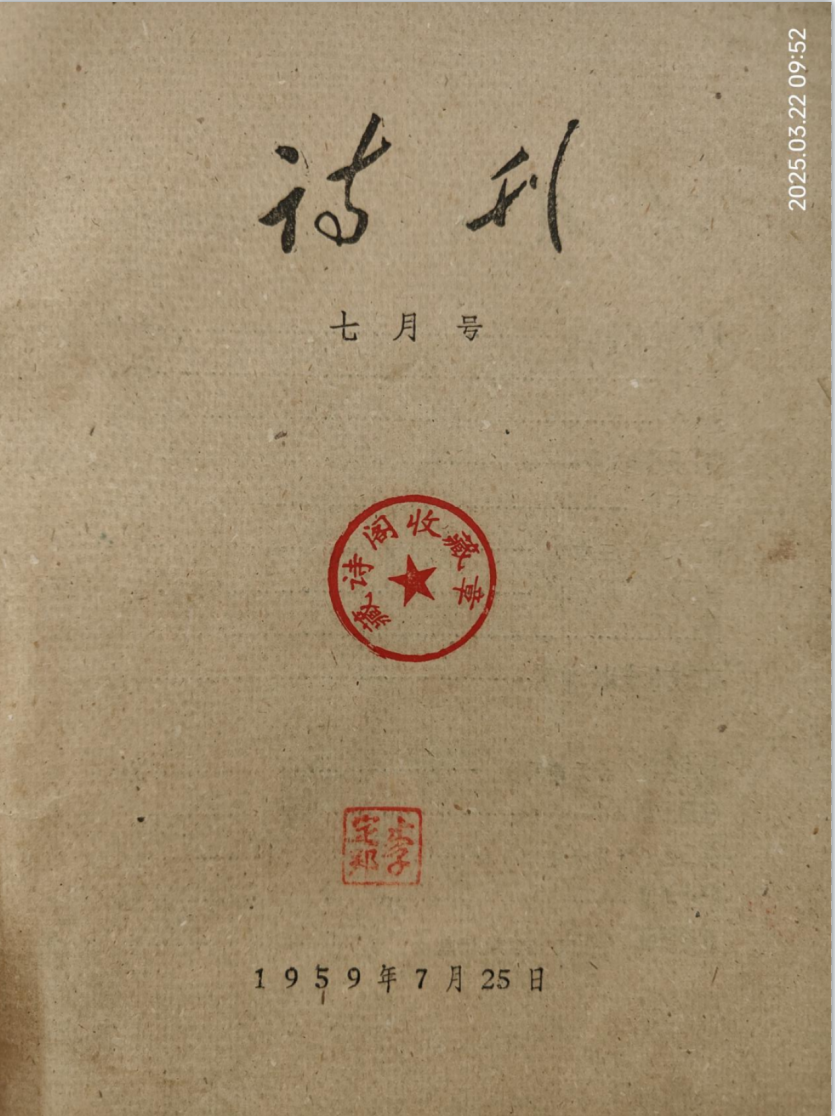

1959年《詩刊》7月號

還留著父親鮮紅的印章

父親此生以我為榮

是因為2011年10月,麗江

我和李小雨的一張照片

再早就是2007年8月,西寧

首屆青海湖國際詩歌節

我和李小雨披著哈達的合影

父親以我為榮

是因為我告訴他

李小雨是李瑛的親女兒

《東方之光》的《紅紗巾》

《飄向玫瑰谷》

小雨走了十年,很突然

六年前李瑛也走了

白紙上的文字是無法記述的

在我的詩箋上

《生命是一片葉子》

《顫抖的,是她送給你的,她的心》

2015年2月11日,落下如此寒冷的小雨

2019年3月28日,天國路上啟程的李瑛

這是多么黑暗的日子,十年

我的心總是那么沉重

又是清明節

只要87歲的父親高興

像當年讀《詩刊》的驚喜

《我驕傲,我是一棵樹》

我就一直保守這個秘密

不敢告訴父親這件事

只是希望李瑛和他的女兒李小雨

在他的心里一直好好活著

在《我的中國》

敬祝他們壽比南山

詩心永存

2025年3月26日晚23:59詩,4月1日晚修訂

【詩人檔案】李瑛(1926年12月8日—2019年3月28日),河北豐潤人,生于遼寧錦州。1943年開始練習寫作,所寫詩歌收入1944年與同學合編自費印刷的詩集《石城底青苗》。1945年考入北京大學中文系,邊讀書邊從事進步學生運動。1949年參加中國人民解放軍,隨軍南下,任新華社部隊總分社記者。1950年底回北京,參加抗美援朝,后到解放軍總政治部工作,1955年到解放軍文藝出版社做編輯,歷任副總編、總編、社長、總政文化部部長等職。于2019年3月28日凌晨3點36分去世,享年93歲。

【詩人檔案】李小雨(1951年10月26日——2015年2月11日),生于河北省豐潤縣,畢業于北京大學中文系,當代女作家。1983年加入中國作家協會。曾任《詩刊》常務副主編、中國詩歌學會副會長兼秘書長。2015年2月11日,因病在北京去世,終年64歲。2015年2月17日上午10點,遺體告別儀式在北京八寶山殯儀館竹亭舉行。

【詩微評】

真誠的技藝:微小秘密承載的宏大紀念

楊迪斯/文

郁東的這首《秘密:我不敢告訴父親的一件事》是一首充滿情感厚度與代際溫情的悼亡詩,通過個人記憶與文學史的交織,展現了詩人對李瑛、李小雨父女的深切緬懷,以及對自己父親的體貼與守護。

1.主題與情感的獨特性。詩歌以“保守秘密”為核心,構建了雙重情感空間。

一是對文學偶像的悼念:李瑛、李小雨作為中國詩壇的重要人物,他們的離世被詩人視為“黑暗的日子”,但哀痛中又帶著對文學精神的堅守(“詩心永存”)。二是對父親的溫柔謊言:詩人刻意隱瞞偶像離世的消息,既是對87歲父親精神世界的保護(“只要父親高興”),也暗含了子輩對父輩文化情感的延續。這種“善意的隱瞞”讓詩歌具有倫理張力,遠比直白的悼念更動人。

2.結構設計的匠心。時空的層疊,詩歌通過三個時間維度展開。一是歷史時間(1950年代父親的《詩刊》收藏、2007年與李小雨的合影);二是死亡時間(2015年李小雨、2019年李瑛的離世);三是當下時間(2025年清明節的秘密)。這種交錯強化了生命逝去與記憶永恒的對比。意象的呼應,“白紙上的字,寫了/撕碎”象征無法言說的痛苦;“片片櫻花皆小雨”以自然意象隱喻李小雨的詩魂;“鮮紅的印章”成為連接父輩與文學史的實物見證,厚重而具體。

3.語言與修辭的克制美。白描中的深情,詩人避免直抒胸臆的煽情,而是用細節堆砌情感(如父親“鮮紅的印章”、與李小雨“披著哈達的合影”),讓私人記憶具有公共感染力。隱喻的運用,“寒冷的小雨”雙關自然氣候與詩人離世;“天國路上啟程”將死亡詩化為旅程,弱化了悲劇性,強調精神性。重復的節奏,“父親以我為榮”的兩次重復,凸顯兩代人對文學信仰的傳承,也暗含詩人對父親情感需求的深刻理解。

4.文本互文與文學史意識。引文與檔案的功用,詩前的引言和文后的詩人檔案,將私人寫作嵌入公共文學史框架,賦予作品文獻價值。這種“非詩文本”的加入,讓詩歌成為個人記憶與集體記憶的縫合點。致敬的嵌套結構,詩人→李瑛/李小雨→父親→郁東自己,形成一條文學影響的鏈條,揭示了中國當代詩歌的代際傳承。

這首詩以“微小的秘密”承載“宏大的紀念”,在家庭倫理與文學致敬之間找到了巧妙的平衡點。它不僅是寫給逝者的安魂曲,更是寫給生者的溫情書——那些我們選擇隱瞞的真相,往往是最深沉的愛。在藝術上,詩人用樸素的細節、克制的語言和嚴謹的結構,讓私人情感升華為一代人的文化記憶,這正是當代漢語詩歌中稀缺的“真誠的技藝”。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業