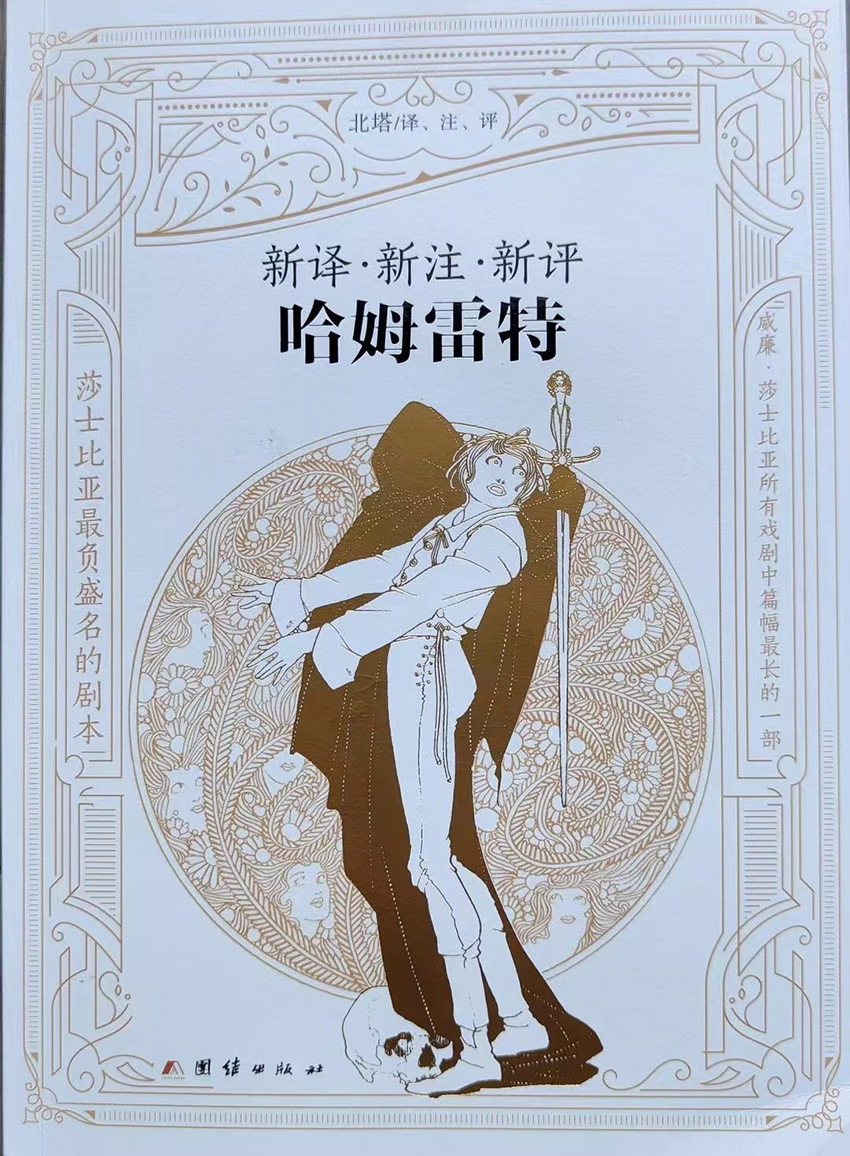

作家網消息 賽迪、鄭雯報道 3月15日下午,北塔新譯、新注、新評圖書《哈姆雷特》滿月酒會暨學術雅集在京舉行。團結出版社資深編輯、篆刻家郭強,世界詩人大會中國辦事處常務副主任、作家網總編輯趙智(冰峰),中國外國文學研究會莎士比亞研究分會副會長、北京大學教授、翻譯家、詩人黃必康,中國人民大學教授、翻譯家朱源教授,北京外國語大學教授、翻譯家、詩人汪劍釗,北京建筑大學教授、世界詩人大會中國辦事處翻譯委員會主任、詩人賈榮香,中央民族大學外國語學院副院長、教授石嵩,中央民族大學翻譯系主任雷靜,中華讀書報資深編輯韓曉東,世界詩人大會中國辦事處常務副秘書長、詩人楊北城,黑龍江肇東市作協主席、世界詩人大會中國辦事處副秘書長、詩人陳泰灸,世界詩人大會中國辦事處副秘書長、貴州詩人阿諾阿布,中國現代文學館研究員、詩人翻譯家北塔,河北師范大學研究生、青年詩人蘇賽迪,中央民族大學研究生鄭雯等參加活動,中央民族大學資深教授、翻譯家馬士奎教授主持了學術活動。活動由團結出版社主辦,世界詩人大會中國辦事處承辦。

郭強、趙智分別代表主辦單位和承辦單位致辭。郭強在致辭時說:“我們在這里祝賀一本書的滿月,作為這本書的策劃編輯,經歷了其孕育、難產甚至瀕臨流產的過程,深知其間的艱難。北塔寫了3年,出版社編了3年,前后長達6年。我深知北塔對這本書的重視,每一個細節,每一段文字都跟文字編輯仔細探討,細心推敲,反復打磨。除了常規的編輯校對,還請了專家郭生虎先生校訂英文。關于書名、作者署名方式、排版、封面設計等等,我們都是反復斟酌。我跟北塔是老朋友了,我們因出版北塔撰寫的《吳宓傳》而結識,至今已經二十多年了,那時候他還在北京理工大學教授英美文學和文化。北塔最令人佩服的地方是:這么多年來,一直堅持詩歌的寫作和翻譯,問世的作品非常多。能為北塔出版這本書,是我們出版社,包括我個人和為這本書付出辛苦勞動的編輯張曉杰女士等人為純文學事業做出的一份貢獻。”

趙智(冰峰)在致辭時說,《哈姆雷特》在譯著版本繁多的情況下,北塔敢于和翻譯界的前輩們挑戰,勇氣可嘉。但我想,北塔之所以敢于亮劍,自有其道理。一是他行萬里路的特殊閱歷,讓他對西方文化有了更為準確的解讀和深入的認識。從2008年開始,作為世界詩人大會執行委員兼中國辦事處主任的北塔,就開始率領世界詩人大會中國詩歌代表團前往西方國家參加會議,進行考察、探訪、座談,與西方詩人進行近距離的交流。這是他獨有的財富。二是他是一位詩人,對作品文本的理解和剖析本身就有著特殊的優勢。他的閱讀方式已經跨越了技巧、技法和表象,他能看清楚作品裸露的靈魂,這是別的翻譯家無法企及和無法抵達的領域。可能就是因為北塔有了這樣的底氣,他才敢于翻譯一本已經被人咀嚼過無數遍的經典作品。翻譯這樣的經典名著,需要消耗作者很大的才情、智慧和能量。我相信他的這個新譯本一定能夠呈現出經典重譯的新高度。

接著,楊北城、蘇賽迪和鄭雯朗誦了《哈姆雷特》北塔譯文的三個片段。黃必康教授對各位的朗誦進行了精彩點評,并深情表演了《哈姆雷特》“to be or not to be”的精彩片段。黃教授臺詞功底深厚,表演生動,將哈姆雷特人物形象特點淋漓盡致地表達出來,令人贊嘆不已。

在研討環節,與會嘉賓發言踴躍,交流充分,就北塔的翻譯和研究成就,尤其是其新作譯、注、評《哈姆雷特》,兼顧莎劇研究、文學翻譯、經典重譯等話題,提出了許多豐富、深刻、發人深省的觀點。

黃必康教授表示:北塔教授這部《新譯新注新評<哈姆雷特>》顯示出一名學者的學術洞察和譯者的工匠精神,北塔作為中國外國文學研究會莎士比亞研究分會秘書長為中國“莎學”增添了有分量的成果!書中富有既忠實原文又妙用文字的佳譯,展現了一名當代詩人譯莎的現實感和新詩意。更為可貴的是,這部譯作中有詳盡的注釋和研究文字,可以作為比較翻譯課程的教學材料,也為比較文學研究提供文本例證。這樣的經典重譯建立在獨立思想和學術指向基礎上,建立在文本細讀功夫上,值得大力推薦。

黃教授提到譯者的多重身份,強調了北塔作為翻譯家的責任感和使命感——有著嚴肅、認真的翻譯態度,有意識追求重譯的創造性價值。他還肯定了北塔的詩人身份意識在《哈姆雷特》翻譯研究過程中積極、必要的作用。北塔不僅深入了解《哈姆雷特》,還熟悉莎士比亞戲劇創作的文化背景,不僅有充足的文化知識、堅實的中英文語言素養,而且在翻譯中考慮到了詩劇的體裁特征,注重譯文中戲劇人物身份的特點,在細節方面做到精益求精,比如北塔經過精心研究把“disjoint and out of frame”這個木匠用語翻譯為“脫了節、散了架”,準確而傳神。黃教授建議北塔繼續以這樣的態度和方式譯注評其它莎劇。

朱源教授指出:《哈姆雷特》翻譯既要體現語言的詩性,又要有情感的濃度。翻譯活動一方面必然包含譯者的主觀意識,另一方面又要求譯者對原文進行鞭辟入里的吃透,兩者之間存在著微妙關系。朱教授肯定了北塔純正的翻譯動機,表示其翻譯行為出于對莎士比亞戲劇的特殊情懷,而非受世俗利益所驅使。他強調了該書的學術價值和獨特性。書中詳細的注釋和對名家翻譯的評判凸顯了該書的學術性,具有比較文學的特點,而至今未曾有學者以注釋、評判的形式翻譯《哈姆雷特》,這一譯作無疑具有獨特性。朱教授因此也鼓勵北塔繼續以這樣的形式翻譯其它莎劇。此外,他認為北塔的譯本具有諸多令人著迷的細節。其譯文讀起來舒服、生動,達到了舞臺劇的表演要求。最后朱教授從適用性角度指出該譯本對初、中、高級讀者均適用,是英語專業學生必讀的莎劇譯本,對于理解《哈姆雷特》原文具有重要參考價值。

汪劍釗教授指出:翻譯的意義重大,它使不同文化間的交流、理解和互鑒成為可能;但翻譯又是困難的,屬于不可為而為之的事。這有點像競技運動中的跳高,原文就是標桿,不論運動員的能力有多強,最終面對的必然是失敗,總有一個跳不過的高度。基于自身三、四十年的翻譯生涯,隨著翻譯責任感的增強和翻譯謹慎度的提高,他表示翻譯的膽子變得愈來愈小。說到像莎士比亞戲劇這樣的經典重譯,他表示這是必要的翻譯活動。西方有一句流傳很廣的熟語,“說不盡的莎士比亞”。我們也可以說“譯不盡的莎士比亞”。但他同時又指出,經典重譯是需要有資質的,重譯必須有所突破,有所超越,在前人的基礎上更上一層樓,并注意聚集當代能量,體現文本的現實價值。提及北塔新譯的這本《哈姆雷特》,他非常欣賞這種做法,也就是那種有研究心得的翻譯和有翻譯基礎的研究,它們相互的支撐很有裨益。一個認真的譯者應該將研究成果引入翻譯,并且在翻譯之后展開自己的研究。對于譯文語言,汪教授談及自己與中戲學生交流的一點很有意思的經歷,卞之琳先生的譯本是詩體譯本,注重韻律的移植,但在實踐中并不流行,中戲的學生更傾向于使用朱生豪的散文體譯本,因為后者的舞臺表演效果更好。鑒于此,他肯定了北塔譯本中的語言兼具詩性和表演性。最后,汪教授贊賞了北塔新書中的對比性研究,肯定了書中對于既往譯本的評價和定位。汪教授指出本書既適合普通讀者,對文學專業研究者而言也是一本很好的參考書,書中的不少注釋是莎劇研究的地圖,研究者如果遵照地圖去旅行,就會發現更多的風景、更多的珍寶。

賈榮香教授指出:要想在若干譯本的基礎上體現真正意義的新譯是非常冒險的。這部新作冠名以“三新”,自然是要體現出與眾譯者不同的創新之處,體現自己的特色。通讀譯作之后,賈教授認為北塔的譯本主要有三大特色。第一,詞歸源頭,譯入語境。對原著的詞意尋源追根,對譯文的語境嵌入吻合。比如第三頁對“ground”一詞怎么處理做了詳解。第二,提升譯本的學術層次,提高讀者的認知程度。新注是保證新譯的基礎。比如137頁“通過它,我要抓住國王心中的賊 。”北塔用了很長的篇幅(約1000字)講解“conscience” 一詞在古今英語中的含義,以及對應于漢語的內涵,最后他從王陽明哲學的深層次解讀。第三,溫和改良,不顛覆前輩。新評是新注的基礎。新譯、新注和新評環環相扣,缺一不可。本書的評注面對幾位知名譯者,他們的譯文已經經過了時間考驗,深入人心。為了讓新譯有立足的根據,北塔必然要對“舊譯”進行評說,甚至是帶有“否定”意義的評說。這一方面會引發讀者對舊譯的再思考,另一方面引發讀者認可新譯。不過從整個新評、新注、新譯看,整體是溫和的、改良的,不是顛覆的。賈教授還對虛實結合的封面設計風格表示激賞。最后,她指出,這是一次成功的嘗試,對于如何重譯經典提出了新路徑。她相信,后人在翻譯《哈姆雷特》時一定要先讀讀北塔此書。

馬士奎教授指出:哈姆雷特譯本已多,但北塔提供了一個很特別、具有很高辨識度的新譯本,出版后不大可能無聲無息。我們不妨等到北塔的“文字寶寶”周歲或者雙周的時候,再去看看學界對這一譯本如何議論。新譯本屬于典型的“厚譯”(thick translation)。注評文字極見功力。我從這些副文本中讀到的是北塔與莎士比亞的竊竊私語,與前輩譯者的如切如磋,對當下讀者的悉心關照,但有時北塔一不小心也會流露出在絞盡腦汁終于找到妙解后的竊喜。

雷靜教授也認為北塔的新書是厚譯理論的集中實踐。她表示要對北塔的厚譯實踐進行個案研究。

蘇賽迪作為一名研究生,結合自身閱讀莎劇的體驗,表示北塔譯本具有強烈的讀者意識,適合從中學到研究生等不同年齡、文化背景的讀者群體。詳實的副文本迎合了研究型讀者需求。譯本中詳實的注釋既有利于讀者欣賞《哈姆雷特》戲劇原文的魅力,也為翻譯研究提供了諸多視角。北塔在翻譯中深挖莎士比亞創作的文化背景,并結合上下文語境,忠實傳達原文內容,并將不同人物形象、性格特點淋漓盡致地表達出來。透過北塔在本書中闡述的關于翻譯的諸多想法和對前人譯本的學習心得,她對譯者身份、譯者責任、翻譯態度等有了更清楚、正確的認識。

詩人陳泰灸表示書中大量的注釋對他這樣的文學愛好者幫助很大,讓他更清楚地了解了故事的來龍去脈。另外,他贊賞了該書對于韻律的考慮,表示北塔結合了中英文的押韻特點,呈現出一部能登臺表演的著作,真正做到了“陽春白雪”和“下里巴人”的有效結合。

詩人阿諾阿布認為,譯者需要具備超強的文化功底和對戲劇、詩歌獨到的洞悉力。他稱賞北塔的《新譯新注新評<哈姆雷特>》為顛峰之作,表示該書的出版不僅是翻譯界的盛事,也是詩歌界的盛事。

嘉賓發言結束后,北塔本人做了回應和致謝。他表示此次活動符合他內心的期待,既有滿月酒會的輕松愉悅又有學術研討的嚴謹真摯。對于本書出版的緣起,他深情回憶介紹說,當年是由他的恩師屠岸先生推薦,他用詩體翻譯了《哈姆雷特》,2002年就已經由中國少年兒童出版社推出,后來一版再版。由于理解、表達的問題以及時間的倉促、自己的草率,那個初譯本存在諸多不足,所以《新譯新注新評<哈姆雷特>》的出版是對初譯本的補救,是自我懺悔、自我改正、自我治療的行為。當然,初譯本也不全然是不堪和缺點,也有自己的一些得意之筆、創新之處。屠岸先生在拿到譯本后就曾建議北塔寫點關于翻譯心得的文字。北塔表示,十多年前他就有了以注加評的形式進行修訂的想法,最終在團結出版社編輯郭強的支持下得以實現。《新譯新注新評<哈姆雷特>》的寫作和出版前后共經歷六年時間。他將其稱為“文字版的哪吒”,一個超級難產兒。首先是理解原文的難。文學經典重譯最需要做學術性研究,而且是雙重研究,不僅要研究原文,還要研究前人的譯文,因此其間所耗費的時間、精力自然要多。其次是譯文表達的難。他列舉了“a piece of him”的譯法進行詳細說明。這個短語直譯為“他的一部分”。有人解釋說這部分指的是“手”,即霍雷修伸出手,去握貝納多的手;由于天黑得伸手不見五指,雙方恍若只感覺到對方的手的存在,也就是說整個人似乎只剩下手了。這是霍雷修的幽默說法,卻給翻譯造成了難題,因為漢語里沒有類似的表達法。梁實秋的翻譯是“有點兒像他”,卞之琳只去掉梁譯中的“兒”字,譯為“有點像他”。朱生豪譯為“這兒有一個他”,把原文的部分變成囫圇了。黃國彬直譯為“是他的一點點。”梁還專門做了注解,說應該把這個短語“當作一句平常的俏皮話解。”這個說法是對的。但北塔以為,三個人的翻譯都不夠“俏皮”。正苦思不得其“詞”之間,他突然想到林紓把查爾斯·狄更斯的小說《大衛·科波菲爾》的名字翻譯成怪怪的《塊肉余生記》,“塊肉”者“人體之一部分”也。林紓之用這個詞,頗能傳達狄更斯之“幽默”意味。林紓可能是受啟發于中國民間的一個普通說法“孩子是母親身上掉下來的一塊肉”。《封神演義》中,“母親殷夫人懷胎三年零六個月生出一個肉球,李靖以為是妖物就用劍切開,里面的男嬰正是哪吒”。林紓的靈感也可能來自中國古代的文學文本,如《金瓶梅》第十九回寫李瓶兒罵蔣竹山道:“把你當塊肉兒,原來是個中看不中吃,蠟槍頭,死王八!” 中文讀書界對“塊肉”一詞是耳熟能詳的,北塔遂拿來將“a piece of him”譯為“是他的一塊肉”。況且,“霍雷修”和“一塊肉”不僅都是三個字,而且其中兩個字還正好押尾韻,似乎霍雷修在叫自己的名字,但又模糊其音,仿佛他是在自嘲,從而表現幽默效果。再次是出新難。北塔綜合運用了博物學、瘋癲學、社會心理語言學、詩歌修辭美學尤其是音韻學、厚度翻譯理論等許多理論幫助其研究和翻譯。比如瘋癲學有助于他理解并翻譯哈姆雷特之裝瘋和奧菲莉婭之真瘋之間的微妙之處,社會心理語言學則有助于他把握并翻譯這部宮廷劇中多數人物言行的王公貴族特征,還如音韻學讓他敏感到莎劇雖然被稱為“blank verse”(無韻詩),但不是真的不押韻,頭韻,腰韻(行內韻)甚至尾韻都很多。幾十年的詩歌寫作經驗幫了大忙,北塔在譯文中輾轉押了大量的韻,使此番翻譯行為變成一樁美妙的韻事。關于本書的集注形式,他說,他這是對中國古人注疏傳統的繼承,也是對當代西方厚譯理論的應用。他遵循的原則是“六經注我”,自己在呈現、辨析、評判前輩譯法的基礎上會加上自己創造性的理解和翻譯。因此,他希望讀者不僅把本書看做一個翻譯文本,也要當做一個學術文本。他補充道,黃國彬教授的《解讀<哈姆雷特>——莎士比亞原著漢譯及詳注》一書對自己助力很大。不過,此書中的注解不厭其“繁”,而北塔采用適度注解原則,不是為了注解而注解,而是為直接翻譯服務。最后,北塔感謝了各位摯友參加《新譯新注新評<哈姆雷特>》的滿月酒會。他表示,寫完不等于一本書的結束,出版不等于一本書停止生長。恰逢“315”,而質量是文學翻譯和創作的生命線。希望各位今后能多提意見,給予他更多的指點,以使該書更加完善。

中央民族大學外國語學院副院長石嵩做了總結性發言。他說,北塔作為我們中央民族大學外國語學院兼職研究生導師,他的新著也是我們外國語學院收獲的

一項學術成果。莎劇作為文學經典,必然要常譯常新。此次雅集學術氛圍濃郁熱烈,各位嘉賓滿腹經綸、才華橫溢的學術表達像北塔老師的這部新譯一樣,令人

備受啟發、受益無窮。最后他誠邀各位專家、學者以及同學之后帶著莎士比亞的作品相約民大校園,再次進行類似的朗誦、品鑒活動。

晚宴期間,多位嘉賓朗誦了自己的詩作,或獻唱了歌曲,氣氛更為親切融洽。

純貴坊酒業

純貴坊酒業