作家網消息 張云霞報道 2023年3月18日,由作家網主辦的梁子詩集《南酸棗語》首發式暨研討會在作家網會議室舉行。文藝報社總編輯、中國作協主席團委員梁鴻鷹,詩人、散文家殘陽,北辰集團黨委副書記、工會主席楊華森,河北省作家協會主席、中國作家協會主席團委員關仁山,《詩刊》原常務副主編商震,中國作家協會機關服務中心主任梁海春,中國作家協會社會聯絡部主任李曉東,中國藝術報社副社長孟祥寧,《北京文學》執行主編師力斌,《人民日報》(海外版)原副總編輯王謹,中國民主法制出版社原黨委書記曹劍,《中國文藝家》雜志總編輯向陽,中國詩歌網總編輯、《詩刊》社主編助理金石開,北京外國語大學教授汪劍釗,北京電影學院中國電影文化研究院書記夏花,中央財經大學文化與傳媒學院教授、研究生導師馬麗,詩歌萬里行總策劃祁人,中國現代文學館研究員、世界詩人大會常務副秘書長北塔,《作家報》總編輯張富英,中國通俗文藝研究會詩歌委員會常務副主任、《天津詩人》讀本編輯部總編輯羅廣才,中國詩歌學會常務理事、作家網總編室主任安琪,中國詩歌網編輯部主任孤城,世界詩人大會中國辦事處常務副秘書長楊北城,《詩參考》主編中島,文化活動策劃人王曉笛,《中國漢詩》主編王長征,人人文學網主編劉雅閣,《中國詩界》常務副主編、《醬酒文化》主編李利維,民革天津市委會社會法制專委會副主任王京濤,作家網編輯部主任張大群,作家網文學部主任張云霞,作家網新聞部主任趙俊義等作家、編輯、詩人參加研討會并發言。研討會由作家網總編輯、世界華文微型小說研究會副會長、北京微電影產業協會會長趙智(冰峰)主持。國務院原參事忽培元,《中國當代詩歌年鑒》主編周瑟瑟向研討會發來祝賀視頻、賀信及評論文章。

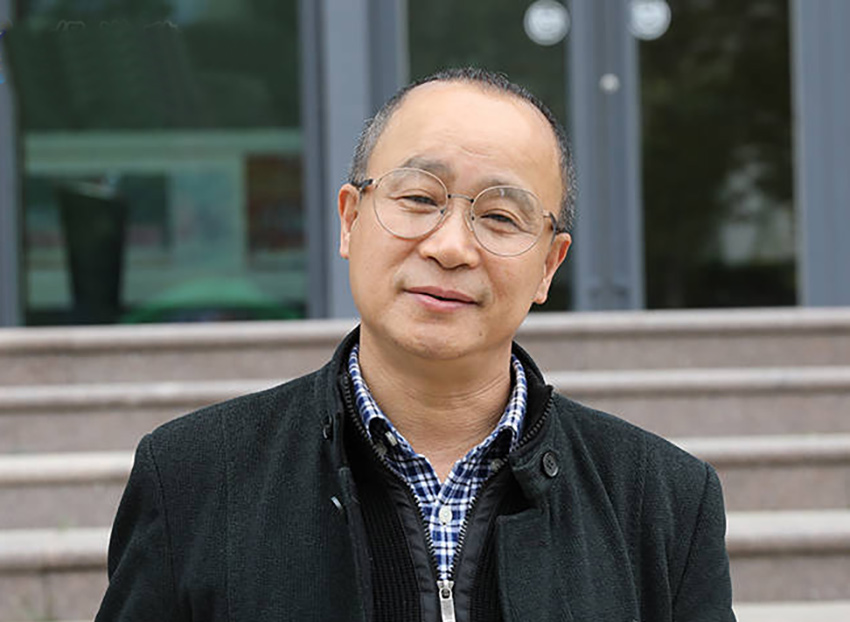

研討會上,作家網總編輯趙智(冰峰)首先介紹了詩集《南酸棗語》作者的基本情況,他說,梁子本名梁相江,1990年畢業于杭州大學歷史系,之后又在北京大學讀了MBA。梁子在上世紀80年代就開始寫詩,是比較活躍的校園詩人。他2018年回歸詩壇后,其創作顯示出了很好的勢頭,先后在《文學港》《人民文學》《天津詩人》《鴨綠江》《芒種》《奔流》《遼河》《湛江文學》《中華文學》《詩參考》《中國漢詩》《安徽文學》《詩選刊》《國際詩壇》等刊物發表作品,而且還擔任了《詩人地理周刊》執行總編,《紹興詩歌選》主編,文藝叢刊《天姥山》主編。

在談到梁子的詩歌創作時,趙智(冰峰)說,梁子的寫作風格前后變化比較大,留有明顯的時代寫作痕跡,他的早期作品有著濃密的意象和繁復的修辭,彰顯出傳統詩歌的基本貌相。而后期作品,則趨于口語化寫作,文字和句子間的裝飾少了很多,語言表現出干凈、真誠、具有現場感的口語詩寫作特征。這樣的變化,對作者的寫作能力是一種嚴苛的考驗,梁子的寫作跨越了裂痕,獲得了讀者的認可。因此對梁子詩歌作品的研討,具有一定的代表性和學術意義。

《南酸棗語》作者梁相江(梁子)在致辭時談了自己的創作感受,他說,我是1986年考進杭州大學歷史系的,現在回想起來,依然是那么清純、美好。記得那時,一到晚飯時間,從第一食堂到第四食堂的海報欄前,總是擠滿如饑似渴、稚氣未脫的臉,他們一邊端著飯盆吃飯,一邊伸長脖子尋找自己感興趣的講座內容,默默記下時間及所在教室。那個時候,文學融入了每個大學生的血液,文學成了每個大學生的美好追求和夢想……大學四年,我幾乎把大學圖書館里的現當代文學作品讀了個遍。我是大二時開始接觸現代詩歌,并開始創作,也就是在那一年,我加入了當時的杭大文學社團“晨鐘詩社”,這樣的文學偶遇,為我走上文學之路播下了種子。多少年過去了,尤其經歷了三年疫情,我的文學夢想又重新回到了我的生活,我完成了《南酸棗語》的寫作,還在各種刊物發表了大量作品。

文藝報社總編輯、中國作協主席團委員梁鴻鷹對會議進行了總結,他說,梁子有一首詩叫《鄉下請客》,這首詩的最后幾句: “在鄉下請客,我就是鄉下主人,只有桌椅碗筷,是我親自安排的。”這首詩讓我產生了很多聯想,就像今天這個研討會,對于作者來說,恐怕只有耳朵是自己安排的,其他的就是別人怎么說你就怎么聽吧。詩歌也是一樣,大家都各有觀點。但對于作者和詩歌本身來說,可能是大相徑庭的。如果詩歌真的有生命的話,他可能會冷笑,說你們太不理解我了,我本來是那樣的,你怎么這樣來說我?之所以是這樣,因為大家各自所居的角度不同。如果我們來研究詩歌是怎么寫出來的,詩歌的發生學到底是什么,可能都是一個謎。就是說寫詩是沒有理由的,寫詩的目的是什么可能也是不明確的。所以呢,今天的詩集作者,就是那個做菜的師傅,沒有別的權利,只能用耳朵聽,可能自己當初寫詩的目的、想法,都不是大家今天下午說的。這可能就是詩歌發生學的神秘之處。

詩人、散文家殘陽對詩集《南酸棗語》給予了中肯的評價。他說,特別感謝趙智兄的邀請,也非常榮幸有機會參加今天的詩集首發座談會,并結識了詩人梁子。我是因為過去也喜歡寫點兒東西,所以對文學的理解、感悟越來越深、越來越親切。我在公安系統工作快40年了,包括侯馬,也是寫口語詩比較多,他寫作也很勤奮。我覺得不管你從事什么行業,做什么工作,可能對文學的愛好是伴隨著我們的生命的,因為文學能夠撞擊我們的精神和內心最柔軟的部分。過去我喜歡比較華麗、空靈、唯美的作品,對口語化的作品,看得不多。我中午看了梁子的《南酸棗語》這本詩集,覺得里面的詩看似精短,不經意的寫了一些生活的感悟和片段,其實還是很經典的,特別是每首詩的最后一句,都表達了作者的哲理和思考,同時把思索留給了讀者,把懸念留給了讀者,讓人感受人生的滋味和生活的滋味。所以我覺得真正寫好口語詩也不容易。詩作為一種語言表達形式的,其存在是毋庸置疑的,現在的口語詩該如何回到詩歌的本身,承載詩歌的審美內涵,我覺得這可能是需要我們去努力的。當詩以詩的面目和審美的形態存在時,對愛詩的讀者而言才是公平的,口語詩的存在才有說服力。剛才有的人講詩歌可以是白開水,這種表述是不是準確可以探討。但是我覺得詩歌應該是通俗易懂,比較簡短,比較朗朗上口的,它承載的東西呢,還是要有藝術的東西在后面做支撐,我覺得這是無可非議的。梁子寫父親的這首詩我覺得挺好,他父親去世的場景,掉下了一大截枯樹,這樣的意象,這樣的寓意也給我們很多的思考,南酸棗樹一直在作者的記憶中,在他故鄉的土地上。梁子離開家鄉去闖蕩自己的人生,當自己的父親倒下了,他從這棵南酸棗樹上感受到了一種“掉落”的傷感。此時無聲勝有聲,讓人感覺內心為之一動。

河北省作家協會主席、中國作家協會主席團委員關仁山在發言時說,我讀了這部詩集的感受是,作品信息含量大,思想容量豐厚,情感力量強烈,這是給我的突出的印象。信息含量,其中包含選題,能看出傳統詩歌《詩經》對他的影響,中國現代性的詩是從新詩革命開始的,現代性求新求變,推崇創新。梁子的詩歌有創新的東西,凡事皆因事而變,寫作也是如此。梁子詩歌信息量大,思想容量豐厚,情感力量和歷史的記憶都非常鮮明。新鮮的陽光下,當下的天空連接著歷史與未來,一切當下的都會成為歷史。如此他的詩便由單純的情感轉向了多元的精神譜系。就信息量來說,詩作里有城市、鄉村、大雪、棉花、勞動節、卡夫卡和魚、怪鳥等等,非常廣泛。從世俗中來到靈魂里去。我讀《子安和貓頭鷹》《告訴孩子》等詩歌,感覺出詩人的語言是心中流淌出來的真情文字,熱烈或溫柔,追問或探尋,憂傷或喜悅,快樂或痛苦,有梁子對生活獨特的認知和探索,他把生活的靈感和激情化為詩。有一種姿態,一種向往,有一種至高的境界。詩人以細膩多變的手法表達出虛實有度、樸素真實的意象,解答了人生的困惑,尋找著人生的真諦,追問著生命的意義。比如《葛公》這首詩:“要種田了,葛公紅了,這個季節,沒有比這更好吃的東西了。”他的文字簡潔、樸素、有力。他用了好多借喻和隱喻,突出事物的特征,把抽象事物形象化,直逼事物本質,強化了自己的藝術主張,深藏意韻之美,把情感放在了遼闊的時空里,完成了個體生命的品質判斷,閃耀著至真至善至美的光芒。

北辰集團黨委副書記、工會主席楊華森在發言時說,我想講三個分享,或者是三個關鍵詞。一是享受共情,二是尋找秘密,三是借鑒共鳴。為什么講享受共情呢?因為我一個人走在詩歌的路上,覺得自己也變成了一首詩歌,一首流動的詩,我讀梁子的詩,讓我產生了共情。梁子寫了很多關于高鐵站、動車、北京站、航空站的詩歌,而我相信人本身就是詩歌,是一首流動的詩。當然,詩人也是一團火,有率真的性情,善良的行為,渴望完美的心理。我能夠從梁子的每首詩里面感受到活蹦亂跳、活脫脫的溫馨。我們都來自南方,北漂是我們內心的一種糾結。梁子在詩中寫道:你被落葉驚醒,被北京的落葉驚醒。我有時候醒來,總感覺到身上的肉在往下掉,甚至想著如果掉下來是詩行,那該多么美好,這就是異鄉人的心理。另外一個共情就是,梁子的鐵路意象用的非常多,而我在鐵路工作、生活了24年,我也寫過高鐵的詩,這樣的共情,就是詩意生活中的親情。第二,尋找秘密。尋找寫詩的目的,你為什么寫詩?我寫詩就是為了解放自己,解脫自己,去掉迷惑,去掉焦慮,去掉恐懼。我經常開玩笑說,因為我寫詩,所以我肯定不會抑郁。第三,借鑒共鳴。我是一個很倔強的堅持古詩和新詩同時寫作的人。從梁子的詩歌里面,我發現他用了一些古詩的寫作手法,借古喻今也好,移花接木也罷,古詩與新詩的秘密通道,意象也好,意境也好,修辭也好,總有一些秘密是我們可以借鑒的。

《詩刊》原常務副主編商震在發言時說,梁子是一個對歷史、文獻,或者說對我們漢語的最初的敘述方式掌握得非常好的詩人。里邊兒兩首詩,一首叫《曹州》,一首叫《胡卜》,你看了以后,就覺得這就是《山海經》的敘述方式。他的敘述方式是完全按照我們中華民族漢字的敘述方式來進行的。那么這就是把他學歷史,讀歷史,懂歷史的這一部分元素,很好地展現在他詩歌文本之中了。另外一個感受,梁子是一個讀過《詩經》,讀過《漢樂府》的詩人,他的詩中有《詩經》的影子,這個影子就是說他遵守了《詩經》給我們確定的詩歌的最基本的規范,敘事與抒情的平衡。你看他輕松的,好像是在玩兒:進站了,我要離開北京了,我下一個是哪兒?當然這個敘述方式依然是《山海經》式的,然后呢,他把他的抒情全放在他的敘事的節奏里,放在他那種嘻嘻哈哈里,這個唱山歌是抒情,罵人也是抒情。在梁子的詩中,敘事和抒情表現得都很充分,而且很平衡,沒有偏。

中國作家協會機關服務中心主任梁海春在發言時說,參加作家網舉辦的詩歌研討會,是一件很幸福的事情,一是疫情已經基本結束,大家可以不帶口罩暢所欲言;二是我也可以通過聆聽各位專家真知灼見的發言,學習詩歌理論知識,提升自己的文學修養。我讀了梁子先生《南酸棗語》中的一部分作品,覺得很親切,有一種娓娓道來的感覺,也能喚起我的許多記憶和思考。他的詩不晦澀,不虛張聲勢,很容易理解。當然,仁者見仁智者見智,讀梁子的詩,每一位讀者都會有不同高度的理解。詩人之間,可能更多的是在研究詩的技巧和技法,從我的角度看,更多考慮的還是詩歌本身的社會價值和意義。我覺得梁子的詩,是積極向上的,也是有生活內容的。

中國作家協會社會聯絡部主任李曉東在發言時說,首先對梁子的《南酸棗語》新書發布表示祝賀,同時也向作家網舉辦這樣的文學活動表示敬意。據我所知,作家網一直在為發現文學新人、培養文學新人做著具體而卓有成效的工作,特別是之前的全國高校征文,推出了一大批具有文學天賦的青年作家和詩人。我在《小說選刊》工作的時候,有一篇小說《豬嗷嗷叫》就是作家網在舉辦全國高校征文時發現和推出的,那篇小說獲得了人民藝術家王蒙先生的高度贊賞。今天有幸參加作家網舉辦的《南酸棗語》新書研討會,與眾多詩人、評論家一起研討詩歌創作,覺得很有意義。我也讀了梁子的一部分詩歌,發現這些詩歌與生活很靠近,生動鮮活,有現場感。有一些詩歌,還很令人感動。毋庸置疑,能夠讓人感動的詩,肯定是好詩。接下來的時間,我會細讀梁子的詩,關注他的文學“行蹤”。

中國藝術報社副社長孟祥寧在發言時說,非常感謝趙智兄的盛情邀請,參加了這次梁子先生的《南酸棗語》新書座談會。見到這么多新朋老友,文學大咖,于我來說更是一次非常好的學習機會。幾天前收到了《南酸棗語》PDF版,立刻迫不及待地閱讀。讀完之后很受感動,一個最大的體會就是:在看似平實、簡單、口語化的詩作中,其實內蘊著作者對生活的濃摯熱情,對朋友的真摯感情,同時飽蘸對女兒的一片深情。通俗易懂、朗朗上口是中國詩歌的傳統。《詩經》尤其是“國風”部分,取材生活化,語言樸素無華,從民間生活中來,不事雕琢,讀起來令人感到親切、真實、溫暖。白居易的詩歌流傳之所以廣,就是因為他的很多詩歌口語化后接近現實生活,更容易讓讀者產生強烈的心理共鳴,從而拉近了作者和讀者的心理距離。就像他的《問劉十九》,這首詩描寫了詩人在一個風雪交加的傍晚邀請朋友前來喝酒,共敘衷腸的情景。作者就像嘮家常,以平和的口氣,樸素親切的語言,溫情地展現了把酒共飲的渴望和場景,體現了朋友間的誠懇和親密。這樣的詩作,恰如王安石所說:“世間俗言語,已被白樂天道盡。” 讀梁子的《南酸棗語》,我就有這樣的一種感覺,文字不事雕琢,直接從生活中擷取,在娓娓道來中融入自己對生活、對親朋、對事物、對人生的體會、觀察、認知,從而給人一種獨特的屬于梁子風格的意趣。透過梁子的詩作,“老袁”、“子安”、“南酸棗”躍然紙上,讓我們或會心一笑,或品嘗人生況味,或共同感悟世事無常。而小女“子安”的棒喝“你牛什么牛,你再怎么寫,能超過徐志摩嗎?”更讓我們感受到了父女之間的親情和情趣。這樣的生活化、口語化寫作,看似簡單,看似口水,其實蘊蓄了作者的底蘊和對生活的敏銳觀察。文學是語言的藝術,不同作家自然也應該有自己不同的語言風格,否則就會陷入千篇一律的窠臼。“心之精微,發而為文;文之神妙,詠而為詩”,只有珍視生活,珍視生活中的點點滴滴,同時又葆有詩人濃烈、真摯的情感,即便題材再通俗,語言再平易,也一定會讓別人記住。《南酸棗語》是梁子先生的第一本詩集,真誠期待他繼續堅持自己的風格,走自己的路,創作出更多佳作。

《北京文學》執行主編師力斌在發言時說,梁子對《北漂詩篇》非常支持,對此我印象很深。祝賀他的首部詩集出版。通讀《南酸棗語》,寫得通透,隨性,以口語為主要特色,吸納了漢語的古典養分。這本詩集如果用一句話來概括就是,一個人怎樣看待世間奇跡。奇跡是詩集的主題,也是梁子的世界觀。貓頭鷹的突然降臨與莫名消失,西方名人的死亡方式,故鄉在洪水中的安然無恙,潭水中的老魚消瘦無比,老師不參加孩子的生日聚會是因為要睡覺,等等,都是詩人觀察到的世間奇跡。我特別欣賞《挖掘機開進了學校》《北京站》《世界讀書日》等詩作所表達的時代性與文化態度,表明了詩人既入世又出世的通透與超然。由于獨特的觀察,寫出來的詩就不會泯然于眾人。

《人民日報》(海外版)原副總編輯王謹在發言時說,來自生活的好詩,應該是有味道的;生活本身有甜酸苦辣,不是一杯白開水。咀嚼品味詩人梁子的詩,發現他起《南酸棗語》這個公號和這本詩集名字的用心。品味他的詩,就像咀嚼酸棗,甜中有酸楚。詩是吟詠言志的文學題材與表現形式。詩歌飽含著作者的思想感情與豐富的想象,語言凝練而形象性強,具有鮮明的節奏,和諧的音韻。讀他的詩,我認為特色鮮明,別具一格。源于生活,堅持詩歌的民間性,接地氣,是這本詩集的主要特色。比如詩《心態》,就是他在北京呆了些年的生活感悟。這首詩表達了北京的堵車,把人堵得沒有脾氣了。非常真實,接地氣。又比如,作者借紅領巾,與孩子交流的這首詩,用幽默的語句,反映了在日常生活中作者對孩子潛移默化的引導。以詩抒情,特別是對身邊熟悉人物的吟詠,字里行間傾注的情感,令人動容。比如寫他媽媽,寫他眼中爸爸的質樸與偉大。還有,他在《悼洪燭》這首詩中,真摯傾注了對詩友洪燭的懷念。洪燭,我是熟悉的,與他同參與過秦皇島海子詩歌節和天津筆會等活動。他的早逝,確實與他熱愛詩歌,走的“足夠多,足夠遠,足夠累”不無關系。梁子的作品文字簡樸洗練,這與詩人注重立詩的風骨,注重語言的錘煉有關。古代藝術評論家劉勰在《文心雕龍》中云:“結言端直,則文骨成焉;意氣駿爽,則文風清焉”。梁子的詩,有風骨,有意氣。在詩情中融入口語化,但又不太白話化,適當注入必要的夸張、比喻、擬人等文學筆法,增強了詩的浪漫主義色彩。梁子的原創作品多在個人公眾號《南酸棗語》發表,成書前在詩歌界就有廣泛影響。今天,有機會在作家網的組織下,和文學界同仁們研討他的作品,說明梁子在詩歌創作之路上,獲得了認同,獲得了成功。祝賀他。

中國民主法制出版社原黨委書記曹劍在發言時談了四點感受,一是“南”。這是有別于其他詩人的一個獨有的特色。一看就知道作者生于南方,長于南方。感受到的是南方的文化,感受到的是來自于東海的海邊的文化。所以從詩歌的內容看,大量的題材都取決于南方,取決于靠海的文化。南方從小在詩人的心靈中留下了深深的印記,烙下了深深的烙印。這影響詩人的一輩子,影響他的整個的人生。所以從詩歌里感受到的是撲面而來的南方的風,大海的潮。二是“酸”。也許是某種感覺,也許是某種機緣,一個“酸”字貫穿了全書。是人生的某種暗示嗎?這種酸既不是苦的,也不是甜的,也不是澀的。不是讓人讀起來朗朗上口,而是讓人深深地感覺到了人生某種酸酸的東西。這是詩人獨有的,和其他詩人不一樣的東西。我印象最為深刻的是《想媽媽》這組詩,當我讀到最后一段的時候,幾乎要流下淚來。他勾起讀者對詩歌的聯想,對媽媽的思念,在不經意間達到了高潮。另外還有一首詩就是《悼洪燭》,也具有濃濃的酸楚的色彩。越讀越想讀,越讀又不忍讀。三是“棗”。詩歌猶如我們的生活充滿了酸甜苦辣,有時候不僅是酸的,不僅是苦的,也不僅是澀的,有時候也充滿了甜味兒。這種甜味兒就是淡淡的啞啞的,從內心深處散發出來的棗的甜味兒。有一些作品,通過對生活不經意的描寫,往往在詩歌的結尾淡然的留給我們一點甜味兒,讓我們細細地品嘗,慢慢地感受。四是“語”。語就是語言,就是表達,是作者用詩的語言,表達對生活的感受,對人生的感悟。在我看來,作者表達生活的方式有三種,第一種是對生活的感知,第二種是感覺,第三種是感受。所以作者的語境充滿了詩歌的表達方式。而這種詩歌的表達方式又是屬于他自己的,不是隨大流的,不是通俗和通用的詩歌語言,這就顯得難能可貴。

《中國文藝家》雜志總編輯向陽在發言時說,我的家鄉湖北恩施,也有南酸棗,它的特點是喜歡陽光,同時還生長在山地。它的植物特性是抗眩暈、鎮痛,對神經治療具有一定功能。梁子用南酸棗作為書名,涵蓋了詩人的詩意詩性表達。梁子是學歷史的,他用簡單的詩歌素描語言來表達一個深層次的歷史思考,呈現的是矛盾,又是統一的融合體。我曾經提過一個說法,就是要提倡詩歌的白開水營養理論,你看我們現在人體出了毛病,最需要做的一件事就是大量飲水,尤其是白開水。也就是說,水是充滿營養的。所以說不能簡單的把白話呈現或者口語呈現,作為詩歌常規水準表現,我覺得梁子的詩是符合白開水營養理論的。梁子的作品是一種詩意的線性素描,隨意簡單幾筆勾勒,之后在詩的結尾和核心高潮部分就出現了一個光明的尾巴,這是最難寫的,也是最不多見的一種表達方法。

中國詩歌網總編輯、《詩刊》社主編助理金石開在發言時說,梁子的詩有一個明顯的特征,就是日常生活入詩,口語入詩,尤其是他調侃戲謔的語氣,可以說讓新詩履行了在日常生活中發現詩意的職責,在關照現實生活中滋生了詩意、詩趣和真情。我感覺他是按照時間順序把日常生活寫進了自己的作品中,有父女之情、母子、父子、同事、朋友、親情、友情、家庭等等,可以說有很多日常生活的細節。比如說其中的一首《中秋之夜》,他寫的是普通人家的一個生活片段,他最后兩句說:“只有生活,很少抒情。”可是他這首詩本身卻恰恰一直在抒情。把生活的日常和精神的高貴、平凡日常的日子和不同尋常的詩意,生活的張力和悖論,構成了他詩歌的一種審美要素。就是把日常生活中的張力和悖論與詩歌中的張力和悖論做了一一對應,包括他的《子安生日記》,全是生活的細節。

著名翻譯家、北京外國語大學教授汪劍釗在發言時說,我與梁子都是杭州大學的畢業生,我算是他的師兄。杭大這所學校現在雖然沒了,但它的輝煌還留在人們的記憶中。就以中文系而論,老一輩的,如夏承燾、王駕吾、姜亮夫,稍年輕的,如郭在貽、吳熊和、飛白,都是國內學界的頂級人物,放在任何一所高校,都是出類拔萃的。我沒想到趙智兄今天請來了這么多大咖級的人物。剛才,我認真聽了各位的發言,每個人的風格不一樣,有高屋建瓴、全面指點的;有細讀梳理、條分縷析的;有的朋友發言嚴肅認真,有的朋友詼諧幽默,當然,也有的則是亦莊亦諧。我確實受益匪淺。為此,我也代表梁子,謝謝各位朋友!

汪劍釗在談到梁子的創作特點時說,我在《南酸棗語》的序言中已說了不少,不在這里重復了。就補充一點,那就是他創作中的游戲精神。記得席勒曾經說過:“只有當人是完全意義上的人,他才會游戲。只有當他游戲的時候,他才是一個完整的人。”也就是說,游戲精神給了他創作的自由,拓寬了他的創作空間。他的寫作是即興的、率性的,把寫作的快感還給了作者,把閱讀的快感交給了讀者。因此,讀者在閱讀他的作品時,沒什么障礙,沒有那種佶屈聱牙的東西。當然,梁子的游戲又是認真的,其中還有天性中的悲憫元素,這讓他的詩歌擁有了一定的厚度和廣度。

中國現代文學館研究員、世界詩人大會常務副秘書長北塔在發言時說,梁子先生閱歷豐富,敏于觀察而不拖帶,善于感受而不多愁。他的詩是生活的橫截面,是閱讀的喜相逢。他的創作模式是目前中國比較流行也就是比較保險的品種,清明、清爽、清瘦。他對“水至清則無魚”的局面是有清醒的認識的,所以我期待他的詩歌思維能有一個自我革命性的變化,詩可不清但須有余——用更加獨特的修辭承載更加深刻的感想,哪怕是酸的甚至是苦的。

北京電影學院中國電影文化研究院書記夏花在發言時說,梁子從上世紀八十年代開始詩歌寫作,從他的詩歌中能夠捕捉到的信息是他“之前寫的詩是詩”,也就是說傳統的、朦朧詩時代的寫作他是有過的,遣詞造句的文字,飽滿的抒情的表達,應該都是有過的,但是從這本詩集中我們看到的,更是一種口語化的寫作。也就是說,梁子給自己的詩歌寫作松綁了,放下了語言和美學上的鐐銬。由這本詩集呈現給我們的,我們看到的是梁子的生活化接地氣的現實主義的寫作,用生動一點的網絡化一點的語言描述,寫得很“颯”,很“嗨”,是一種“嗨詩”,是自我任性對高大上對崇高的消解。看似簡單隨性,實則是有紛繁時代的返璞歸真或者說歸簡的意味,極可能包含著對所謂“美”的厭倦和叛逆。

中央財經大學文化與傳媒學院教授、研究生導師馬麗在發言時說,梁子的詩歌呈現了一幅美好的人類原鄉圖:淳樸的鄉土、民風,神奇美麗的大自然,孩子的童真童趣,人與動物的和諧共生。他的詩歌詠了鄉土文明,歌詠了大自然,歌詠了童真童趣,歌詠了人類美好的原鄉,歌詠了真善美的生活。

詩歌萬里行總策劃祁人在發言時說,很高興出席今天的首發式,有機會和老朋友們相聚一堂,同時又結識了一位詩人梁子。翻開詩集的第一首《子安和貓頭鷹》:“貓頭鷹嗚嗷一聲/沖天而去/給黑夜拉上/一條黑色的拉鏈”,我眼前一亮,關于黑夜的描寫,自然會想到顧城“黑色的眼睛”,但梁子的“黑色的拉鏈”別出新裁,是新的創造,新鮮的意象!如果展開去談的話,可以是一篇長篇大論。簡單講,寫詩的人很多,貢獻新鮮意象意境者,恐怕才算真正意義的詩人。“給黑夜拉上一條黑色的拉鏈”這幾句,便確立了我同為寫詩者對梁子詩人身份的認同。梁子的詩歌是典型的口語詩無疑,他的寫作狀態可以用一個詞形容:非常“閑適”。他的詩歌與人生,是對“詩即生活,生活即詩”的一種詮釋。瀏覽整本詩集,絲毫感覺不到來自諸如職業、事業、家業等任何外力對作者心靈的擠壓,也沒有所謂的負面情緒,一百七十多頁的字里行間,跳動著一顆充滿溫情、深情、真情的詩心。梁子的詩中是鮮活的人物與故事,比如一個“連手指甲/也沒有彈我們一下”的父親,比如一位深情的母親,還有一個名叫子安的可愛女孩,以及一些人物白描,都是作者真情的表達。讀他的詩,會不由自主地讓我回想自己的人生與生活,想到自己的親人與朋友,想到自己與這個世界的關系,也許這就是詩的價值和意義吧。今天是3月18日,很巧,是洪燭去世三周年的日子,所以讀到梁子的《悼洪燭》,感觸尤深:“請大海回歸大海/讓詩歌回到故鄉/你回到你”,梁子說出了朋友們緬懷洪燭的心情。謝謝梁子!最后,提一首《面對一只杯子》,也算應景,讀這首詩時我也在尋思,《南酸棗語》首發式的日子,又是緬懷洪燭的日子,當我面對作家網的“純貴坊”酒:“是喝好呢/還是不喝呢”!

《作家報》總編輯張富英將詩集《南酸棗語》讀后印象歸納為六點:一是視角新穎,二是意象新奇,三是詼諧之美,四是獨特有深意,五是接地氣的語言。他在談到“接地氣的語言”時說,詩集中有大量口語化詩句,詩人還用寫詩“能當飯吃,有個鳥用”這樣的疑問,來表達對“耕讀傳家”的詰問,如此追問與情感體驗十分生活化。

中國通俗文藝研究會詩歌委員會常務副主任、《天津詩人》讀本編輯部總編輯羅廣才在發言時說,生活中的梁子和寫詩的梁子判若兩人。生活中的梁子忠厚仁義,待人真誠,偶爾還有些風趣;寫詩的梁子有著天馬行空般的豪放和信馬由韁般的自由。讀《南酸棗語》,像這位圓墩墩的紹興漢子端坐在面前,向我們娓娓道來生活中的瑣碎,點點滴滴的隨想。他“講”得放松,我們“聽”得輕松,而詩意的羽毛也在這一“講”一“聽”間,漫天飛揚。

中國詩歌學會常務理事、作家網總編室主任安琪在發言時說,我感覺梁子是時時刻刻處于詩意中的人,寫詩于他就像呼吸一樣自然,身邊人事、所見所聞,都能在第一時間轉化成他的創作素材,他似乎也具備順手記下的能力。梁子寫詩一定處于快樂之中,別人殫精竭慮而不得的寫作苦惱在他不存在,詩仿佛一直在那里等他拾取。這是令人羨慕的狀態,屬于心境放松之人才能得享的寫作自由。也因此,梁子詩的取材極廣,所見皆詩,宏大的細小的,在他的詩集里都能找到對應的詩作。梁子的詩歌語言偏向口語,這也是日常寫作者比較習慣的語言。梁子有兩種語調,書寫他者時,有點高亢,面對自己時,則低沉喃喃自語,我更喜歡后者,這時候我讀到的梁子,是感傷的迷茫的。我見到的梁子其人,就像梁子面對他人一樣,興奮、激烈,我以為這是他的常態,卻原來他秘密的一部分、屬于自己的一部分,藏在了詩里。隨著寫作的不斷繼續,梁子會找到一條適合自己的語言表達之路,我希望他未來的詩能不要寫得太順溜,不要一口氣把想說的都說了。可以迂回一點,可以欲言又止一點。

中國詩歌網編輯部主任孤城在發言時說,人世親情、季候萬物、大地行旅……,潤澤了做為詩人的梁子,一切貼近詩性發掘的鏡像現場,在梁子清晰智性的詩筆下,被賦予了漢詩疆域口語轉達的多元圖譜,有溫度,有考量。祝賀梁子詩集《南酸棗語》出版。

《詩參考》主編中島在發言時說,我從另一個角度談談梁子詩集《南酸棗語》。詩歌有一層意義是為母語提供新的語境和詞匯,但在當代詩歌創作中,百分之九十的詩人很難做到這樣的貢獻。梁子出手不凡,這也說明他的古文化功底深厚。我們知道,在南方有一種棗樹,它結出的棗非常的酸,因此都叫它“南酸棗”。通過這種實物感受后,詩人能夠完成一種文化意義上的提升,賦予了南酸棗語境上的生命,這在中國有文字以來,梁子為第一人。“南酸棗語”,成為梁子為中國漢語貢獻的新品種。我在拿到他的詩集《南酸棗語》時,詩集名一下子吸引了我,我感覺“南酸棗語”一定是一個成語或詞匯,但查遍所有的相關資料也沒找到來源,網上搜索“南酸棗語”也只有“南酸棗”,無法識別“南酸棗語”。我非常興奮,我突然意識到詩人梁子為中國漢語貢獻了一條從沒出現過的詞語,或許今后可以通過梁子寫給女兒的這首出現“南酸棗語”的詩和他的書名完成“南酸棗語”成語的構建,這種價值與意義在中國文學史上是非凡的。我在會前第一時間與梁子探討過這個語題。首先,南酸棗是一個南方水果品種,但從沒有通過人文感受賦予它文化或文字上的生命意義,南酸棗僅僅是一種物體,而“語”是一種述說或感受,這是人在生存中有所體驗所散發出的一種生命感悟,而“南酸棗語”的人文境界也由此產生。從中我們可以感受詩人梁子在詩歌創作上的用心。詩人商震在總結梁子詩歌創作時表示,“梁子的詩融匯了歷史與文化的文脈,從他的詩中可以讀到《三海經》《詩經》的影子,可見他的文化功底如此深厚。”我們可以通過“南酸棗語”這個新詞匯,感受到梁子在學識上的淵博成色,平淡的語字中藏著他內在的才華。“南酸棗語”,是一種人文境界,也是最生動的生命感悟,祝賀詩人梁子。

文化活動策劃人王曉笛認為,梁子的詩樸實、純凈,將一幅幅日常生活場景用簡練的語言又不失感情娓娓道來,印證了他“寫詩要讓人讀懂”的創作理念。口語詩也是詩歌創作的一種形式,我個人并不排斥,同樣口語詩也可以表達出詩的美好意境,也有人生哲理和對生活的思考蘊含其中,梁子的詩就是如此。

《中國漢詩》主編王長征在發言時說,詩人梁子將豐富的生活閱歷和感悟用最簡潔同時也是最深刻的語言表達出來,他去除語言的華麗和技巧,以直擊人心的表達方式呈現了他的情感、品格,以及獨到的思想性。他的語言是直白的,但是直白得并不軟弱,反而充滿力量,像一顆顆尖銳的鐵釘,一次次將生活切面的影子釘在了詩歌的墻上。

世界詩人大會中國辦事處常務副秘書長楊北城在發言時說,梁子的詩,既有生命個體寂靜而喧響的共情體驗,又有恰當的敘事和抒情把控。不刻意制造語言的陌生感,不破壞詩意的原生狀。從生活的細微處,捕捉輕靈的意向——這些在他寫給孩子的幾首詩中都有佐證。能把口語運用得如活水潤物,他做了大膽的嘗試,拓展了現代詩寫作的邊界。

《中國世界》常務副主編、《醬酒文化》主編李利維在發言時說,讀詩人梁子《南酸棗語》詩集,有幾點啟迪:詩人是什么?詩人是人類優秀的代表。詩人寫什么?人與自然。詩歌是什么?進化的哲學與人倫情懷。所有關于詩的事兒,都是與人有關的話題。比如《北京站》,敘述簡約,鋪展回旋,對北京的崇敬,溢于言表。詩歌是快樂的,為詩人賦能。

人人文學網主編劉雅閣在發言時說,詩歌對于梁子是一葉扁舟,載著他回歸本心,與自己對話。一個人不管從事何種職業,在那個領域多么成功,或外表多么靚麗光鮮,或帶著怎樣的面具和偽裝,只要他拿起筆寫詩,就會回歸他的本心和真性情。讀了梁子的詩集,我感受到他可貴的赤誠、真摯、真實和一顆不停采擷詩意的詩心。梁子不僅在他詩歌中返回現實的故鄉,回歸質樸感人的親情友情,還在詩歌中回歸本我,找到幾欲迷失在現代化極速發展,欲望膨脹時代的自我,找到精神的寄托和心靈的故鄉。梁子真誠地書寫自己生活的日常,有一種歷史感的意識和表達,這在多首詩中有所體現。詩歌本是一門無止境的語言藝術,希望詩人梁子在向上攀登的過程中更加凝練地萃取詩意精華,更加深入地向下挖掘到詩意的本質內核。期待梁子未來在詩歌的道路上走得更高更遠。

民革天津市委會社會法制專委會副主任王京濤在發言時說,想,都是問題;做,總有答案。正像梁子兄,堅守三十年如一日的寫,就成功了。詩集里,我注意到《怪鳥》這首詩,怪,怪在主題,題材,意境,寫作自由度等等,不一一陳述,猶如寶藏,挖掘不盡。當別人還是在用手寫詩,梁子兄已走在用心書寫的路上。當別人追上,也開始探索用心來寫,他又前進在靈魂書寫之途了。僅舉一例,《想媽媽》,其中“媽媽,我已把弟弟的玩具重新修好”,此點就怪得神采飛揚,想媽媽,本是作者與媽媽兩個人之間的情感,對話,思念,當第三人弟弟的出現,貌似打破平衡,卻是最直抵人心,或許當年因為爭搶弟弟的玩具,惹媽媽生氣了,但自己不服氣,自己也有委屈等等。但多年后,這一句遲來的“玩具修好了”,有內疚,有悔恨,有追憶,有心酸,有親情,有感恩,有痛有淚,有血有肉……因此,我有理由相信,這只怪鳥,不是一般的鳥,是一只金翅大鵬,展翅高翔,在天空留下了深深痕跡……

作家網文學部主任張云霞在發言時說,《南酸棗語》的書名有點拗口,但仔細讀幾遍就明白了,南酸棗是一種植物,可能和我家鄉的酸棗一樣,是南方酸棗的一個品種。家鄉的酸棗,小時候吃過,酸酸的,能品出人生的不同味道。書名里的“語”,我理解為“說話”的意思,南酸棗說出來的話,一定是酸的,也是讓人回味無窮的。梁子的詩,有著濃厚的植物的味道,自然、原味、酸澀。梁子的《悼洪燭》,給我留下的就是這樣的味道,真誠、質樸、酸澀。所以說,梁子的詩,最大的特點就是自然、隨意、不粉飾、不雕琢。他的詩簡約易懂,是熟透的酸棗,酸味中留有淡淡的情感和生活的味道。

在研討會上,評論家、詩人暢所欲言,各表觀點,氣氛和諧而熱烈,直至晚上七點,大家仍意猶未盡。

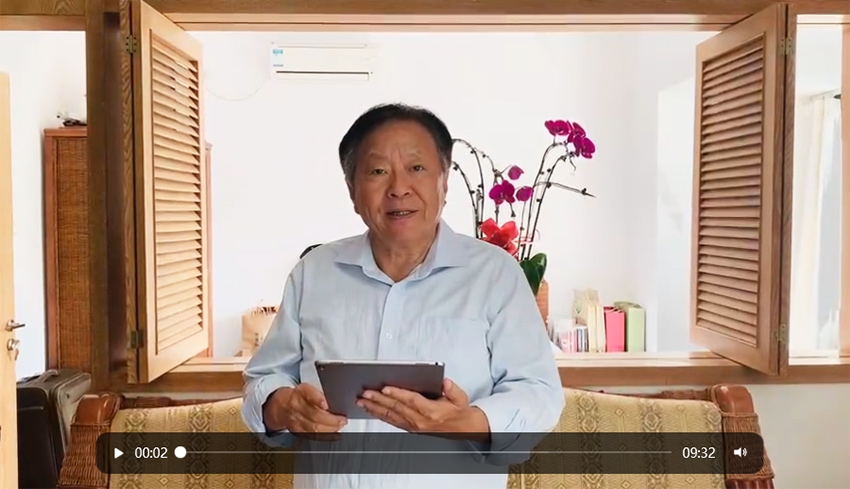

國務院原參事忽培元從海南發來了祝賀視頻和評論文章,他在文章中指出,梁子的詩是寫給朋友更是留給自己的心路印痕。有眼淚也有歡笑,真誠端莊中又不失深刻與淡淡的幽默,就像一個生活中的老實人,記錄下自己的所思所想,不朦朧不蕪雜,更不扭捏作態或刻意賣弄,更不故作高深地云遮霧罩,拒人于千里之外。這樣的詩值得點贊,詩人也是值得親近和關注的。初讀梁子的詩,就像捧著一束采自山野田頭帶著露珠的野花,幽香盈懷之外更給人以清澈明朗、清風撲面之感。的確,他的詩是樸實清新的,令人想到山泉流水與林中鳥鳴,但在平淡無奇里卻又隱含思想的潛流與火花。

忽培元在談到梁子短詩時寫道,他的詩,無論是捍衛詩意和爭取獨立的人格尊嚴,無論是悼念親人詩友還是懷鄉思故,都是同樣的執著凝重、發自肺腑。他詩中的竹岸村與曹州村,胡卜鎮還有扁石、龍皇堂、大彭頭、眠牛彎等等,地名在他的詩中也成了構筑詩歌殿宇的閃亮磚石。無論大小,每一方都具有了詩的靈性。“一個工作認真嚴肅的人,就像院子里的花,……每一片葉子都是干干凈凈的”,這是《初夏的院子》里的一句,可見他的功夫還體現于概括生活的能力。父親的故事與形象更是突出一例。我認為這組短詩,是整部詩集的詩眼。父親的靈魂在詩句中縈繞。那村廟前三百年的南酸棗樹,是詩人精心提煉的主體詩象。父親走了,“如同南酸棗樹上掉下了一截枯枝”。詩人辛勞一生的父親去了,我同詩人一起掉下了眼淚。新詩讀著能讓人落淚,沒真情實意很難。《父親節及幾個時間節點》就是這樣的一首好詩,短短的幾十行,勝過一部平庸的長篇小說的感情含量。“父親大人”讀起來每個字都是沉甸甸地扣人心弦。

《中國當代詩歌年鑒》主編周瑟瑟也發來了對梁子及其詩歌作品的評價,他寫道,詩如其人,梁子南人北相,他的詩無不體現了一個男人的坦誠、善良與深刻。他的俠義也在詩里游動,像一只豹子,他的寫作步伐時而穩健時而迅疾,這與他內心的狀態有關。人與詩高度統一,我欣賞他細膩的情感表達,更欣賞他的敘事方式。南人北相,在卦象上是“水火既濟”,古人云“南人似北必超群”。梁子的寫作也呈現了“水火既濟”的美學價值。

純貴坊酒業

純貴坊酒業