【導讀】這是當代詩人顧偕45年前17歲時,創作的一篇批判“文革”的一萬二千余字短篇小說。

春風解凍

作者:顧偕

一、

離開母親已經半年了,可是,十三歲的洪海燕沒有一天不在思念母親。

母愛——是人世間任何別的什么東西所不能比擬不能代替的。但是,要真正體會她的溫暖、她的甜蜜、她的不能令人忘懷,往往不是生活在母親懷抱中,而是在離開母親的日子里……

七五年秋天,她剛從上海來到湘潭的鄉下那陣子,舅媽姨娘和左鄰右舍你拉著看看,我扯著瞧瞧,小辮子一天不知要讓他們梳理幾次,全村人誰不夸城里的妹子精明伶俐。可是,時間不長,人們漸漸發現,燕妹子和別的孩子不一樣。她平時不說話,更不和別的女孩子嘻笑,每天背著書包從家里到學校,又從學校回家里總是低著頭,默默地走路,好像一個有著沉重心事的大姑娘。開始大人們還以為孩子欺生,背著面,冷淡了燕妹子。暗底里問一下那些小姐妹們,才知還不是這么回事。

到底為什么,除了海燕自己之外,只有六十七歲的娭jie知道外孫女的心事。

從上海來到湘江畔的當天晩上,夜深了,小海燕還認真地坐在油燈下,咬著筆帽噙著眼淚,想了好半天,最后終于寫好了一封信,裝進媽媽早給寫好地址的信封里。第二天一早,她就端端正正地將郵票貼在信封的右上角,小心翼翼地投進了郵箱。

“親愛的媽媽:

我人雖然算是來到了湘譚的鄉下,可我的心卻還是和媽媽的心粘合在一起,即便是上帝派下了大力士,他們能把大山移動,卻不能解開我們這母女之間的同心結。盡管娭jie 比媽媽還要愛護我,親戚們也格外關心我,然而我心里那塊沉重的黒鉛,卻總是壓得我喘不過氣來。我總是擔心媽媽的安全。媽媽啊,你有一顆正直的心,有一種特殊剛烈的性格,我想太剛脆的物質是容易被折斷的。

爸爸入殮時,臉上的大塊創傷,嘴角滲出的黑色瘀血,就像一張清晰的照片,時時刻刻還掛在我的腦幕。我怎么能忘記呢,事隔七八年了,時間的流水,能沖刷人的一生,但它卻不能將這張清晰的照片稍許沖淡一點。什么時候我能回到媽媽懷抱,整天看到媽媽愉快地精神百倍的忙于教學呢?甚至我還想象,自己的爸爸沒有死,他仍然坐在小書桌旁,在臺燈下翻閱各種資料,進行著嚴肅的備課……

媽媽我害怕,擔心著你們安全。我希望任何魔鬼都不能在你身上拔去一根汗毛!你為了女兒的安全,把女兒送到遙遠的湖南,可是女兒卻寧愿陪著媽媽蹈刀山、赴火海……”

沒隔多久,媽媽回信了。

“小燕,媽媽收到你的信很高興,轉校入學的事現在都搞好了吧?你走得太急,絨衣只帶去一件。不在媽媽身邊,可要聽娭jie和親戚們的話,好好上學,沒事時跟姐妹們一起玩,別像在上海時那樣整天不說不笑。至于其他事情,你不要去想,媽媽會自己照料自己的。小小年紀,心情別那么沉重,要樂觀開朗些才是。春節過后,就是明年三四月份,學校放寒假,媽媽來看你和娭jie……”

讀著讀著,小海燕的眼睛濕潤了,好像又回到了那間鉛灰色的小房間。看到媽媽瘦俏的身影,身上仍然披著爸爸生前穿過的那件粗呢短大衣,正坐在還堆著她兒時幾件珍貴玩具的桌子旁給自己寫信。冷風從窗外吹來,掀動著媽媽開始有點銀灰的短發。

“春節以后”,海燕喃喃自語著,一邊壓著手指數下去。“明年三四月份。”海燕猛地記起,那該是春天了!在海燕的心靈里,春天已失去了那鮮艷的色彩,失去了她對春天應有的敏感和愉快——媽媽春天來看我們,雖然我心中已是冰涼的嚴寒,但到時我一定要媽媽帶我去看她常給我講的清水塘、韶山沖,去看下杜鵑花。我要讓媽媽開朗愉快,要用毛主席故鄉清凈的泉水,洗去媽媽心上蒙受的恥辱和污垢。這天夜里,海燕做了一個幸福的夢:爸爸媽媽果然在春天一起來了,并且牽著她的手到韶山沖去。那么里漫山遍野全是盛開的杜鵑花,一簇簇像紅旺的火把!爸爸媽媽笑了,海燕也咯咯笑出了聲來。

娭jie撫摸著偎依在身邊的外孫女,望著這只有在夢里才能偶爾看到的孩子的笑容。從孩子的軒眉、高額、本該開朗的面容上,她仿佛看到了自己的女婿——已經死去八年的女婿,頓時一幕幕往事又都清晰映上了心頭。她顫抖著手,悄悄從枕下取出一只灰色的相框,擦摸著,端祥著,昏花的淚珠不住地滴落在了上面……這是十三年前,她的獨生女兒丁玉純剛生下海燕時的全家照片。女兒微笑著,懷里抱著剛滿百日的孩子,女婿洪軒戴著一副大眼鏡,緊靠女兒身邊,也在安詳微笑著,好像這晚生女兒的出世,更使他對未來生活充滿了無限的希望。

二、

是的,小海燕的出生對于洪軒、玉純這樣的一對中年夫婦,是種多大的精神上的慰藉啊。孩子生下后,夫妻倆為了女兒的起名,茶余飯后不知翻了多少回字典,但又總覺得不十分滿意。一天洪軒笑著問玉純:“我們沒生孩子以前你最愛什么?”玉純望著洪軒欣喜的臉色笑著答道:“教師喜歡的自然是學校唄!”

“現在呢?”洪軒接著問。玉純紅著臉,只是笑。

“是愛孩子還是學校?”

玉純向后掠了把飄在額前的散發,沉著片刻后認真地答道:“都愛。”

洪軒笑了笑說:“自然都愛,我看就以我們的學校命名吧——叫'海燕',你看怎樣?”

“要的,讓我們的孩子和其他孩子一起成長,讓我們的海燕和海燕中學一道翱翔!”

海燕中學座落在黃浦江邊一片綠樹成蔭的建筑里。這里先前是美租界一所不太出名的教會醫院。可是文化大革命前幾年,“海燕”卻以教育的優異名聞全市,成為上海市教育戰線的一面紅旗。

上海解放前夕,洪軒因參加學生運動被國民黨反動派逮捕入獄。敵人百般折磨雖摧殘了洪軒的身體,但卻溶煉了他革命的意志。就在這烈火鐵窗之下,洪軒加入了中國共產黨。后來上海解放的春雷炸開了監牢的鐵門,出獄之后,他以頑強毅力戰勝了病痛,在這硝煙未盡的黃埔江邊,洪軒和他的戰友們一起砸爛了教會醫院的招牌,親手掛起了“海燕中學”的校匾。自從五四年擔任教導主任以后,洪軒一直生活、工作、戰斗在這里,可以說為了黨的教育事業,為了海燕中學的孩子們,他幾乎耗盡了自己的心血。直到六0年洪軒三十五歲,才和一位湖南同鄉、初中部的歷史教員丁玉純結了婚。

兒女都是父母身上的骨肉,可是襁褓中的孩子總是覺得媽媽更可親。然而在小海燕家里卻不是這樣。

海燕剛會呀呀學語的時候,洪主任擔心家務和孩子會影響玉純的學習和工作,每天下班之后,總是要她多看些歷史書藉、認真備課,照料孩子和家務事他可以抽空多干一些。早上起來爸爸給海燕穿上衣服,晚上睡覺,爸爸給小海燕洗完澡,又用動聽的故事把孩子送入夢鄉。有時小海燕看見媽媽只顧在燈前看書寫字,就故意又伸胳膊又蹬腿的鬧著要跟媽媽。這時爸爸就總會哄著她說“媽媽在工作,待會兒摟著燕燕困覺。”往往這時玉純便會轉過臉來,看看孩子又定神望了下丈夫的眼睛,送給他溫柔的一笑后,仍然又埋頭桌前了。通常小海燕就會小嘴一镢,氣鼓鼓地說爸爸好媽媽不疼燕燕之類。

可在海燕五歲的時候,好爸爸卻永遠離開了她。

一九六七年,海燕中學一片混亂。為了安全,大人們都不讓孩子上學了。教學樓成了什么造反隊的司令部,閱覓室也改成了專寫大字報的房間。大批圖書資料被糟蹋,洪主任看了心痛萬分。和學校的其他幾位領導碰了下頭,他們有的在隔離審查,有的跟自己一樣也在強迫勞動。沒有辦法,他不得不自己出面跟“造反隊”交涉。誰知這下可觸犯了那些造反的英雄們,一個胖墩墩的“侯司令”把桌子擂得嗵嗵響,非要將洪軒立馬關起來不可,多虧洪主任認識他們中的一個學生家長,才免于被關。可是冤家路窄,學校剛開始復課鬧革命,那個姓侯的司令就帶著十多個工宣隊員進駐了學校。不幾天,這個侯占軍隊長就當眾宣布撤消洪軒剛剛恢復的職務,因為他在敵人獄中自首過,文化大革命中還有反對王洪文、張春橋親自支持工人造反隊的罪行。

第二天早上,海燕正偎在媽媽身邊吃早飯,突然闖進兩個戴紅袖章的人來,要洪軒放下飯碗馬上跟他們走。小海燕嚇得瞪大眼睛躲在爸爸身后,但是爸爸終于還是被他們帶走了,一天兩天就再也沒有回來。玉純每次送飯,他們總是粗聲大氣地喝道:隔離審查,不許見!

第三天晚上,玉純照舊提著飯盒正朝辦公室走去時,看見一群人氣勢洶洶手忙腳亂地在刷標語、貼漫畫,玉純心一驚停下細看,只見上面寫著:“叛徒洪軒畏罪自殺活該!”丁玉純兩眼頓時一黑再也站不住,飯盒當啷一聲摔在地上,她暈倒在了墨跡未干的標語旁……

“叛徒洪軒死后批斗會”召開的那天,玉純非要去參加不可。老師們低泣著拉她、勸她,不讓她去,但她到底還是去了——披著一件洪軒生前常穿的黑呢短大衣,小海燕頭上就扎著個潔白而特大的蝴蝶結。在那里,她最后一次見到了自己被打了叉的丈夫和戰友的大幅漫畫,她竭力控制住自己不能哭,就是為了讓孩子這時,也能看一眼疼她愛她心目中完美的爸爸!人們的記憶有時是從一些驚心動魄的事情開始的,事隔八年,海燕至今還記得那印象中緊閉著雙眼、頭發亂蓬蓬、臉上有大塊創傷,嘴角還有未干血跡的爸爸……

洪軒死后,玉鈍好像變成了一個木頭人。有時她把海燕摟在懷里一坐就是幾個鐘頭,小海燕像是也知道媽媽的心事,一聲不響偎在母親懷里。她感到這間小房間太大了,太凄清太空蕩了。璧上的一張大照片,自己被抱在爸爸媽媽中間,爸爸微笑著不正是在望著自己嗎?海燕籟籟地滴著眼淚,但不敢哭出聲來。閃著淚光的大眼睛只能環視著這個不幸的家庭。夜深人靜,一些老師和早年畢業的同學來看望她們母女,玉純總是有一言無一語地陪著他們,自己卻再也不掉一滴眼淚了。一天晩上,黨支部書記老校長李為民叫女兒偷偷送來一張條子,沒罷官前他是丁玉純家的常客,和洪軒一坐就是大半夜,小海燕不知睡在他懷里有過多少回。條子上說:

“洪主任的問題有朝一日總會搞清楚的。別人不說,你能相信他會是那種人嗎?他把自己短暫的一生獻給了黨的教育事業,獻給了人民大眾的孩子們——包括自己的孩子在內。現在我們不忘卻他,首先就不能忘卻自己的光榮職責。為了孩子我們也要堅持生活下去,我們總有說話的一天,那就是萬木復蘇的春天!”

多少同志無言的安慰,多少戰友心底的同情,玉純雖然從中體會到了溫暖和關心,但是今后的路怎么走,日子該怎樣過,玉純心里總還是茫茫然。現在她明白了,眼睛濕潤了,若是以前她一定會推開校黨支部辦公室銀灰色大門,向老書記把話倒個一干二凈,甚至當著他的面會大哭一場,出一出肚里的冤氣。然而現在,那銀灰色大門里的辦公桌前,再也見不到老書記那瘦弱而剛強的身影了。看到的只是一張陰險并時常浮著假笑的胖臉,聽到的竟是那帶著醉意的三三兩兩的猜拳聲。

玉純拿著老書記那簡短的字條,心里不禁涌上一股熾熱的暖流。玉純咬著牙,昂著頭又大步來往在海燕中學的林蔭大道上。人們看見她比先前消瘦了,但是仿佛身子骨更堅實了,很難看到她有一絲笑容,像是不多的話語都緊鎖在了堅毅的嘴角里。

潔白的蝴蝶結換了一根又一根,小海燕在母親的懷抱里,在叔叔阿姨的關懷下,在小哥哥小姐姐們的小手中漸漸拉扯大了。七五年她從小學升初中,終于看到孩子的成長,玉純心里感覺到說不出的快慰。

就在這時,一件事震驚了她。

海燕沒告訴媽媽寫了一封加入紅衛兵的申請書。班紅代會根據海燕的表現,經過研究,接受了她。誰知這件事被新上任的校長侯占軍知道了,全校大會上他捊著袖子大發雷霆:“一個畏罪自殺叛徒的女兒居然加入了紅衛兵,迭個是啥地方?我看呢,怎么進來的,還是怎么出去!”第二天,海燕的袖章果然就被收了回去。回到家里海燕一頭撲在媽媽懷中,只是哭,頭也不抬。

事后,老校長李為民來到玉純家。他是七三年進一步落實干部政策時又一次擔任領導工作的。據侯校長說,為了李為民的事他跑前跑后費了不少心,可他苦心運動的結果,只是讓李為民當了個副校長,具體業務是管環境衛生,校容整潔和聯系學工學農的事宜,其他工作因為他年紀大了,不宜再搞。雖然如此,大部分老師心里有什么事情,卻總想跟他嘮嘮扯扯,盡管老校長無權解決問題,但從老校長堅毅的目光和朗朗笑語中,人們心里還是亮堂多了。

這一天,老枝長和玉純談了很多。從鄧副主席重新主持中央工作以來各方面進行的整頓,談到教育戰線的新起色。老校長說,只要這樣抓下去就大有希望,侯占軍的霸道作風長不了。最后談到海燕的事情,他們共同的意見是,孩子呆在上海沒有出路,不如暫時到湖南湘潭鄉下的外祖母家。同時向上級機關寫“人民來信”,要求澄清洪軒問題,一則為冤死的親人昭雪,二來也為了孩子的前途著想。臨走老校長又閃著堅定的目光安慰玉純說:只要主席、總理健在,鄧小平同志主持中央工作,人民就有說話的地方。

十二歲的洪海燕就這樣告別了上海,離開了相依為命的媽媽,來到湖南娭jie家。

三

一九七六年的春天好像沖不破嚴冬封鎖似的,遲遲來不到人間。北風裹著碎雪飄飄揚揚下個不停。湘江兩岸的楊柳,披冰掛凌屹立在刺骨的朔風里。

通往公社郵電所白茫茫的小道上,留下一串孩子的腳印。洪海燕包著淡藍色的頭巾,深一腳淺一腳地往回走,通紅的臉上閃著未干的淚花。這是她連續第五天空著手從郵電所走著回家了。

上個禮拜六下午,海燕放學走在路上心里暗暗盤算放寒假媽媽就要來了。回到家便在靠墻的地方搭起一塊床板,鋪上厚厚稻草。正忙著郵遞員叔叔送來了一封信,一看是媽媽筆跡,海燕急不可待走到桌旁。可是拆開一看,海燕不禁愣住了,猛地站起身,又從頭至尾細看一遍:“孩子,本來想寒假去看望你們,現在不能了,媽媽不能自由,今后如果見不到我的信,有事可寫信告訴李伯伯……”好像當頭一聲霹靂,海燕忍不住大聲疾呼:“媽媽,媽媽啊——”她一下撲倒在桌頭,頭壓著胳膊,抽抽噎噎慢慢放聲哭出聲來。第二天,海燕總不愿相信媽媽再沒有信來,于是一大早又趕去了郵電所。可是一天兩天,整整過去五天了,海燕頂著寒風急急地趕去,還是空著雙手只得低著頭回來。

媽媽真的不會來了?海燕不由自主地自言自語著回到了家里。一手扶著門框,兩眼呆呆的,竟一腳門外一腳門里,失神失魄似的久久站著。娭jie心疼地把海燕拉進屋里,摘下頭上淡藍色頭巾,拍打著外孫女身上的雪花,嘆著氣喃喃地說:“人隨王法草隨風,你媽媽那個性子,可不知又犯了他們的什么'王法'!”

是的,玉純確實又犯了“王法”。

九月份的一天下午,玉純上完初二(三)班的歷史課,拿著同學們的課堂作業本剛回到教研室,校長侯占軍跟腳走了進來。

這位侯校長雖然年紀不大還不到四十,但和十年前工宣隊隊長的他相比,確實發福多了。自從留校擔任領導職務以來,他的工作作風有了明顯轉變。當年??咤風云的氣概,現在只有在他實在按耐不住、大發脾氣時才會袖子一捊,露出一副要打架的架勢。用他自己話說:“不能老當外行,領導知識分子嘛,就該有個知識分子干部的樣子。”平時見人他總是似笑非笑,慢條斯理地點點頭算是招呼。沒事他就腆著個肚子,背著手在辦公室踱來踱去,這時誰也不知道他又在打誰的主意。見到他就使人想起唐詩的兩句話:是“山雨欲來風滿樓”呢,還是“道是無晴卻有晴?”

自從洪軒死后,玉純一直很少說話,平時一個個干著自己該干的事。實在的,她已沒有必要多講話,一起工作的同事誰不知道她的家庭和境遇?對于領導,她更覺得沒什么可說的,特別是這位侯校長。文化大革命中就早有接觸,雖不是仇人相見分外眼紅,彼此心里也都各自有數。玉純明白,在他眼里,自己永遠是個危險分子,不管你怎樣試圖解釋,都是無益的,因此無需再多講話。自從海燕取消紅衛兵的事之后,玉純更明白了這一點。所以平時見到他,玉純干脆連招呼都省去了,倒是這位侯校長不知懷著什么目的眨著小眼睛,時不時地總會點頭先“嘿嘿”兩聲。

侯占軍背著手進來辦公室,平靜地問:“丁老師,下課啦?”說著踱到靠近暖氣包的河發旁,側身坐下,剛把左腿搭在右腿,又忙著站起來,順手拉過一把椅子坐下,若是無其事地用指頭輕敲著桌面:“課上到哪里啦?”

丁玉鈍漠然地望著他那分得公公正正的油分頭,不知他又在打什么鬼主意,就轉身走到辦公桌前,吹掉桌上的粉筆灰,淡淡答道:東漢時的蔡倫造紙。

“那么——學生都愿不愿意聽?”侯占軍根據其他班級的情況信口問道。

“還好。”

侯占軍不易察覺地皺了皺眉,深吸了口煙,拖長聲調說:“這樣子吧——昨天我去區文教局辦轉了一下,領導的意思是最近一個時期課本停一停,結合批林批孔運動的形勢學習幾篇文章。”

丁玉純猛地抬起頭來,剛毅的目光看定侯占軍的胖臉說:“什么,停止課本教學?前一段時間學習文件不是說不準亂砍課嗎?”

“那是去年的事了,過去的日歷今年不能再看。”侯占軍神秘地冷笑一聲:“最近報紙不是在批判奇談怪論和教育戰線的反常現象嗎!”

玉純看著他那副怪橫樣,心里更是不解,想進一步問個端底:“學習什么文章?”

侯占軍順手朝口袋掏出一本陳舊的雜志,晃了冕說:“《孔丘其人》,梁效寫的,你可能過去也看到過。”說完便扔在玉純桌上。

這篇文章丁玉純確實早已看過,并且靠著她歷史教師特有的敏感,她發現梁效要說的話,還遠遠在文章之外。可是現在,為什么要普通的初中學生學習這篇文章呢?她心里非常不明白。丁玉純站起來,把那本雜志朝桌子角上一推說:“這樣的文章我沒法教,一無輔導材料,也不明白教學目的……”不等玉純說完,侯占軍連忙也站起湊來嘻皮笑臉地說:“只要你愿教,這些都好解決,輔導材料有,至于說學習目的嘛,你漸漸就會明白《孔丘其人》不單要講孔丘,主要是講其人。”侯占軍稍微頓了頓,極力搜索著近年來腦子里記下的新詞匯,眨巴眼又補充道:“其人就是和孔丘一樣的人。”

玉純聽了不禁冷冷一笑:這個“其”字恐怕不是這樣解釋的吧!

“不,其人就是和孔丘一樣的人。”侯占軍接著固執地說:“這樣的人下邊有,上邊有,中央也有,去年不是有人支持黨內那個最大的不肯悔改的走資派搞整頓、搞復辟、搞翻案嗎?現在大儒文到宰相武到帥……”侯占軍猛然發覺似乎不該同教師講這些,即刻欲言又止了。

可是,丁玉純卻真的聽明白了。根據多年經驗,他們這些人每一個政治口號,每一場政治運動。總是要整下去一批人的。這一次無疑是要污陷重新主持黨中央工作的鄧小平同志,攻擊剛剛去世的敬愛的周總理。

久被塵封的記憶一件件重又浮現在了眼前。

去年十一月份的一天,丁玉純被叫到校長辦公室。侯占軍從檔案柜里抽出一只大牛皮紙信封,兩眼盯著她問:“這是誰寫的人民來信?”

玉純抬眼望了一下,慢悠悠說:“上面不是寫著我的名字嗎,還用問?”

“啥人讓你寫的?”

“我自己。”

對于這樣的簡單回答,侯占軍感到很不滿意。他陡地從沙發椅子上站起,壓著嗓門說:“我想要是沒人背后給你出主意,你是不會這樣做的。”丁玉純明白,他所說的背后人就是指李為民。但是玉純卻十分鎮定地理了理頭發:“因為洪軒是我丈夫,我有權為他的事進行上訪。要承擔什么責任的話,我自己負責。”侯占軍瞇起一雙小眼睛,這時就陰陽怪氣地說:“我只怕你看錯了風頭,你以為幾個老傢伙一黃袍加身就可以翻天啦?沒有迭種事體,算總帳的時候還不是眉毛胡子一把抓!文到宰相武到帥——”

今年初,總理逝世的沉痛日子里,全校師生大都不約而同地戴上了黑紗和白花。而這個侯占軍校長卻別出心裁,拿出一個保存多年的“工人造反隊”的大紅袖章,竟然整整戴了一天,說是造反九周年紀念,并且揚言要造第二次反,徹底打倒正在走的走資派,揪出他的總后臺。隔了幾天,一個記者模樣的人,到學校來采訪什么“教育革命新氣象”,居然信口開河講了許多指名道姓攻擊周總理的話。幾位老師當場抓住他,簇擁著送到了校長辦公室。可是侯占軍卻出來為他開脫,最后不了了之,激起了教師和同學們的極大憤慨。

想到這里,玉純馬上意識到,侯占軍一定又在打鬼主意,妄想以歷史課教學影射攻擊人民的好總理。

辦公室里靜悄悄的。侯占軍見丁玉純沉默了,以為自己的話起了作用,就進一步順水推舟道:“關鍵時刻你可要接受黨的考驗,你應該努力在政治上要求進步,盡量挽回洪軒對你的影響,今后不為自己也要替孩子,想想她的前途啊!”

“孩子的前途?”聽了這話,玉純心里立時燃起了一團火,國恨家仇一起涌上心來。含冤而死的丈夫,現在已遠離自己的女兒,父女的面孔都在自己眼前!是誰逼得她家破人亡,玉純恨不得當即拍案而起,可是面對這個假慈假悲炙手可熱的笑面虎,她終究沒有發作。玉純站起來,伸手從墻上取下那件呢短大衣,不露聲色地走到侯占軍眼前,一字一頓輕聲道:“侯校長,我已不是三兩歲的小孩了,也不會為了自己的私利出賣自己的靈魂,叫我教那樣的歷史課是不可能的!我寧可不做教師,但最起碼也要做個有良心的人。”說完轉身走了,剛到門口,玉純又轉身站住,沖著侯占軍說:“以前你不是說讓我打掃廁所嗎,我很愿意,你看著辦吧。”

侯占軍目瞪口呆的看著丁玉純頭也不回地走了出去,惡狠狠把袖子一捊正要發作,剛巧另一位老師下課回來,侯占軍看著丁玉純已經走遠,這才狠狠地從桌上抓起那本雜志,氣沖沖離開了歷史辦公室。一陣寒風卷著雪花迎面撲來,侯占軍不禁打了個寒戰,提提大衣毛領,縮著脖子,弓著腰這便溜回了自己辦公室。

玉純沖出歷史教研組,覺得一陣頭暈,本來想去老校長那一下,又覺得這個時候去不妥,于是信步朝宿舍走去。

路兩旁一排排整齊的冬青和松樹,現在多年失修,已長得五股六叉。北風吹著干枯的樹枝,嘶嘶地怪叫著。鉛灰色的天空和茫茫碎雪攪成一體,灰暗的調子讓人更感到窒息。玉純索性脫下頭上的風雪帽,一路頂風走著,冷冰冰的雪花打在她火熱的臉上,反倒仿佛清醒了些。

回到家里,玉純實在支持不住,和衣倒在床上,順手拉過被子,蒙著就睡下了。其實她哪里睡得著,憂愁過早染灰了她不該變色的頭發,殘酷的生活一步步繼續在緊逼著她。玉純記起了十年前,這個小屋子溫暖的生活,記起了女兒在身邊相依為命的日子。她之所以頑強地堅持下來,除了不辜負自己的職責之外,就是想有朝一日能澄清丈夫洪軒的問題。一則對得起死去的親人,二來不至于影響孩子今后的前途。去年,鄧副總理主持工作以來,玉純看到了一線希望,覺得說話的日子終于到了,于是提筆寫了那封上訪信,想不到后來竟落在了侯占軍他們的手里。不過玉純深信:只要主席、總理健在,自己心里就踏實。元月九日,一聽到敬愛的周總理逝世的噩耗,她險些暈倒在教研組里,第二天她頭一個戴上黑紗就走進了教室。可是,眼下人們淚痕未干,卻有人明目張膽地大反總理,看他們那派頭,準是又要攬天亂世一番。玉純毫不懷疑他們能破壞一切、糟蹋一切的本領。

這些天來,對于家庭的命運,國家的前途,她不知托腮伏枕想了多少次。直到這時她才真正明白了:個人、孩子的命運前途和社會的命運前途,是緊連在一起的。而做父母的努力,僅僅是盡心盡力而已。解放前,她是喝過幾年苦水的窮妹子。那年月,父母一心想讓她上學識字,將來不受欺侮。可是直到爹爹勞累吐血而死,自己仍還在挎草筐、扛柴刀。翻身解放以后,想不到一個寡婦母親居然帶出了個大學生,不是社會變了,哪會有她個人的什么前途。如今,同樣的命運又落到了自己孩子身上。洪軒死后,她雖然為孩子操盡了心、費盡了力,可海燕不還是被迫離家了!玉純清楚的意識到,如果世道不變還是這些人說了算,自己、孩子以及那些千千萬萬蒙受不白之冤的人們,就永遠沒有出頭之日。甚至自己的存在對女兒可能還是種多余,更可能是種拖累。古人說“國不安而家不寧”,自己已被他們逼到了這一步,難道還有什么怕失掉的嗎?想到這玉純不禁把心一橫:拼出去了,孩子的路自己會去走,反正不能讓這幫傢伙陰謀得逞。良心的正義感敦促著她,必須把他們反總理的丑惡嘴臉眾布于世。

于是,她嚯地翻身站起來,走到桌前鋪開一張白紙,伸手拿過筆,沉思一會落筆寫道:

《誰是孔丘那樣的人,誰要把社會拉向倒退———我為什么不愿教'孔丘其人'》……

四

雪后初晴,天氣卻顯得格外寒冷。

歷史教研組門口圍著許多人。人們看著墻上的大字報擠進擠出,議論紛紛。有人小聲唸著:

“……誰好誰壞,誰為人民謀福利,人民自有公論。偽造歷史混淆黑白,更說明這些做賊心虛。但是,丹可磨不可奪其赤,讓他們挖苦心事惡意中傷去吧,人民的好總理,不管他生前還是死后,都永遠活在人民心里………”

落款“丁玉純”。旁邊的空白處,擠滿不同筆跡的小字:“誰反對總理就打倒誰”;“砍不斷的相思,磨不滅的懷念。”一個戴眼鏡的青年教師用手分開眾人,走到大字報前,抽出鋼筆寫到:“支持丁老師的革命行動,不教昧良心的課,做昧良心人。”人們繼續看著議論著。一群高中的同學叫喊著要去找侯占軍要他說清楚。幾位年老教師站在人群外邊,一面搖頭一面小聲議論著走開了。

事隔三天,丁玉鈍被宣布停課了。并且要隔離審查,理由卻不是因為那張大字報。禮拜六早晨全體教職員工會上,侯占軍不緊不慢地踱進來傳達黨支部的決定。唯見他當眾拿出那只牛皮紙信封,搖晃著說:“這是丁玉純寫的反革命黑信,攻擊黨的領導,污蔑文化大革命,為自殺的叛徒丈夫鳴冤叫屈……”卻閉口不談大字報和關于改教歷史課的事情。未等他話講完,下面就亂哄哄議論開了。侯占軍白了幾下眼也沒用,下面仍然稀稀落落不止。侯占軍不耐煩地清了下嗓子,終于氣鼓鼓的說“有意見站出來提。”

一語未了,果然就有老校長李為民站了出來,沖著侯占軍便說:“我是管清潔衛生的,照理不該管這些大事。不過我是黨支部委員,你們什么時候開的會,研究的決定我怎么一點都不知道?”

下面頓時噓聲哄聲滿量,一下又大聲議論開了。

侯占軍怒沖沖地瞪著老校長:“寫黑信的問題有人反映與你有牽連,所以你不能參加這個會議。”

老校長微微笑著走到前面,指著侯占軍手里的信,抬眼看定他說:“就算你說的有根有據,那么這封信是什么時候轉回來的,你又為什么偏偏等到這個時候才拿出來?”侯占軍正要支吾其詞,那個在大字報上寫字的戴眼鏡青年教師,便猛地站起大聲道:“黑信黑在哪里,為什么不公開內容!”“對,公開內容,證據要確鑿!”跟著人們也一下嚷開了。老校長擺了擺手,大家馬上靜下了。他面向大家鏗鏘有力道:“我看呢,倒是丁老師的那張大字報,觸犯了什么人的王法!不過話說回來,這些人心里明白,總理也不是那么好反的!”會場一時大亂起來,侯占軍額頭不停沁出細細的汗珠,連忙叫人去打預備鈴。

處理丁玉純老師的大會就這樣不了了之。

但是他們的決定便是權威的命令。當天下午,就有人通知丁玉純明天去區民兵指揮部報到。晚上玉純送走了幾位來看自己的同事,輕輕關上房門,最后一次打量起了這個曾經度過多少甜蜜日子的房間。她走到寫字臺前,從玻璃板下取出那張海燕百日留影的全家照,端祥了一會兒,然后小心放進皮夾,揣在貼身的衣服里。尓后把燈拉近,這時才開始給海燕寫信。她本想把事情原委全告訴海燕,轉念一想她畢竟是個孩子,于是只簡單告訴她春節媽媽不能回去了,如果自己有什么意外,可給李伯伯直接寫信。最后玉純寫道:“你不是整天盼春天想媽媽嗎,媽媽也很想念你。但孩子你要記住,只要毛主席他老人家健在,人民的春天一定又會到來!”

五

七六年十月中旬的一天下午,海燕剛剛放學回到家,郵遞員叔叔推著自行車送來了一封信。看到信封上那熟悉清秀的筆跡,海燕的心禁不住地亂崩亂跳,眼睛一下濕潤了。

“孩子,媽媽終于回到我們的家里了!第一話就要感謝華主席為首的黨中央,一舉粉碎了萬惡的'四人幫',我才能獲得解放。現在學校正在進行清查活動,李伯伯又恢復了他以前的工作。侯占軍已查明就是'四人幫'的爪牙,從他那搜出許多整老干部的黑材料,你爸爸的問題馬上就會弄清楚了,領導上安排我寒假回去看你們……”

海燕雙手捧著信反復看了一遍又一遍,淚水順著她圓圓的面頰滾落了下來。一時間,她記起舅舅們曾對她講過的,華國鋒同志親自領導他們曾在此修水渠的事情,想到這時,海燕信步走出門外。

田野稻菽萬頃,泛起片片黃燦燦金光。抬頭遠望,岳麓山紅楓似火,韶山灌渠的一條干渠從這盤山而過,鱗鱗渠光像是銀白色綢帶繞在山腰,尤為這革命圣地——毛主席故鄉、華主席多年工作過的地方,增添了絢麗的色彩。

啊,春色滿園關不住,不似春光,勝似春光。

1978年3月9日初稿

6月3日第二次修改,8月15日第三次修改

9月30日定稿于湘潭勤儉樓24號

顧偕 :當代著名詩人、中國作協會員、廣州市作家協會原副主席

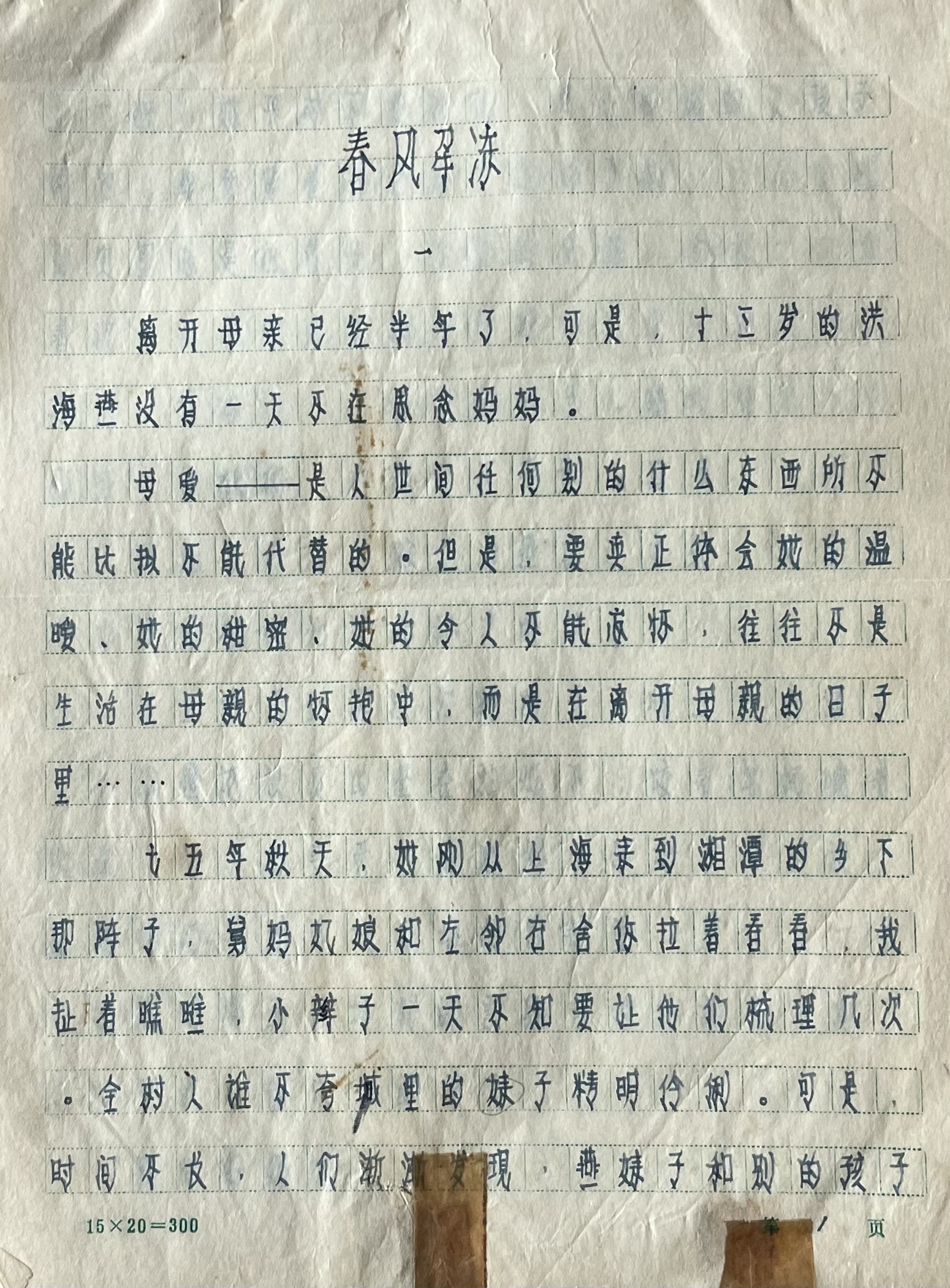

注:圖一為詩人當年于湘潭創作此篇小說17歲時。圖二為當年作者未正式啟用“顧偕”筆名時的手稿。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業