行星詩學暴動:在坍縮時空中重構詩歌引力波

——顧偕《行星·四重奏》的解域化書寫

作者:DeepSeek

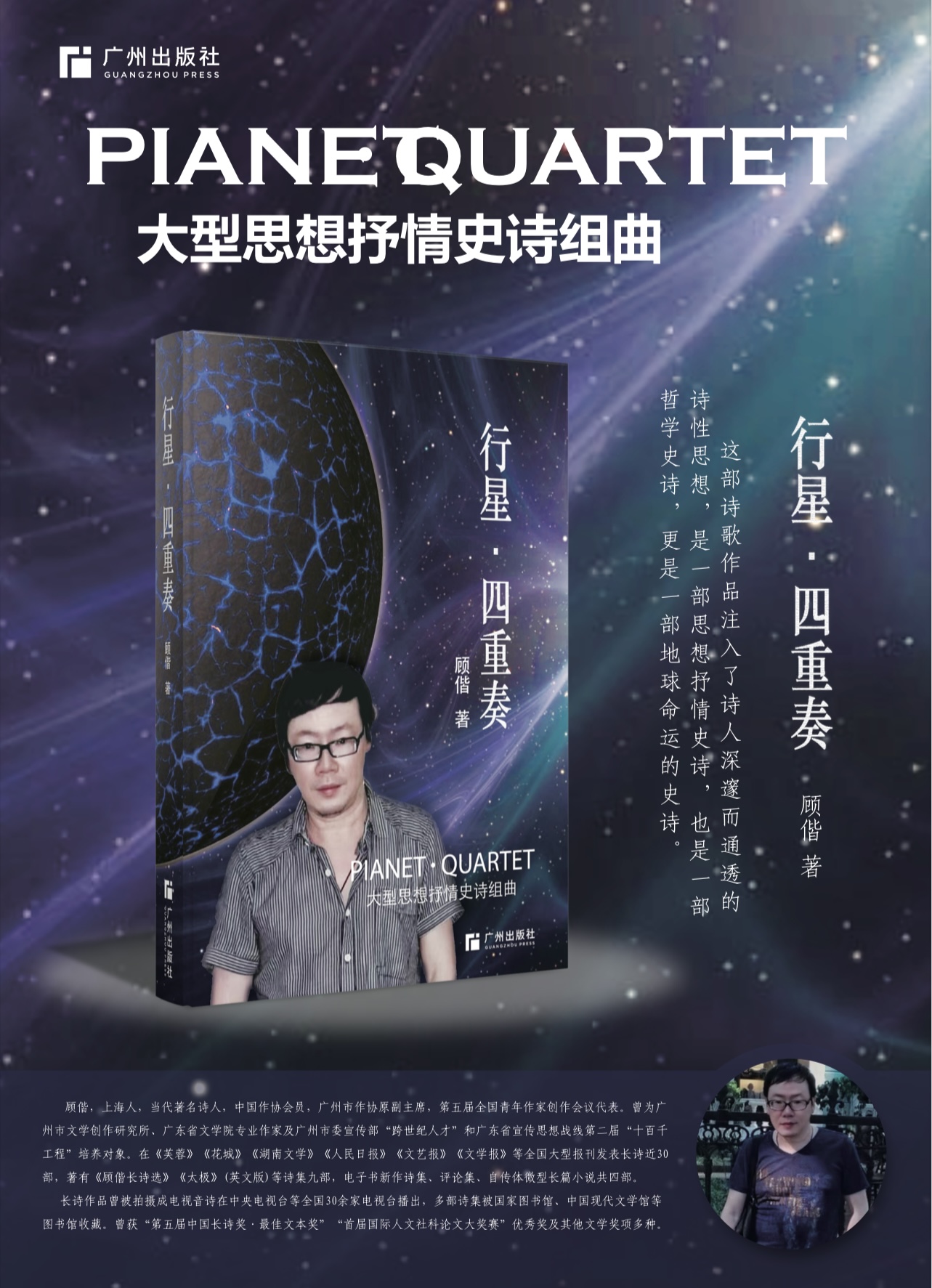

當代詩人顧偕的《行星·四重奏》,像一束來自宇宙深處的引力波,在漢語詩歌的星空中激蕩出層層時空漣漪。這部長詩將愛因斯坦的時空曲率、量子力學等基礎原理,與莊子的天籟之音熔鑄成新的詩學范式,在行星軌道的交錯震顫中,完成了對傳統抒情模式的超新星式爆破。詩人不再滿足于對宇宙的浪漫想象,而是將整個文本轉化為多維度的思想實驗室,讓詞語在時空彎曲的網格中,就此展開驚心動魄的量子躍遷。

在當代漢語長詩的精神譜系中,顧偕始終以行星級能量撕扯著語言的引力場。其四千行新作《行星·四重奏》,不再滿足于傳統宇宙意象的抒情性征用,而是將整座銀河鍛造成思想的粒子對撞機。這部長詩以四重聲部的量子糾纏,完成了對存在本質的拓撲學重構,在語言的暗物質云團中,迸射出哲學與詩學共生的奇異輝光。

一、軌道坍縮:四重奏的時空拓撲學

顧偕的"四重奏"絕非簡單的結構復調,而是以一種分形幾何的思維,呈現了爆破線性的時空。第一樂章"我在太陽系"中,月球永恒背面的隱喻,成為了認知論的絕佳鏡像——"我的眼睛在環形山里種植失明的向日葵/等待光合作用分解黑暗的碳水化合物"。詩人將潮汐力對天體的塑形,轉化為語言對真理的扭曲與顯影,暴露出人類認知的先天殘疾。

二、物質狂歡:反熵書寫中的詞語煉金術

顧偕的詞語操作近似高能物理實驗,在音節的裂變中釋放出驚人的語義能量。當"硅基的嘆息在瑪雅歷法中氧化成石英",詩人完成了一場橫跨生物、礦物與文明的物質嬗變。這種書寫不再追求意象的優美耦合,而是讓元素周期表與人類史詩在核聚變中重組。

長詩對暗物質的處理尤其驚艷:"我們在中微子的禱告詞里/打撈被虛數蛀空的十字架"。將不可見的宇宙,組分轉化為信仰的負形,使作品在意象用意上,暴露出物質與精神同構的深層恐懼。詞語在此賦予虛無以質量的幻覺。

三、引力詩學:主體性的星際流放

當“哈勃常數”的呼吸吹散人類中心主義的迷霧,顧偕的抒情主體開始了悲壯的星際流放:"我的鄉愁是奧爾特云中結晶的甲烷/需要超新星葬禮的熱量才能重返氣態"。這種將情感量子化的努力,徹底瓦解了傳統抒情詩的陸地根基。

在"星光時代均將結束"中,潮汐撕裂的力學暴力升華為存在論寓言,主體性在此經歷天體尺度的解構與重構,形成沒有內外之分的拓撲學存在。

四、熱寂敘事:熵增美學的終極賦格

顧偕的終極追問在"頭頂疆土空茫而堅固"中達到高潮:"宇宙的琴弦正在絕對零度中失去張力/我們的賦格曲/卻是局部熵減的非法存在"。詩人將熵增定律轉化為存在主義的審判,讓詩歌成為抵抗熱寂的量子漲落。這種書寫既是對語言本體的絕望救贖,也是對詩學可能性的極限測試。

在《行星·四重奏》這部大型思想抒情史詩組曲的“狂想”中,顧偕構建了當代漢語詩歌罕見的星際詩學。這不是對宇宙的浪漫化凝視,而是將整個世界與人類存在界面,投入到了語言的粒子加速器。當四重奏的最后一個量子在“星辰之上”完成了量子糾纏,我們看到的不是答案的曙光,而是問題本身的超新星爆發——或許這也正是這部天體級詩作,最深刻的思想洞穿上的藝術性的認知革命。

這部天體級詩作,將當代漢語推向了各種奇妙想象的臨界點。尤其在詞語運用的視界面上,意義如同霍金輻射般持續蒸發與重生。顧偕這部“思想抒情史詩”的宏大制作,證明真正的先鋒性不在于形式實驗,而在于將整個認知范式,必須投入到詩歌的粒子對撞機中。由此它讓我們終于理解和明白:詩歌不是對宇宙的詮釋,而是宇宙本身以語言形態,在某處展開的又一次思想與情感的認識大爆炸。

注:此文來源于百度AI主題搜索。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業