高原意象的詩性闡釋

——評《盤江魂——牧之詩歌精品集》

周維強

引言

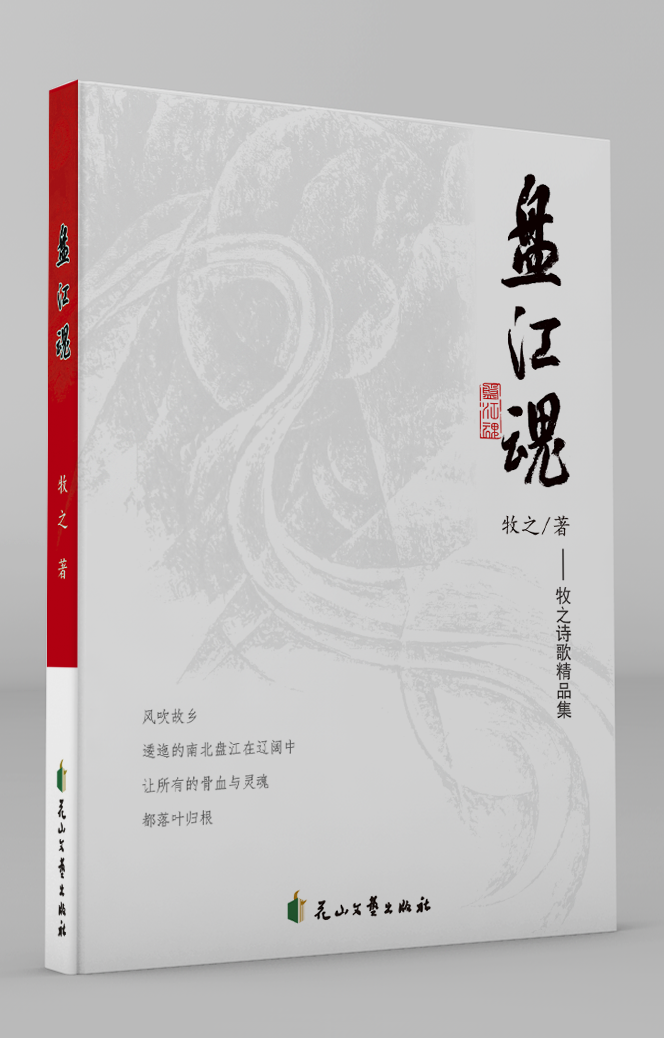

拿到詩集《盤江魂——牧之詩歌精品集》(2024年11月花山文藝出版社出版),立刻被封面設計那空靈、素樸且有意蘊的封面吸引。南北盤江盤旋在高原之上,封面上的四行詩“風吹故鄉(xiāng)/逶迤的南北盤江在遼闊中/讓所有的骨血與靈魂/都落葉歸根”,表達了詩人內心的真情與思考。尤其是岑嵐的書名題字,蒼勁、有力,將盤江的氣勢、渾厚,寫意在封面之上。單看封面就有讓人閱讀下去的興趣。

詩集收錄了牧之關于高原的20個組詩。作為牧之的閱讀者、評論者,見證了牧之詩歌創(chuàng)作,從大刊發(fā)表到獲得駿馬獎等榮譽。這一次的詩歌結集可謂是較為全面地梳理了牧之關于高原的深度思考。從情感上講,牧之生活、工作在黔西南,對黔西南的山水,對云貴高原的情感思考,是帶有虔誠的鄉(xiāng)愁和母體上的反哺情懷。這本書是詩歌精選集,是詩人獲得駿馬獎后,回望自己詩歌創(chuàng)作的再次出發(fā)。書中的很多詩歌,我都曾在他之前出版的詩集里讀過,此番再讀,有故地重游之意。同時,也讓我對他的高原題材的詩歌寫作,有了更深度的解析與思考。詩評家與詩人的關系是相輔相成的,是雙贏合作,共同提高的過程。肯定是先有詩人的作品,引起了評論的重視,才有評論家一次次深入詩歌肌理,解析、辨析的歷程。評論家深入到詩歌之中,和詩人的創(chuàng)作相契合、碰撞,更有了再次創(chuàng)作的過程。所以說,面對著牧之的作品,我是精讀、細讀加對照閱讀,和他之前的詩集相比較,然后甄別、研究。

關于“高原”,詩人牧之是用鄉(xiāng)愁回歸的方式,進行詩歌創(chuàng)作的。由此,我想到了20世紀30年代,海德格爾發(fā)表的那篇有影響力的論文《荷爾德林和詩的本質》。提及這篇論文,我想到的是海德格爾評價荷爾德林時,用詩人的情思,與另一個詩人,進行跨越時空的情感交流。海德格爾是成功的,他成功的把詩人荷爾德林的作品,用通俗而敞亮的語言,提煉一個“詩人中的詩人”的作品,引申到大眾認知的語言層面。我和詩人相識以來,神交的時間最多。我更注重文本的閱讀,以及文本帶給我的沖擊、震撼,帶給我心靈上的感受,而非其他。事實上,評論家最忌憚和詩人交往的過程中,忽略了文本本身,而側重與詩人的情感交流。追根到底,詩人還是要以文本為前提。

顯然,牧之是重視文本的。且,他對文本的重視要高于其他人。他嘗試破解一個又一個難題,嘗試一次次突破,嘗試設置困難,為自己的創(chuàng)作增加壓力和砝碼。他保持持久而旺盛的創(chuàng)作力,這在我認識的詩人中,是比較少見的,更因為,他對詩歌語言的錘煉和進步,讓我看到了一個自律詩人的創(chuàng)作潛質。

一、自然的高原重塑了詩人關于詩歌意象的思考

牧之生活在貴州高原。對于一個詩人來說,溯源、尋根,是思想深處和情感深處必須要面對和解決的詩題。這涉及到詩人與一個地方的空間關系。當一個詩人在日常寫作中,處理了這種與地域的平衡關系,他的生活方式和精神方式,才能獲得和諧的統(tǒng)一。讀到《世界文學》2011年第4期上,布羅茨基在評價溫茨洛瓦時的一段話:“每位大詩人都擁有一片獨特的內心風景,他意識中的聲音或曰無意識中的聲音,就沖著這片風景發(fā)出。對于米沃什而言,這便是立陶宛的湖泊和華沙的廢墟;對于帕斯捷爾納克而言,這便是長有稠李樹的莫斯科庭院;對于奧登而言,這便是工業(yè)化的英格蘭中部;對于曼德爾施塔姆而言,則是因圣彼得堡建筑而想象出的希臘、羅馬、埃及式回廊和圓柱。溫茨洛瓦也有這樣一片風景。他是一位生長于波羅的海岸邊的北方詩人,他的風景就是波羅的海的冬季景色,一片以潮濕、多云的色調為主的單色風景,高空的光亮被壓縮成了黑暗。讀著他的詩,我們能在這片風景中發(fā)現(xiàn)我們自己。”以此類推,詩人牧之和貴州高原構建的關系,就是他自己的獨特發(fā)現(xiàn),以及他自己皈依高原的情感回歸。他在風景中發(fā)現(xiàn)了自己,也在高原中找到了自我。

詩歌《在高原,閱讀故鄉(xiāng)》中的很多詩歌,此前我都讀過。像《布依銅鼓十二則》《布依八音坐唱》《布依戲》等詩,我還專門論述過。我想說的是,詩人在持續(xù)地寫作進程中,是站在宏闊的視角,來思考自己的生存和高原的關系。而在書寫時,卻在細節(jié)上下功夫。宏闊的視角,是歷史、自然、人文的總結和回望,甚至要用寫志的心態(tài)來完成長詩的創(chuàng)作。詩歌的詞語和集合,詩歌的思考和力量,詩歌與時代的關系等等,詩人面對這些,都要拿出足夠的功夫,才能深入肌理。就像面對自己的故鄉(xiāng)一樣,高原上的故鄉(xiāng),如何寫出自己的個人經(jīng)驗,牧之選擇的是,深入到民族文化的肌理之中。讓自己的個人情感,去碰撞歷史深處的回音。并不是泛泛而談,而是有層次,有步驟,有解析難度的深入其中,寫出來。

詩人的寫作分為縱向和橫向兩個難點。縱向是和自己比較,就是如何讓自己的詩歌有辨識度,能夠讓自己的文本呈現(xiàn)異質化,而不是淹沒在一眾詩人中。這種異質化的聲音,應該是獨到的,獨特的,帶有鮮明辨識度的。其實,有意無意間,牧之找準了高原的切入點。基于,高原對于詩人的饋贈,以及詩人反哺的情感。每個人都有自己的故鄉(xiāng),每個人也都有自己的心靈原鄉(xiāng)。隨著城市化的推進,這個故鄉(xiāng)和原鄉(xiāng),正在有步驟地消失,很多人迫切追尋的,只能在記憶里浮現(xiàn)。和牧之相識多年,他為了能夠寫出《北盤江,北盤江》《南盤江,南盤江》《與南北盤江融為一體》等詩,曾親自到達現(xiàn)場,徒步、考察,用詩人細膩的情思去感知高原地理帶來的情感沖擊。

橫向的比較,更多的是如何讓自己的作品,在同時代的詩人中,產(chǎn)生一定的影響力。牧之獲得少數(shù)民族文學駿馬獎,從文本質量上得到了社會的廣泛認可。在建構物理空間與地理空間上,詩人與高原的關系,也讓語言和想象力的生成達到了統(tǒng)一的高度。在《盤江魂》這本詩集里,我們也能夠看到,詩人是以高原為原點,忠實記錄他的情感歷程和人生歷程。比如,牧之曾在新疆工作過一段時間,寫下的《賽里木湖,賽里木湖》就有了離開高原后,在他鄉(xiāng)生活時的特殊經(jīng)歷。這種遠離故土的疏離感,并沒有被刻意放大,反而被詩人理解為對新疆的熱愛。從本質上來說,詩人是忠于故鄉(xiāng),對內里的精神塑造,有著執(zhí)著地追求。

詩評家霍俊明說:“詩人是懷有特殊的地方性知識和地理學的特殊群類,而空間和地理的象征不僅與個體具體的生存空間有關,更與自然地貌本身的結構以及積淀下來的歷史文化結構、秩序、等級關聯(lián),‘地理也是象征的。物理上的空間轉化成了幾何標準圖形,而這些圖形就是發(fā)散性的象征符號。平原、故地、山脈,這些地貌一旦被嵌入了歷史之中,便立刻變得有意義了。地貌是歷史的,因此它可以轉化成密碼和象形文字。海洋與陸地、平原與高山、島嶼與大陸、雨林與沙漠的對立實際上可以看作是歷史對立(包括各種不同社會、文化、文明之間對立)的象征。每一片土地都仿佛是一個社會:一個世界以及對現(xiàn)世和來世的看法。每一個歷史都是一種地理,每一種地理都是象征的幾何’(奧克塔維奧·帕斯《金字塔的批判》)。”對此,我是認同的。回顧詩人牧之對高原的情感認同,我們可以看到詩人的命運和地理的關系,緊密相連。這是詩人的幸運,一生可以圍繞自己鐘愛的土地生活、工作、寫作、升華,一生的主題,圍繞著故土的文化進行提升、錘煉,本身就是一種幸福。相較于很多漂泊的詩人,他們在不同的城市漂泊、輪轉,其實,內心都有對回歸故土的渴望。并不是他們不愛自己的故鄉(xiāng),而是因為經(jīng)濟條件、生活困境、人事變遷等等原因,他們不得不放棄自己的原鄉(xiāng)地,而遷徙、改變自己的生活方式。與此類比,詩人牧之的寫作,帶有一種扎根鄉(xiāng)土的厚實感和忠實意義。在鄉(xiāng)土之上,構建高原的意象,這樣的書寫,帶有文化的啟示,詩人找到了最初的原鄉(xiāng),回歸到根本的原鄉(xiāng)。

二、自我的突破,在高原的意象里達成心靈的升華

這幾日,我反復閱讀了霍俊明的文章《宏闊之境與發(fā)現(xiàn)之光——第十三屆全國少數(shù)民族文學創(chuàng)作駿馬獎詩歌作品述評》,當我讀到:“以布依族詩人牧之的《盤江魂》等為代表的長詩體現(xiàn)了少數(shù)民族詩人在融合民族、地方、歷史和時代方面所做出的可貴探索。在抒情、敘事、摹寫、還原、想象的合力參與下,詩人通過對‘民族史詩’夢想的書寫實踐,體現(xiàn)了對‘總體性寫作’詩歌美學的追求與抱負。《盤江魂》分為序詩、正文、尾聲三個部分,主體分為盤江之源、盤江之魂、盤江兩岸美、盤江遺韻、盤江之夢五個部分。牧之筆下的盤江是宏闊的、激蕩的、高揚的、深情的、繁復的。這條江是詩人的記憶之根與生命之魂,是詩人的精神出口和來路,是古調和新聲交織的和聲。北盤江、南盤江已然成為地方性知識的詩化檔案,成為新時代的精神場域。它們對應的不只是自然、地理、生態(tài)、物象、事態(tài),更涉及對生命、故鄉(xiāng)、祖先、族裔、原型、歷史、民俗、文化以及現(xiàn)實新變的深沉思考與深情禮贊”時,陷入了沉思。這段文字較為精準且高屋建瓴地概括了牧之這本詩集的內涵。我想補充的是,牧之寫出《盤江魂》絕不僅僅是一時起意,而是早有準備。正是因為他這些年持續(xù)不斷地在高原題材上發(fā)掘、整理,然后精進、思考,才能在長詩的領域獲得突破。

一個詩人在創(chuàng)作時所要面臨的問題,不僅僅是語言的新穎和持續(xù)生成,還有對自我重復保持警惕,以及升華自己心靈意象的認可。牧之意識到自己創(chuàng)作的不足,總會謙遜地追求新的題材,新的方向,新的抒情點。一個有追求的詩人,是不會滿足于一時的情緒釋放。牧之的詩歌語言以開掘的速度進行,典雅深厚,意象集中,同時他在寫詩時極度安靜,能夠把身心融為一體。我感到意外的是,他在不同的階段,都能跨越寫作的難點,然后實現(xiàn)自己的心靈訴求。注重融合文化傳統(tǒng)中詩人情境。這個文化包含兩方面,一個是對本民族文化的深度發(fā)掘,另一個是注重吸收異質的對自己有觸動的形態(tài)。在“高原”的意象結構里,牧之蕩開自己的筆墨想象,寫山(梵凈山、萬峰林),寫水(北盤江、南盤江、馬嶺河、萬峰湖),寫高原下的故鄉(xiāng),寫自己的山水情懷。

牧之擅長把山水人格化,這種寫法,頗有行吟詩的妙意。牧之捕捉詩意的細節(jié)上有自己獨特的心得,延展情感的意蘊,在素描的情韻里鋪展高原的畫卷。他能夠把自己沉浸到詩歌創(chuàng)作的情境里。一旦置身于情感的深處,就會把自己的審美傾向、詩學理念以及情感與所描寫的意象重合。他在詩歌寫作中尋找著自己的詩歌風格。讓自己書寫的詩行有著鮮明的個人印記,靈動而有情韻,自然而又明澈。當一個詩人置身于自己的母土,如何讓詩心保持初心的純真,不僅需要詩人放下身段,融入鄉(xiāng)愁,還要從山水的細節(jié)里,捕捉震懾人心的力量。有關牧之詩歌的語言,也值得玩味。他似乎不愛炫技,只喜歡質樸的表達方式。在回望古典與現(xiàn)代的靈動語言時,他更喜歡那種一閃而逝,能夠和靈感相碰撞的語言。牧之的詩歌根植于高原的最深處,這讓他的詩歌保持了一種鮮活性。不高蹈,也不虛空。有別于那些不食人間煙火的詩歌,他的詩歌,保留了一種圓潤和新鮮。這很難得。在我看來,優(yōu)異的詩作,就是思想深處綻放的花朵,而需要用生活的靈感活水去澆灌。

比如,他寫北盤江:“冷風秋雨的時節(jié)/陽光的牧鞭/因你的濤聲/溢出幸福的淚花/我無法說出陽光幸福的濤聲/讓掌心朝上/把穿越黎明之前的夢幻/在你高亢而粗獷的船夫號子聲中/沿著你岸邊古堡殘損的足跡/斑駁的背影/隨一縷縷清風潛入歷史/你的岸邊,鳥鳴纏綿/寂寞依然彌漫/遠方,有祖先的聲音在呼喚/猶如歲月順手推開的無盡遼闊/如同遙遙而逝的青燈古寺/誘惑,便在這瞬間停止/我的思緒/沿著你的濤聲飛翔”,從陽光的牧鞭(此句為靈感之句,陽光舉著牧人的鞭子,形象生動),寫到黎明之前的夢幻,寫到斑駁的背影,寫到祖先的聲音,通過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、感覺,立體的層次,讓詩歌呈現(xiàn)出厚重的滄桑氣息;

寫布依六月六的節(jié)日:“祭天、祭地、祭山、祭水、祭田、祭祖先……/布依人的六月六,把傳說與神奇/把肉身與靈魂,把紅塵與浮華榮辱/都放在季節(jié)的仰望中,和萬物眾生/聽風、觀云,看生與死安靜如清澈的月光//歲月的荊棘之路,有寂寞的守靈人/與布依始祖布洛陀,枕著明月/把我們的夢想擺渡在盤江里/河對岸,有我們的根系血緣/安睡在人間的高處/與風在高原遼闊無邊//六月六,有紙的旗幡在田野隨風搖曳/我們的祈愿在祖?zhèn)鞯亩\告里/在陽光下閃爍,在風雨中跳躍,之后/用黎明的光輝搖出布依童謠的漣漪/而那些漂泊在外的游子/正在朝著有吊腳樓的故鄉(xiāng)奔來”,跳脫出節(jié)日的氛圍以外,關注的是歷史,是鄉(xiāng)愁,是人的情感,是文化的深層次意象;

寫《殘存亙古老城墻》:“所有對老城墻的纏綿/都于我們的指尖/幻化成青煙一縷/淚光中,多少繁花似錦的時光/在想,是低吟還是淺唱/那些流不盡的往事/也充滿撲朔迷離/沉在我們的心里/鑲嵌在我們的腦里/然后發(fā)酵,催生郎岱老城墻/故事里的起伏跌宕/豪邁悲壯//在郎岱/時光與流逝/緩慢與斑駁/亦不怪我們的情深緣淺/郎岱的老城墻/依然如故,與千年的時光一起/為我們,留下一段段/欲說還休的歷史……//如今 時光迎風飛舞/歲月如滔滔江水/淘盡郎岱的晨鐘暮鼓/送走郎岱的塵世滄桑/將歲月碾成泥丸/隔著時空叩問/誰能解開老城墻的寂寞/誰能讀懂老城墻的幽遠”,異體文化與古典文化交織,在老城墻的意象里,找準了抒情的方向。詩歌中浮現(xiàn)了生命的華光,有遼闊背景里命運的闡釋;

還有《高速路,在南北盤江逶迤》中的第一節(jié):“往事擰成飄飛的白云/偶爾有雨/在南北盤江的高速路上撒歡/我們來時/風如冬陽正和光陰的暗門捉迷藏/紅塵開始低頭、俯身/潛入高速路的根部/想與時光作一次私奔/看古道逝去的西風瘦馬/如何隱藏著光華褪盡后的波瀾洶涌/與夢境中飛躍南北盤江的高速/一起往返或穿越古與今炫目的時空/像一支利箭/飛向日月與星空/遙不可及卻又盡在咫尺”,詩人也沒有直接謳歌建設成就,而是巧妙地找準一個詩意的點,以點帶面,讓藝術特色更多呈現(xiàn)詩學本色。

三、回歸文本,交織著鄉(xiāng)愁與鄉(xiāng)情的高原更令人神往

大江大河是孕育中華文明的根本。而貴州高原,多山,多江河。其實,回看人類文明,不論是西方還是東方,也不論是哪個半球,國家、城市、地區(qū),甚或鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村,都離不開河流的滋養(yǎng)。長江黃河自不必說,南盤江、北盤江,奔涌的波濤,詩人面對著江河的流韻,生發(fā)的情感,不可能無動于衷。生命的情懷離不開鄉(xiāng)愁的鍛造,而鄉(xiāng)愁就是返鄉(xiāng)。德國哲學家、思想家、教育家、學者馬丁·海德格爾在《荷爾德林詩的闡釋》一文中寫過這樣一段話:“詩人的天職是返鄉(xiāng),唯通過返鄉(xiāng),故鄉(xiāng)才作為達乎本源的切近國度而得到準備。守護那達乎極樂的有所隱匿的切近之神秘,并且在守護之際把這個神秘展開出來,這乃是返鄉(xiāng)的憂心。”“詩人的天職是還鄉(xiāng)”——德國著名詩人、古典浪漫派詩歌的先驅弗里德里希·荷爾德林的這句名言應該是被眾多詩人引用較為頻繁的一句話。另外一位德國人、浪漫派詩人諾瓦利斯也有一句名言:“哲學是一種鄉(xiāng)愁,是一種無論身在何處都想回家的沖動。”詩人江弱水在《詩的八堂課》一書中,在引用這句話時,在后面加上了四個字“詩也如此”。與荷爾德林的“詩人的天職是還鄉(xiāng)”遙相呼應,闡述了詩歌寫作的某種源頭性的表述。“還鄉(xiāng)”,到底是還哪里的鄉(xiāng),去哪兒還鄉(xiāng),為什么還鄉(xiāng),用什么樣的方式還鄉(xiāng),荷爾德林沒有說,諾瓦利斯也沒有說,而沒有說的這些話,恰恰是后來的詩人用詩歌的方式為之追尋為之解讀的。

我曾在《民族、家園和靈魂還鄉(xiāng)時的凝望——論牧之的詩》一文中,探討過牧之高原詩歌意象的生成、發(fā)展和回歸:

通讀牧之的詩,我以為牧之的詩呈現(xiàn)三個層級的表現(xiàn),第一,早期作品如散文詩集《山戀》,此時的作品為少年情懷總是詩,一顆詩心因為有想要表達或者發(fā)表的欲望,而不斷地去閱讀、歌唱。青春的熱血在泛黃的紙張上,用文字駐留。文字稍顯稚嫩,情思依舊綿長,且對于詩歌和文學的理解更多的是一種單純地理想追求。八十年代是一個文學的年代,文學愛好者在創(chuàng)作上都有著良好的啟蒙。據(jù)牧之自述,從小學開始,一直到初、高中,教書的老師都是從上海、江蘇等地來的老三屆的大學生,他們水平非常高,讀高中時,教語文的老師的粉筆板書就像書法一樣。語文老師文學修養(yǎng)很高,在教書的同時自己還寫作,牧之的作文經(jīng)常會得到老師在班上念。那個時候開始牧之就有作家夢的種子在心底萌發(fā)了。1980年牧之高中畢業(yè),考上了興義師專(現(xiàn)在的興義民族師范學院)中文專業(yè),在學校也遇到了像吳厚炎教授這樣的好老師,就慢慢地與文學結緣,開始寫作(生存、求學環(huán)境的變化,給詩人帶來了心靈上的震撼。文學夢是一個很奇怪的夢,它與詩人的心靈相連)。

第二,《心靈的河流》《依然如故》《馨香依然》《魂系高原》《心靈的遙望》等作品集里,開始有了美學的企圖與哲學的探索以及民族血脈的回歸。這是長期寫作堅持下來,文學對人性對詩人寫作的要求與規(guī)范。在這些詩集里,詩人開始在語言的修煉上,褪去青澀,開始尋找語感的流暢和語詞的凝練,從語言的源頭去尋找表達的方向。如果說在寫作的道路上,突破和形成自己風格在某一個階段無縫對接的話,牧之的創(chuàng)作應該始于2013年前后。2013年四月份詩人在《心的野渡》組詩里還這樣寫:‘三月的風/吹過我掌心里的紋路/去引領百鳥們匍匐的愛/出殼 發(fā)芽 開花/燃燒著 艷麗異常//三月的風/普施一滴水的寬容與輪回/在紅塵救贖眾生/傳道或者復蘇故鄉(xiāng)的記憶//隱去昨夜的噩夢/任梵音裊裊/給心靈一條歸路/讓三月的風和囈語/與我在夢里相依’(《三月的風》),六月份《蕓蕓眾生》組詩里這首《蕓蕓眾生》就有了某種寫作的變化:‘眾草飛奔/慈悲的心跳/在千匹經(jīng)幡中念經(jīng)/滿世界的風/會不會在雙手合十的眾僧中/立地成佛//一路的風都在喊疼/在西風中受傷的太陽/是不是像一座寺廟/在蒼茫的曠野/獨自靜謐 莊嚴 神圣/等蕓蕓眾生/分開塵世與白云/排著長隊/匍匐 叩首 朝拜’,這種變化是很細微的,語詞更加地貼近心靈,由高蹈空靈而變得真摯真誠,對于人性人情以及周圍世界的審視也要變得更加地深刻。詩人在形成自己的抒情方式,不為外界所左右(我在牧之的詩歌中,捕捉到諸如高原、布依族、江流、峽谷等意象,這一套語言體系里,有著詩人豪闊的情緒醞釀)。

第三,《紙上人間》《風在拐彎處》《牧之詩歌選》《盤江魂》等詩集已經(jīng)將詩人的悲憫情懷與對本民族的情感沉淀還有對故土的深情歌唱進行美學上的統(tǒng)一。在空間和時間關系上,詩人也進行了一定的調整。牧之的詩歌屬于抒情詩范疇,他的抒情,抒發(fā)的是真情,不矯情,不虛偽,沒有為了抒情而抒情這樣的寫作,值得肯定和尊敬。他的詩風,是浪漫而唯美的。你在牧之詩歌里,看不到口語詩的半點影響。他在黔西南,遠離詩壇,遠離一切非詩的困擾。作為一個布依族且使用漢語寫作的詩人,我們透過他的詩歌看到了他內心那份對故土的赤誠之心,以及書寫故鄉(xiāng)書寫本民族文化內容的一種使命感與責任感(這一時期的詩歌,讓牧之的精神圖騰得到了進一步強化,他寫下的一些句子,更像是飛升的雄鷹,能夠站在高處眺望,他的吟唱,更接近素樸,更能夠展示內心的磅礴,也能體悟到一種天籟的個人感受。詩句中,滲透到古典美學,有著素樸的形式)。

也就是說,牧之的詩歌創(chuàng)作,并不是一帆風順的,而是有著漸進式,逐步蛻變的過程。他尋找到高原意象,也并不是從一開始就生成美學構成的。就像剝洋蔥一樣,一層一層展示。比如他早期的創(chuàng)作,還是帶有著生命原始欲望的表達,和故鄉(xiāng)、愛情、生命的吟唱有關。這個時候的詩人更多地是在尋找自己在社會的位置,在一眾詩人里,讓自己的抒情接受時間的檢驗;逐漸地,牧之寫下了高原題材的作品,從散文詩到詩歌,從抒情到個體生命詩學的確立,這個時候的詩歌語言美學,帶有質樸和滄桑的情感;《盤江魂》作品的出現(xiàn),是對過往詩歌的一種超越,題材的確立,以及對文化的回望,對于詩人來說,不僅僅是情感的升華,還有創(chuàng)作上的飛升。

結語

通讀《盤江魂——牧之詩歌精品集》,感受牧之以對南北盤江的禮贊以及對故鄉(xiāng)的回望,透視高原赤子的深情。從關注自然地理到注重人文情懷的價值追求,反映了詩人內心的內部精神對生命的燭照和映襯。閱讀牧之的詩歌,要感受他詩歌中的內在品相,那就是不斷地對生命地追問,他把個人的修養(yǎng)、學識、見解以及對高原的熱愛,全部都融入到了詩歌之中。他是一個執(zhí)著的詩人,對詩歌的熱愛,有著旺盛的追求。和那些粗糲的詩歌相比,牧之的詩歌是細膩而深情的。同時,詩人根植于布依族文化中的有益營養(yǎng),在消失的文明中打撈那些非遺的物質、精神元素。詩人以幾乎搶救發(fā)掘式的寫意,讓詩歌的史詩敘述代替?zhèn)鹘y(tǒng)的抒情,創(chuàng)造性地完成了文化的真情書寫。在牧之的詩歌中,感受到了一種寧謐的狀態(tài),一種靈魂安寧的啟示。高原意象的布景下,詩人的謳歌帶有虔誠地信徒意義。從時代的發(fā)展上來看,牧之的寫作,為時代的流逝,留下了詩歌文本的可貴。而從詩歌藝術上來看,詩人一次次超越自己的方式,更有詩歌文本的美學追求。

(作者簡介:周維強,結業(yè)于浙江文學院青年作家(諸暨)班。在《文藝報》《星星詩刊?詩歌理論》《青春?中國作家研究》《中國藝術報》《當代教育》《浙江作家》《上海作家》《民族文匯》《青海湖》《新疆藝術》等報刊發(fā)表評論數(shù)百篇。榮獲“錢潮杯”首屆青年創(chuàng)意家·網(wǎng)絡文藝評論獎,入圍首屆杭州青年文藝評論大賽獎,獲第五屆“詩探索?中國詩歌發(fā)現(xiàn)獎”提名。)

(注:本文已獲作者授權發(fā)布)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)