《內(nèi)蒙古女子散文雙年選(2017/2018年卷)》正式出版發(fā)行

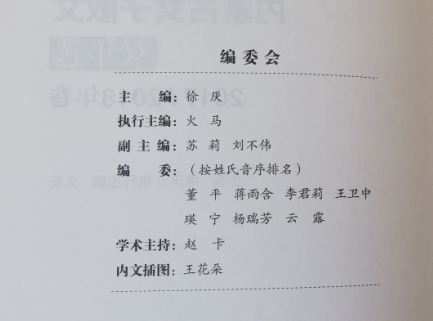

繼《內(nèi)蒙古女子詩歌雙年選》后,由詩人徐厭擔(dān)綱主編的又一“邊地寫作”的“小眾”選本——《內(nèi)蒙古女子散文雙年選(2017/2018年卷)》日前由內(nèi)蒙古大學(xué)出版社正式出版、發(fā)行。

作為《內(nèi)蒙古女子詩歌雙年選》的姊妹篇,《內(nèi)蒙古女子散文雙年選》意在為“邊地寫作”繼續(xù)提供文本支撐并進(jìn)一步完善“小眾”選本的某種執(zhí)念。選本從200多位作者的近600篇自然來稿中反復(fù)甄選出100位作者的107篇散文作品,包括:狹義散文、美文、隨筆、讀書筆記、觀后感、札記、演講稿、序跋、書信、日記、雜文等。

作者中少數(shù)民族34人,包括蒙古族、達(dá)斡爾族、鄂溫克族、滿族、回族等。其中:達(dá)幹爾族、鄂溫克族、鄂倫春族作家文學(xué)探索的一個(gè)重要收獲,是已經(jīng)形成神異、沉郁的美學(xué)風(fēng)格,并持續(xù)帶來令人驚嘆的文學(xué)質(zhì)感和閱讀體驗(yàn)。(學(xué)者崔榮語)。

《散文雙年選》雖然是內(nèi)蒙古首部小眾化女子專題散文選本,但編者一直觀照的是整個(gè)“邊地寫作”的“在場性”,而這種耀眼的“在場”無法遮蔽(作家、評論家趙卡語)。這一觀點(diǎn)也得到了國內(nèi)眾多名家的點(diǎn)贊,并傾情寄語,他們是:

作家、《草原》雜志主編 阿霞

作家、《長篇小說選刊》主編 付秀瑩

中國人民大學(xué)文學(xué)院教授、作家 梁鴻

作家 張潔

第十三屆全國政協(xié)常務(wù)委員、中國作家協(xié)會(huì)副主席 白庚勝

著名作家、魯迅文學(xué)獎(jiǎng)獲得者 鮑爾吉•原野

著名詩人、翻譯家、貴州省作家協(xié)會(huì)副主席、《山花》雜志主編 李寂蕩

朦朧詩代表詩人、散文家 梁小斌

中國作家協(xié)會(huì)散文委員會(huì)副主任、山西省作家協(xié)會(huì)專職副主席、新散文代表作家 張銳鋒

作家網(wǎng)總編輯、北京微電影產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、世界華文微型小說研究會(huì)副會(huì)長 趙智(冰峰)

作家、故宮博物院影視所所長、紀(jì)錄片導(dǎo)演 祝勇

《散文選》在出版過程中,作家網(wǎng)、詩歌中國網(wǎng)、Enjoy英卓讀書會(huì)、伊克工程機(jī)構(gòu)等也給予了大力支持和各種形式的幫助。

據(jù)悉,首發(fā)式將于近期在呼和浩特舉辦。(火馬)

附:名家寄語

無法遮蔽的耀眼在場(代序)

作者:趙卡

散文和詩歌、戲劇一樣,是世界上最古老的一種文體,但直至今日,人們還在反復(fù)糾結(jié)其概念:散文的定義、起源、形式、范圍和權(quán)力。不得不說,這是一種歷史局限,也是信念局限。對散文的概念,我們應(yīng)如福柯一樣,牢記尼采的教誨:“一切概念都尚待生成”。

中國的散文是分古代和現(xiàn)代的,古代散文始自先秦期,指經(jīng)、史、子、集的“集部”之文,不得不說,中國的第一篇散文始自老子的《道德經(jīng)》。從雅思貝爾斯的“軸心期”(Axial Period)理論看,老子一出手便將中國的散文送至巔峰,那時(shí)的人類思想家都是先知型的散文家,對此,雅思貝爾斯說:“……時(shí)間上的巧合就成了事實(shí),它越是清清楚楚地被具體化,就越令人驚訝。”中國的古人多以“文章”“古文”等指稱散文卻不用“散文”這一概念,中國散文在它規(guī)模化成長的歷史進(jìn)程中又不斷分化出各種小文體,比如駢文、序跋、游記、銘文、議論、尺牘、書信、悼詞、注疏、說明、隨筆等等,廣義散文和狹義散文的界說看似簡單實(shí)則一筆糊涂賬,但不脫“載道之器”的重內(nèi)質(zhì)輕形式的定義,難怪劉經(jīng)庵在《中國純文學(xué)史綱》中將散文排斥在“純文學(xué)”之外,這當(dāng)然有其荒謬的一面。

如果說中國古代散文的“大傳統(tǒng)”是載道,“小傳統(tǒng)”是抒情,那么現(xiàn)代散文則反其道而行之,中國的現(xiàn)代散文觀念,從任何一個(gè)角度說都是受近現(xiàn)代西方“純文學(xué)”觀念影響的,與詩歌、小說、戲劇并列為四大文學(xué)文體,20世紀(jì)20年代由胡適、魯迅等主導(dǎo)的白話文運(yùn)動(dòng)成功后,散文的載道“大傳統(tǒng)”式微,基于美學(xué)和感性的抒情“小傳統(tǒng)”濫觴。

中國的現(xiàn)代散文文體由周作人的“美文”觀確立,但強(qiáng)調(diào)散文的“個(gè)性”則始自郁達(dá)夫,也就是說,中國現(xiàn)代散文的形式和精神是以周作人和郁達(dá)夫二人為范本制式的,但真正影響了中國現(xiàn)代散文的大家卻是魯迅。一向推崇魯迅散文的作家汪曾祺,對1949年新中國成立后的散文評價(jià)都不高,他曾說:“散文的大忌是作態(tài)。中國的散文一壞于楊朔,二壞于劉白羽。”可見,散文的第一大敵是“作態(tài)”求工,但連古人都強(qiáng)調(diào)作文當(dāng)“無意為文”,可見不求工而自工的“自然”乃為文至高境界。

散文在當(dāng)代中國呈現(xiàn)出來的面貌是異常豐富的,其蓄積日久的勁頭給人一種勢不能遏的態(tài)勢,加上報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)的日益發(fā)達(dá),一時(shí)間仿佛人人皆能文者或有意為文者,名家也屢出不鮮,此乃散文發(fā)展的盛世之象。但怪象亦頻出,致使我輩讀者如喉間必有欲吐而吐之物,口頭又時(shí)有欲語而難語之處,就是散文越泛濫必越缺散文的個(gè)性。究其原因,我覺得多數(shù)散文寫作者還局限于散文本身的傳統(tǒng)主張,要么觸景生情,訴心中之感,要么奪人酒杯,澆己壘塊,如此等等。我認(rèn)為,散文寫作者無需糾結(jié)散文的生成和起源,也無需忌諱散文的后天構(gòu)型,散文不是先定的模式化產(chǎn)物,“散文”的局限概念在當(dāng)下應(yīng)予無情清除。

跟40年后的散文相比,現(xiàn)在的散文就是“傳統(tǒng)”,就像跟40年前的散文相比,現(xiàn)在的散文足夠豐富多彩,我們一定要相信那些不可能發(fā)生的事。未來40年的散文肯定會(huì)有一個(gè)發(fā)展的方向,我把它視為“必然”,但這個(gè)一定會(huì)發(fā)生的趨勢是從現(xiàn)在開始的,現(xiàn)在這個(gè)“開始”其實(shí)從40年前就“開始”了——一直在“開始”中。接下來我就開始談本卷(2017/2018年卷)《內(nèi)蒙古女子散文雙年選》(以下簡稱《散文雙年選》),因?yàn)樗菚r(shí)間的產(chǎn)物之一。在此之前,《散文雙年選》的部分編輯者曾編就了一本《內(nèi)蒙古女子詩歌雙年選(2017/2018年卷)》,而這本《散文雙年選》,在原編委會(huì)的主編者看來,不出版它就像一生中有件很重要的事該做沒做一樣,覺都睡不好。這倒不是過度刻意渲染《散文雙年選》的重要性,而是想說明:文學(xué),在內(nèi)蒙古的確是某一小群人的信仰。

《散文雙年選》所收錄的散文寫作者共100人,既有杜拉爾•梅、安寧、蘇華、蘇莉、周周這樣的宿將,也有蘇笑嫣、晶達(dá)、遠(yuǎn)心、戴琳這樣的中堅(jiān),還有李書萌、陳薩日娜、張澤英、曉角這樣的新秀,她們是而且一直是內(nèi)蒙古堅(jiān)定的在場寫作者。相對于那些模式化寫作,裝腔作勢的寫作,流水賬寫作和過度修辭、過度想象、擰擰巴巴的不正常寫作,《散文雙年選》里的作品是正常的,這種正常是回到散文本身的正常,即具備個(gè)人風(fēng)格和個(gè)性精神的正常,而非時(shí)代真理的正常。

我注意到《散文雙年選》里的作品主要分三種類型:個(gè)性化的私語寫作,文化性的邊地寫作和知識性的隨筆寫作。結(jié)合《散文雙年選》里的作品,我們可以順便就此深入了解這三種類型寫作的的起源和生成。

所謂個(gè)性化的私語寫作,我的理解不僅是個(gè)人對既定范式寫作的反撥和揚(yáng)棄,還有對公共語言體系的疏離。由此,一種基于內(nèi)容的新的話語范式就誕生了。比如,關(guān)于日常生活的書寫會(huì)變成關(guān)于日常生活思考的書寫。在這方面,我們看到了杜拉爾•梅的《開滿鮮花的山岡》,遠(yuǎn)心的《俺們家的兩個(gè)寶》,越慧貞的《關(guān)于一個(gè)劇團(tuán)的記憶》等。個(gè)性化的私語寫作,其中個(gè)人的思考、存在和行為方式作為它的啟發(fā)性應(yīng)用,有點(diǎn)像用“理性”本身去克服“理性”形式一樣,“稀少的”的事物重新被發(fā)現(xiàn)、被思考、被目擊、被言說出來,以承擔(dān)起整體的任務(wù)。

所謂文化性的邊地寫作,我主張于地理上坐標(biāo)中國深具辨識度的(民族)邊地,自中國邊民的譜系入手,發(fā)掘邊民的神奇起源、古老信仰和當(dāng)下生活;在技術(shù)上首先要稀釋散文的抒情性,由敘述轉(zhuǎn)向敘事,甚至要接續(xù)中國傳統(tǒng)散文的史傳傳統(tǒng)(比方說《史記》)。值得一提的是,我在《散文雙年選》里看到了具有這樣成色的作品,如高娃的《六月的烏審,一個(gè)讓時(shí)光扎根的地方》,黑梅的《古道•熱腸》,侯小魯?shù)摹恫菰瓪w去來》等。

所謂知識性的隨筆寫作,這是中國散文的一個(gè)重要傳統(tǒng),也是當(dāng)下還存在命名焦慮的一個(gè)文體現(xiàn)象。某種程度上說,知識性的隨筆寫作是報(bào)刊專欄和互聯(lián)網(wǎng)合力壯大的一種文體,由泛學(xué)術(shù)打底,借鑒其它文體的手法,鉤玄提要,智性敘事,弱化情感,甚至形式的實(shí)驗(yàn)性很強(qiáng),趨向于“專業(yè)化”。這種令人贊賞的嘗試在《散文雙年選》里也屢見不鮮,如白描的《讀書•白墻•空空蕩蕩》,崔榮的《時(shí)代之觴中的朱安》,李平原的《編修志書的七百一十三天(節(jié)選)》等。

當(dāng)然,《散文雙年選》里的作品所呈現(xiàn)出來的多樣性是無法以簡單的類型概括的,但我們可以發(fā)現(xiàn),無論抒情還是敘事散文,絕大多數(shù)作者都以自然主義為底色對日常生活進(jìn)行了戲劇性的發(fā)掘,而缺乏戲劇性,恰恰是散文走到今天一直不被看好的主要原因之一。

捷克劇作家哈維爾說過一句話,“我們堅(jiān)持一件事情,并不是因?yàn)檫@樣做了會(huì)有效果,而是堅(jiān)信,這樣做是對的。”《散文雙年選》編委會(huì)決計(jì)將《內(nèi)蒙古女子散文雙年選》這件極富挑戰(zhàn)性的工作做下去,我覺得是以最大的誠意代作者表達(dá)了一種對散文的寫作決心。寫好散文是不確定的、偶然的、不可預(yù)知的一件事,由此,我想趁此書出版之際也說幾點(diǎn)充滿誠意的話,我將認(rèn)為下面的情況是當(dāng)然的,算是對女子散文寫作者今后精進(jìn)的建議:

一、于有限處寫出無限。

散文書寫的范圍之寬廣是其它文體所不及的,也就是說散文可無所不包的無不寫處,這是它的無限性;但就我們目力所及,或以《散文雙年選》為例觀察,散文的這個(gè)無限性似乎又不存在。視野、題材、素材和書寫技藝的狹窄,妨礙了我們對她們的某種預(yù)期,希望每一個(gè)散文書寫者擺脫集體性的特定時(shí)期,于有限處寫出無限,進(jìn)入個(gè)人化的在場期。

二、于無痛處寫出疼痛。

當(dāng)今散文普遍或靈秀而失之于纖弱,或拙樸而失之于顢頇,或媚俗有余而剛直不足,或任性高蹈而敬畏不夠,總之一句話:無痛感。無痛乃生活閑逸化所致,乃精神犬儒化所致。魯迅先生一早就教導(dǎo)過,“真的猛士,敢于直面慘淡的人生,敢于正視淋漓的鮮血。”故,今天的散文寫作者更需秉持此現(xiàn)實(shí)觀念,明確建立“怎么寫”和“寫什么”的清晰認(rèn)知。

三、于業(yè)余處寫出專業(yè)。

以本卷散文作者為例,我們不憚承認(rèn)有業(yè)余的篇什,對題材或主題的處理要么表現(xiàn)得浮皮潦草,要么自損洞察力,即使于“邊地”這種一種為寫作提供原料并先于寫作的概念,部分作者也是沉湎于索爾•貝婁筆下(他亦所不屑)的那種“低級的懷鄉(xiāng)病”,既谫陋又無趣;我的建議,能否于“邊地”觀念的支配下重啟自己的寫作態(tài)勢,從而呈現(xiàn)出個(gè)人的面孔。

還有若干建議,因篇幅關(guān)系此處暫不贅述。

我始終認(rèn)為,真正能引起讀者尊重的散文寫作者,他(她)不僅要把寫出好散文當(dāng)做一種最低要求,還需呈現(xiàn)出他(她)的特質(zhì),如差異化的東西、啟人思的東西。當(dāng)然我們反對那種怪力亂神、充斥嚇人噱頭的,狹隘地理解“先鋒”的寫作。我無意于此時(shí)為某種理想散文開良方,也反對任何形式的單向度價(jià)值,我只想向散文理念的幽深處探討中國散文的基本面。

2020年1月12日 呼和浩特

附:編后記

在場,或面向事物本身

作者:火馬

作為《內(nèi)蒙古女子詩歌雙年選》的姊妹篇,《內(nèi)蒙古女子散文雙年選》(以下簡稱《散文雙年選》)意在為“邊地寫作”繼續(xù)提供文本支撐并進(jìn)一步完善“小眾”選本的某種執(zhí)念,這種執(zhí)念亦是主編、詩人徐厭骨子里的那一份對文學(xué)情懷的堅(jiān)持與倔強(qiáng)。所以在文本甄選過程中我們將《內(nèi)蒙古女子詩歌雙年選》已經(jīng)收錄的“散文詩”這一文體剔除了出去。同時(shí),作為一個(gè)“新文體”的概念,我們認(rèn)為“泛散文”是除詩歌、戲劇、小說、公文之外的相對寬泛的“散文”。包括但不限于:狹義散文、美文、隨筆、讀書筆記、觀后感、札記、演講稿、序跋、書信、日記、雜文,甚至留言,等等。選本中無論是寫實(shí)作品還是寫意作品,都是其不同文學(xué)趣味呈現(xiàn)出一種邊地跨文體寫作的新向度、新探索。

為此,當(dāng)我們從200多位作者的近600篇自然來稿中反復(fù)甄選出這本僅有100位作者107篇作品的《散文雙年選》時(shí),遺珠之憾在所難免;限于成書篇幅,一些作品只能節(jié)選,此為又一憾事。即便如此,定稿后的《散文雙年選》仍然呈現(xiàn)出如下幾個(gè)特點(diǎn):

一、“寫二代”或家族式寫作

在編選的過程中,我們注意到:一批十分成熟的作家自己一直在場堅(jiān)守,她們的子女也正走向現(xiàn)場,并開始綻放耀眼的光芒。比如:娜仁琪琪格和蘇笑嫣母女、蘇華和晶達(dá)母女、楊瑛和李書萌母女、張曉霞和張沅母女。此外,蘇華、蘇莉、蘇雅三姐妹幾十年來對寫作的堅(jiān)守,均應(yīng)為文壇佳話。

二、少數(shù)民族作家的神性書寫

《內(nèi)蒙古女子散文雙年選》入選作者100人,其中少數(shù)民族作者34人,占入選作者總數(shù)的三分之一,包括蒙古族、達(dá)斡爾族、鄂溫克族、滿族、回族等。值得注意的是:達(dá)幹爾族、鄂溫克族、鄂倫春族作家文學(xué)探索的一個(gè)重要收獲,是已經(jīng)形成神異、沉郁的美學(xué)風(fēng)格,并持續(xù)帶來令人驚嘆的文學(xué)質(zhì)感和閱讀體驗(yàn)。(學(xué)者崔榮語)。

。此次《散文雙年選》就收錄了杜拉爾•梅、蘇華、蘇莉、蘇雅、蘇曉英、晶達(dá)、安正雨、鷹、戴琳等9位作家的作品,或可為上述觀點(diǎn)提供文本佐證。

三、持續(xù)跟進(jìn)的“校園寫手”

在編選《內(nèi)蒙古女子詩歌雙年選(2017/2018年卷)》時(shí),我們就注意到:內(nèi)蒙古的校園寫手或者稱為年青一代的作者正在成長起來,我們一直耿耿于懷的寫作“斷代”的擔(dān)憂或可暫時(shí)緩解,《內(nèi)蒙古女子散文雙年選》果然沒有令我們失望,我們看到張澤英、易三羊、韓傲霜、李佳憶、李書萌、張沅……這些朝氣蓬勃的年輕人正昂首走來。

其中:小作者曉角,歸于“校園寫手”比較勉強(qiáng)。 這位出生于2003年的農(nóng)村女孩兒,因家庭緣故未能上學(xué),在外公等人幫助下自學(xué)識字。她的作品因少了“書卷氣”而別有一番趣味,初露的才華雖仍需打磨、卻不容掩蓋。

《散文雙年選》雖然是內(nèi)蒙古首部小眾化女子專題散文選本,但我們一直觀照的是整個(gè)“邊地寫作”的“在場性”。作為一個(gè)狀態(tài)名詞,笛卡爾將德語哲學(xué)概念“在場”翻譯為“對象的客觀性”,不易理解。如果說“在場”就是“面向事物本身”,就是經(jīng)驗(yàn)的直接性、無遮蔽性和敞開性,并以此來概括內(nèi)蒙古女子散文的寫作,顯然是易于理解而恰當(dāng)?shù)摹?br />

2020年1月17日于呼和浩特

來源:作家網(wǎng)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)