生態之思下的墨色新構

——初讀沈軍的當代水墨藝術

作者:沙克

【摘要】 總觀近十多年來沈軍的繪畫情勢,我認為其水墨藝術大體呈現為三種審美維度,可以梳理歸納為三類作品存在。其一是思在畫在,以思想為前提,如“網羅系列”作品;其二是生在畫在,以活著為前提,如“舒適系列”作品;其三是心在畫在,以真性為前提,如“童俗系列”作品。持之以恒的藝術探索、自我斗爭和經驗積累,使沈軍脫離了那類把“春光明媚、花好月圓、鶯歌燕舞、吉祥如意”之類奉為雅俗共賞其實俗不可耐、毫無創建的取悅性陷阱,逐步形成自我的水墨語言及問題意識,努力呈現生態之思下的水墨新構。于冷峻中反襯生命熱血,于平靜中表達驚心動魄,于寫實中描繪畫面外的生態焦慮,以此產生矛盾沖突的或冷抒情的語言符號系統,催生了“網羅系列”的作品集成,這理應是沈軍主要的創作成就和藝術特色所在。

【關鍵詞】 水墨藝術 生態 網羅 舒適 童俗

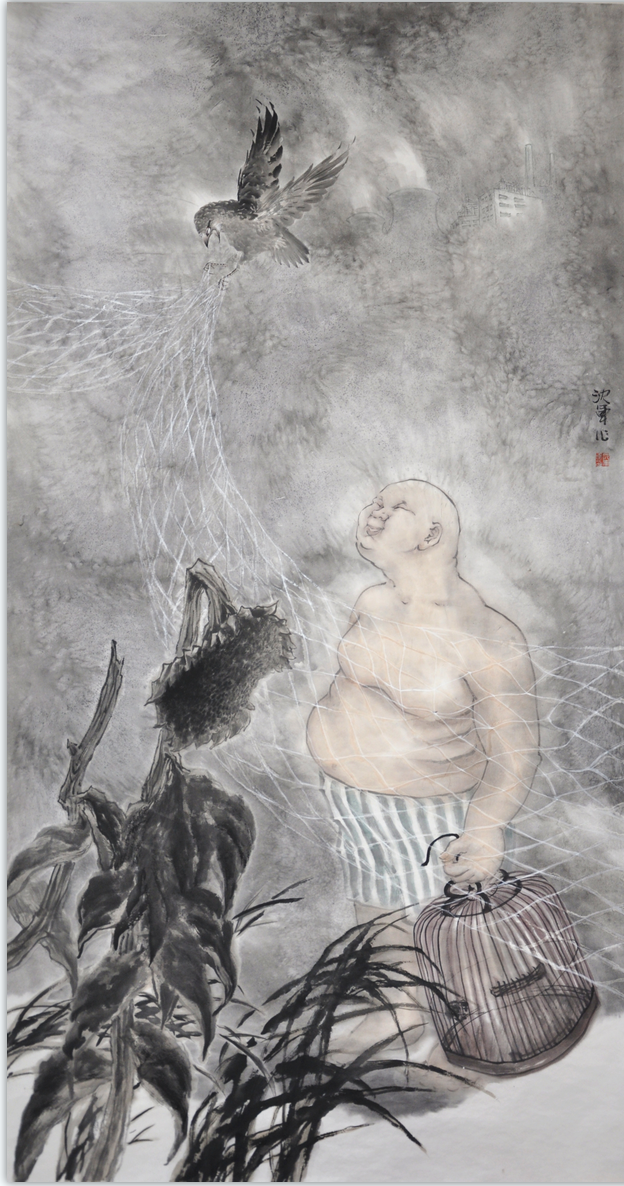

(沈軍作品《世象》,144cm×135cm,設色紙本,2016年)

一

當我們審視中國傳統繪畫的水墨作品,特別在意所謂的筆墨功夫和性情意味,亦即稍稍處在技法線上的藝術存在感,像不像、妙不妙以及是否賞心悅目,以此心理局限來感應繪畫的一般價值,可能會忽略藝術創作的本質存在:自我生命、美學呈現、革新進步和思想價值。這種感應不僅會對傳統藝術的品質產生誤解,投射到當代水墨創作,還會對極具個性變化的現代藝術形式和內容產生偏識乃至盲然否定。抽象藝術家趙無極在談論觀察思考和內在感受重于繪畫技法時認為,怎么把自己的感情同看到的東西連到手上表現出來,這點最重要。這并不是畫的問題,而是觀察的問題。……把主題忘掉,把你自己擺進去。在否定俗成的價值性主題,重視自我能動這個層面,除了趙無極在身體力行以外,中國古典畫家中也多有傳世之作,比如四僧畫家中的江韜和朱耷,前者的山水草木人,閑思逸趣遠遠甩掉沒有個性的筆墨道統,后者的魚鳥山石樹的白眼駝腰和怪張形態,都通達了自我為法、自由而為的境界。再比如,當代專擅猿猴寫意的畫家徐培晨,與江韜和朱耷生活在時隔數朝的古今兩個世界,彼此雖然都是在托物寓興,心象外映,卻肯定與他們不同,不但技藝和理論上不遜古人,而且能在入世為善的現代生活方式中獲得筆墨丹青的自然揮灑、自由通達。

在五花八門、各行其是、自標其宗的當代水墨畫壇,靜安于蘇北淮安一地的沈軍,似乎不屑于美術江湖招搖過世的那一套,早年修學繪畫專業時,他是徐培晨、左莊偉等名師課堂上的學子,但是他并不標榜這層師徒關系,只是專心畫自己的畫,積累自己的藝術價值。事實上,除了在南京研修藝術、在境內外作過一些畫展,身處有限地域的他持著謙恭中和的處世立身之道,并沒有怎么去驚動藝術界。按說,他這種身歷維度加上一直從事行政職業,注定他在精神領域不太可能有驚世之念、駭俗之舉。然而,人們一旦留心、理解他的水墨畫作,便會驚訝地發現,原來他在創作中跳出了外在的身形舉止,竟然展現出深刻思慮、執拗表達、驚悚心目的純藝術世界。

相對于自身三十多年的藝術履歷,新世紀以來的沈軍處于繪畫的漸進成熟期,其間的代表作是“網羅系列”水墨工筆畫,主要呈現網、鳥和環境的矛盾關系,所指是生態環境,所喻是生命處境。“網羅系列”這種類型的作品構思和畫面形式,肯定是揭示生存處境的不舒適,它們早在1979年的北京星星畫展中,已經以人被體制之網捆縛壓制的情狀展示出來,那不是純粹的藝術呈現,而是形象化的社會現實披露,是一種藝術反叛。在現代精神與傳統觀念交接的復雜語境下,網是生活境遇、文明形態和文化生態的豐富關聯,不能用簡單的算術和照相來闡釋,可以用網與鳥的墨色語言來體現。以其作品為憑,沈軍也是有藝術反叛精神的,他用水墨筆觸來描繪國畫藝術的“背角”,與中和均衡理念不一致的未必能夠雅俗共賞的東西:生態的危情,生命的困厄,造型的意外與驚悚。應該說,這種與中和均衡理念、與身形舉止的不一致,并非是否定水墨藝術的傳統精髓,而是從形式內容和審美思想上試圖對傳統繪畫體系進行時代性的揚棄突破。

都說后海派畫家吳昌碩是最雅俗共賞的,他深得中國畫的人文蘊藏而把自我的筆墨技法發揮到極致,然而后人李可染卻批評他盡管在筆墨功夫上超過了齊白石,但取法自然是不夠的,意指吳昌碩外化傳統足實、內化自然欠缺,少了相由心生的內外交感,也許雅而不至深邃,俗而形于外在,確實是一針見血。關于海派畫家的藝術形態,僅僅指稱為以上海為中心的江浙滬新畫風肯定是表面的片面的,上海作為中國本土受到西方文化藝術影響最甚的舶來品碼頭,工商文明和近現代都市生活觀念領潮于全國,因此海派畫家的繪畫思想和方式、技法,與西方繪畫發生一些交接的可能性最大。海派畫家興起的時期,正處于西方印象派藝術從前期到后期的完整發展階段,人類藝術自此走向生命內部而以自我精神重新詮釋世界,這是不爭的史實,既已師夷所長而惠及自身,又何須回避而不認賬。就像三星堆文明,假如它存在于黃河文明的前端則不僅是文化序時問題,而涉及到歷史倫理問題。

以我對蘇北一些地區的繪畫形勢包括水墨畫創作的粗疏認識,總的來說繪畫從業者苦練技藝,勤奮創作,與時俱進順應政情而變化主題,敏捷地服務于主體意識形態,在描繪對象和方法手段上一路走向豐富多彩。然而在另一方面,過分的摩仿技法、師從某家、跟風時勢、追搶題材等等,是文藝新時期幾十年來發生在這些地區的常見現象,或泥古不化,或為時勢作煽情傳單,或棄古求異、奇形怪狀,處在小圈子里自利互捧而洋洋自得。身處一隅坐井觀天的那些畫者即使不乏個別成就,也至多是局限于外在的省展國展以及含有人際因素偶然因素的獎項,此外少有開拓藝術本身、思考文化時代、求索生命終極意義者,概言之,缺少純藝術的獻身精神、創造革新的清晰思路和專業的格局體系,限制了大氣象和大作品所需的地域人文環境的生成。

淮安地處大運河腹部,具有大運河文化貫穿的楚漢地理文化、黃淮河及里下河文化、明清淮揚文化的歷史富積,而在網絡資訊、人類文明、文化藝術早已瞬間互通的當今時代,如果真能開闊心胸眼界,挖掘梳理、培育壯大地方譜系的價值根脈,盡力伸展向外部的時空,那么近幾十年中難道不可以出現類似于揚州八怪的藝術存在嗎,比如出現大運河符號或里下河符號的藝術群體。這是值得許多地方的畫界、畫者去深刻反思的基本和根本的問題。

身為65后當代水墨畫家的沈軍,不可避免地浸淫于這種地域文化生態之中,他三十多年中創作了大量的花木鳥獸畫,其中一些突破地域觀念局限的力作佳構,鏈接了自星星畫派以來的中國當代繪畫藝術的發展脈絡,也對應了新世紀以來勃興的新水墨藝術,給人留下不愿茍同、自高半頭的別樣印象。

二

人們知曉1979年的北京星星畫展,是顛覆主流藝術的影響深遠的觀念行為,其作品雖然十分具象,達不到抽象主義的世界性標尺線,卻體現了一反常態的對于既定生活方式的反思批判精神,例如黃銳的《圓明園遺囑》,王克平的《沉默》《偶像》等等,都是迥異于以往的集體主義宏大聲調和頌揚節奏的。無可置疑,星星畫展是中國前衛藝術由0到1的開始,盡管放在世界范圍它的“前衛”成色和觀念技法都是偏離的與幼稚的,可是它沖破了國家主義美術的堅固圍墻。接著,油畫藝術由1而裂變成2、3,直至與世界美術漸漸接近;水墨藝術隨后受此感應,在保有筆墨傳統的相對形式的前提下,其觀念方法、材料工具、內容題材上都在變革求新。21世紀之初,當星星畫派的元老畫家嚴力在上海和紐約之間來回跨越太平洋,創作“修補”現代生活方式的系列油畫時,我們做了深入的藝術對話,他的油畫思想與表現形式的原創性給我留下深刻印象:思在畫在的獨一無二。這時中國的新水墨潮流正在全國各地涌現而不是在個別畫家、個別畫展中亮相,從畫面構圖、語言符號、色彩運用、創作手段以及日常生活、都市情態題材等各方面標新立異,形成規模化的對于傳統水墨藝術的“離經叛道”。本以傳統花鳥畫為創作主體的沈軍,也是在新世紀之初開始了漸進變法,其內容構思和水墨形式,都與過去拉開了距離,在藝術主體的追求上則與過去背道而馳。

暫且不去評述新水墨潮流的爭議得失,我以為就水墨藝術的生命存續來說,它特別類似于傳統的格律詩詞,二者既然壓根就超越不了經典水墨和格律詩詞的巔峰,要想不違背“藝術就是創造”的發展規律,產生自古以來的代際更迭和進步,那么抱守成規的筆墨道統、變換主題的換湯不換藥,和陳詞濫調的摹舊體、老干體詩詞一樣不僅需要被突破,而且必須以新的方式、形式否定這些在傳統經典面前的學舌鸚鵡和前行障礙。對整個傳統體系的抱殘守缺,成就不了真正的文化藝術,對不完整的地方傳統體系的井底觀天,或許可以把玩一些坊間藝趣,謀個手工生計,卻注定連自為一點一撇的末流畫家也做不上,與藝術創造的普遍性毫無關系。

就事實而言,全國各地的許多優秀畫家,或者說各地各類的許多優秀藝術家,因受內外在因素的局囿,除了作過一些宣傳報道或受到過友情酬和式的些許評論,尚未成為學術研究對象,沒有被嚴格意義上的研究論文所帶入。長久以來,當下的地方藝術批評的空白循環,造成地方藝術家及其作品難出地域之門,加之研究當下地方藝術本身的無功少利,讓胸懷全域的研究者即使有心去作些努力最后也是知難而退。惟其如此,我認為美術評論與美術創作一樣,需要由0到1的原創,而非靠已有的研究資料作銜接、拼盤,只有這樣才能讓地方上的優秀畫家包括許多全國性的被低估的優秀畫家,在學術上得到客觀公平的關注對待。友情酬和式的囫圇贊賞,非理論的籠統批評,都難以企及學術真諦。要想注視闡釋他們,只能面對研究文獻的空白對其作品——畫本直接進行論述,亦即裸評。雖然畫界對沈軍有一些泛化的散評,顯然還缺少對應畫本的論理、論證和系統性,不足以分析闡發他的繪畫藝術。我在這里對沈軍也是作裸評,對其繪畫作一些簡略的梳理歸納,但愿能為地方性的當下藝術批評提供一份試驗,以期拋磚而引玉。

總觀近十多年來沈軍的繪畫情勢,我認為其水墨藝術大體呈現為三種審美維度,可以梳理歸納為三類作品存在。其一是思在畫在,如“網羅系列”作品;其二是生在畫在,如“舒適系列”作品;其三是心在畫在,如“童俗系列”作品。思在畫在即以思想為前提,“網羅系列”作品包括《網》組畫、《巢》組畫、《空間物語》組畫、《生命三部曲》組畫,以及《驚夢》《飛》《對話》《伴侶》《冬日》《世象》《無題》《城市狀態》《貴族》等;生在畫在即以活著為前提,“舒適系列”作品包括《廝守》《何處覓知音》《秋燕》《云》《霜葉紅于二月花》《驚蟄》《蕉林佳音》《南國風光》等;心在畫在即以真性為前提,“童俗系列”作品包括大量描繪古裝兒童生活趣味的畫面。

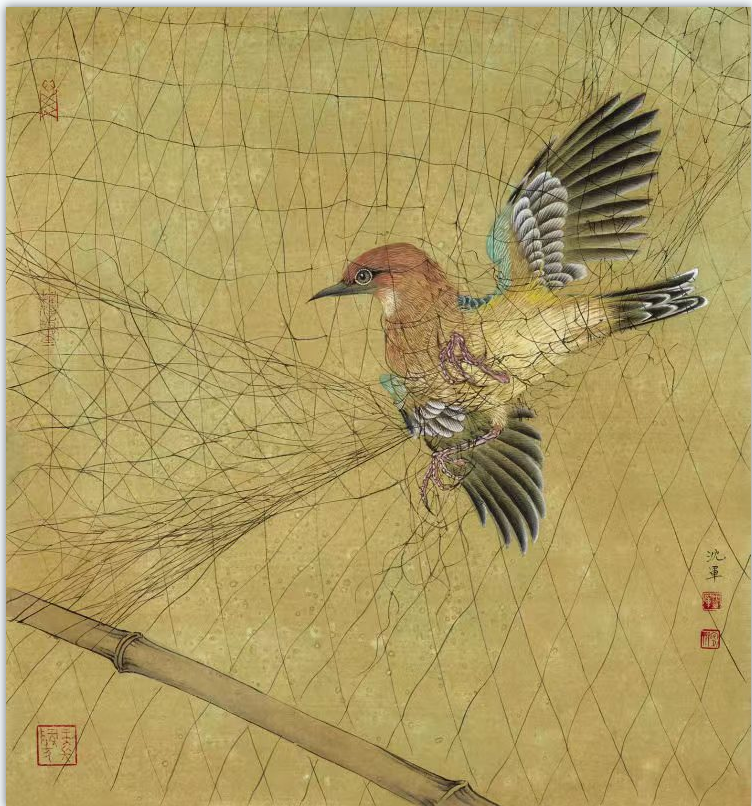

沈軍應該是努力超越地域性的保守想法捆縛的那種畫家,始終在尋思著自我特色的藝術符號。如果我們注視他新世紀以來所創作的畫面,特別是規模體量較大的“網羅系列”作品,就會發現其中的花木鳥獸都是有著人心和人性的事物,墨色語言的運用在他那里不是主要問題,技法手段在他那里不斷得到嫻熟,關鍵在于,他思考先行,讓所畫事物的本身在思想,思在,畫才在。例如置于有形之網的《對話》(260cm×130cm,設色紙本,2007年),以猿猴、鷺鳥和鐵絲網、藤葉的若即若離,設置濃云催壓下的“生存狀況”的初步命題;又如置于無形之網的《驚夢》(180cm×90cm,設色紙本,2008年)則進入“危境求生”的命題之內,集中體現他工筆寫實的筆墨狀貌,受創的狐與驚飛的鳥,在冰涼的松木下、齜牙的枯枝上繃緊神情,狐處于一觸即逃狀態,鳥處于難以棲身狀態,松針如毛發直豎,緊張的空氣似將撕裂。如果要從作品中找出畫家的想法是比較容易的,狐賦人心,鳥賦人性,它們受到了生存的壓迫威脅,處于刻不容緩的危境之中。到了落網之鳥的《飛》(260cm×130cm,設色紙本,2009年)這幅破題的作品,幾只雁落入灰色的網羅,正如畫者的配詩所寫,“鴻雁之志/在此/永駐”,必然的命運到此結局。

三

從思在畫在的維度,對沈軍的“網羅系列”作品作延展細察,可以進一步摸清他的繪畫思路。在《最后的舞者》之一(90cm×180cm,設色紙本,2008年)和之二(180cm×90cm,設色紙本,2008年)兩幅作品中,畫家以俗情介入畫面,隱性的城市、顯性的葵花草木,肥胖的玩鳥人,與觸網的鳥構成比照與對峙,主題是被迫的“對立統一”,直接把生物鏈上端的人與下端的鳥融入生存矛盾中,畫面外的最終結果,只能是玩鳥人被受到危害的生態環境所褻弄。生存處境的強大影響,才是生物鏈的頂端存在。

繼續體察他的作品,《巢》之一(34cm×132cm,設色紙本,2011年)表現鳥類在一堵頹墻下無枝可棲的凄涼;《巢》之二(34cm×132cm,設色紙本,2011年)表現鳥類在被砍伐的樹根生出的弱枝上不能筑巢的失望;《巢》之三(34cm×132cm,設色紙本,2011年),表現鳥類在高壓線鋼架上砌巢的無奈,《巢》之四(34cm×132cm,設色紙本,2011年),表現鳥類孤立在高壓線鋼架上的絕處求生的悲壯。這種由凄涼、失望、無奈到悲壯的形象構造,蘊含了畫家的遞進式思考,喻示著鳥類對惡劣環境艱難抗爭的勇毅精神。頹墻、弱枝、高壓線、鋼架之類,都是工商文明物極必反造成的惡劣環境的喻體,是生命意義的負面力量。這四幅以為工筆為主、部分輔景兼工帶寫的組畫,在構圖和設計上是精巧的,視角、比例,主體、參照物,構成典型性的形象塑造。論工筆寫實的墨色筆觸的功夫,受過系統繪畫教育的沈軍占有著素描色彩的基本優勢,但是工筆高下的區分不在像不像、細不細這里,就像油畫寫真再像、再細,也不能等同于藝術造詣和創造價值。沈軍工筆寫實的高明之處在于思考、構圖和設計,這便是畫家秉賦中最金貴的想象力和創造力。

沈軍近幾年的“網羅系列”作品,越發聚焦到他繪畫思想的核心——現實和藝術問題的發現,從而去作生態之思,作墨色新構。鳥在思想,網在思想,筆墨色彩在思想,而且隨墨色線條去有效構成。在沈軍的畫面上,鳥類在網外,觸網,飛撓掙扎,裹于網中,凄鳴自憐,或絕望等死,可謂觸目驚心。“網羅系列”的組合作品《世象》(144cm×135cm,設色紙本,2016年),三行九格畫面如同電影膠卷,上面兩行六格畫面是成鳥與網的糾纏,下面一行三格式畫面是網外的幼鳥,或呆萌嘶喊,或似有警覺,與觸網的成鳥形成“場”內外的對話。這個“場”就是生態處境,可以推及人類的生活現場。再如“網羅系列”的單幅作品《世象》之三(48cm×44cm,2019年),在角度和方法上采用嵌入式的對比呈現,鳥與網的主焦畫面與嵌入的山石草木的輔焦畫面,照應成情節與背景。主焦畫面表現了被網住的鳥,絕望地攤開雙翅,仰頭向上,縮緊雙爪,如同被釘在十字架上的受難者;主焦畫面的下方是相形見微的山石草木,顯然是生態對應體的鳥的家園。它在諭示也是作寓言,為什么鳥類不能在自己的家園上空自由飛翔,因為有行無形的網存在于所有的空間,尤其是遮蔽著樹梢以上的天空,若想盡情高飛必然自投羅網。

美術批評家、策展人賈方舟說出了水墨藝術要介入當代的觀點:那些一直在關注當代人的精神困境和生存現實的藝術家,他們借助水墨這一傳統表現方式,立足于人文關懷和社會批判,立足于人生價值的思考與人性欲望的揭示。……深厚的中國傳統文化如同一個處于休眠狀態的巨大庫存,誰能有效地發現和激活某些元素,誰就有可能有效地將傳統轉化為一種當代方式。在這一進程中,文化批判和文化延續是同步進行的。賈方舟的這番觀點,其實就是指向藝術的批判現實主義,在古今中外歷朝歷代的人文精神中,社會良知和責任擔當都指向對生存處境及其本質的揭示,從而促使人類文明的進步。沈軍顯然想挑起一份良知和擔當,去凝現和再現生命與生態的矛盾關系,然而要把這份良知和擔當變成有為而治的藝術創作,需要的正是“自己的”繪畫語言和再現本領。

其實,以網羅為描繪對象者,在戰爭與和平、苦難與幸福、壓抑與釋放、囚困與自由題材的電影、攝影和文學作品屢屢出現,在我們水墨畫中并不常見,因為這個網羅并非客觀的、工具的網,而是主觀的思維之網、精神之網。沈軍的“網羅系列”作品,結構、布局、張力恰到好處,有著顯見的冷抒情意味,使得具象到極致的事物,輸出了抽象的信息與理念,讓審視者把目光鎖定在畫面的臨場感和深意上,而非僅僅察看畫家手上的技法功力如何。這是一個當代水墨畫家的優異之處,以思考提煉生存問題,以藝術揭示矛盾困惑。以反思批判見長的“網羅系列”作品,證實了沈軍不是那種亦步亦趨的所謂科班畫手,而是一位具有思想性的畫家,善于發言,而且常常直沖要害。

當代油畫從星星畫展起,直接、間接表現批判性的作品屢屢可見,而以水墨畫的工筆寫實來直接表現批判性內容,非常少見,60后藝術家朱偉算是特例之一,他用毛筆和水墨來體現適宜于油畫的內容題材。它的批判性以人物為描摹對象,顯得更為震撼有力。沈軍的批判對象是生態處境,表現對象是自然與動物,這是活學活用他者以自治的智慧選擇。即使是表現自然與動物而不是表現人,沈軍的筆觸依然是直接的、二元性的,無非是以此寓彼,以物喻人,畫面的情景、細節看似自然發生,卻能一目了然其處境危困的范圍向度,而意蘊所含則融在畫家深思熟慮的細節敘事的虛構描繪中。

“網羅系列”作品最能代表沈軍的繪畫造詣,可以從中領會他的藝術傾向和審美態度。美未必就是和諧、對稱、完善,美常常是扭曲、撕裂、緊張、危機、艱難和本質的,世界美術經典的《馬拉之死》(大衛)、《伏爾加河的纖夫》(列賓)、《歐米艾爾》(羅丹)、《嚎叫》(蒙克)和《格爾尼卡》(畢加索)等等都是如此。于冷峻中反襯生命熱血,于平靜中表達驚心動魄,于寫實中描繪畫面外的生態焦慮,以此產生矛盾沖突的或冷抒情的語言符號系統,催生了“網羅系列”的作品集成,這理應是沈軍主要的創作成就和藝術特色所在。

四

在作為繪畫主體的“網羅系列”作品之外,我們看到另一種思路、坐標系中的沈軍,他的繪畫精神回到傳統范疇的中正平和,那就是“舒適系列”作品,呈現為甜俗和煦的畫面狀態。例如《廝守》(192cm×96cm,設色紙本,2008年)、《何處覓知音》(192cm×96cm,設色紙本,2008年)、《秋燕》(192cm×96cm,設色紙本,2008年),以及《驚蟄》(242cm×200cm,設色紙本,2020年)、《蕉林佳音》(240cm×200cm,設色紙本,2023年)《南國風光》(240cm×200cm,設色紙本,2023年),包括創作于2017年的《花鳥》組畫七幀,這些作品從技法上來說都是比較嫻熟的,對于墨色線條隱顯處理和細節勾勒都十分到位,其構思與繪畫形態,都是呈現和諧之趣、愿景之美,忠實于對傳統人文思想的呼應。與“網羅系列”作品相比,這也許是一種精神策略的退守妥協,應合著通俗的審美目光,呈現為比較溫熱的抒情狀態,反映他對于藝術精神攻守有度的現實考量,審美邏輯歸于現實生活的地域范疇、俗常之態。“舒適系列”和“網羅系列”兩種筆調、色調和情調之間的巨大反差,既更加突出后者的凝重與深刻,又達成了沈軍在主次矛盾、雅俗之間的平衡應對。

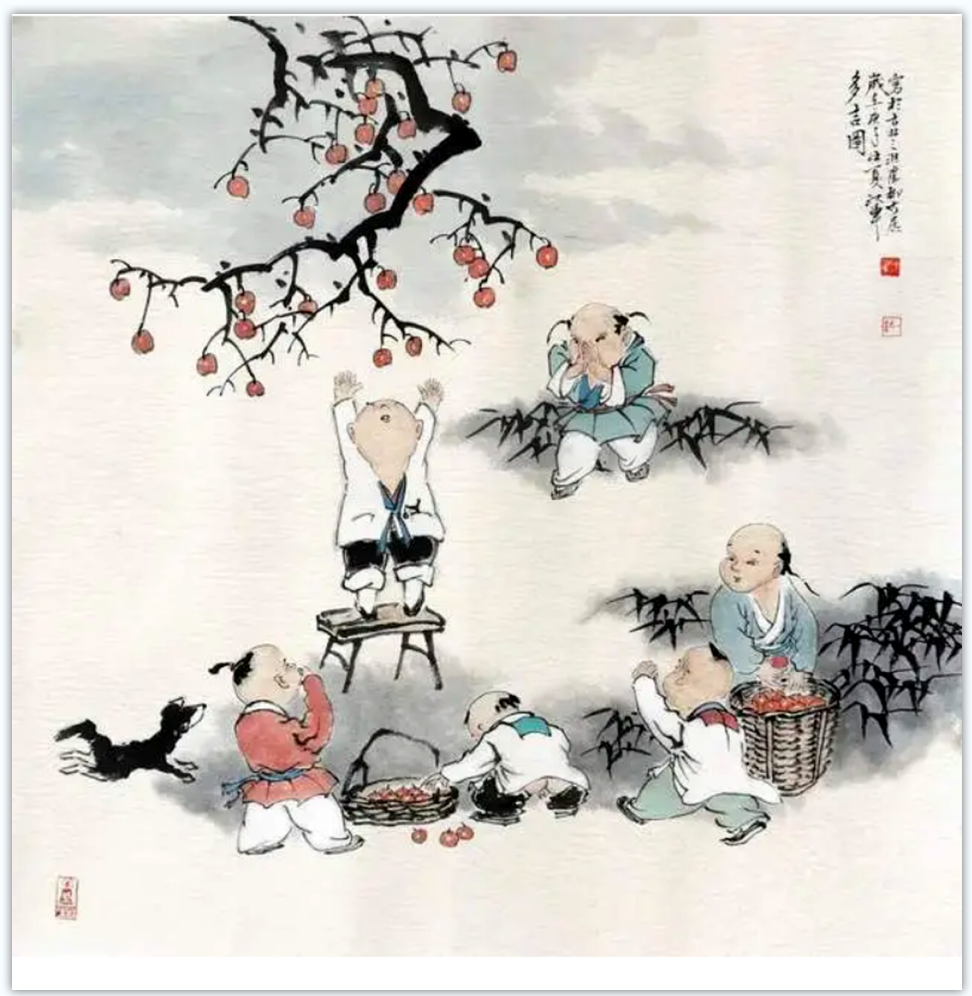

“童俗系列”算得上是沈軍的又一類主打作品,通過孩童的動態造型把許許多多的民俗情態描繪成電影場景般的片段,既有生動的小品效果,也有生活的本身況味,表現了中國畫的另一番水墨境界,輕松、自然、爛漫,民俗和童嬉相交融。如《三陽開泰》(60cm×40cm,設色紙本,2017年)、《多吉圖》(45cm×35cm,設色紙本,2020年)、《好學圖》(68cm×44cm,設色紙本,2020年)、《醉里乾坤》(45cm×35cm,設色紙本,2022年)以及《春日即景》等畫作,體現的豈止是粲然的孩童玩趣,難道不也是在體現成人世界的本性外露和精神減負嗎?讓孩童身著古裝,意在能夠盡興表達過去的民俗童趣,既是在記憶中打撈人性的率真,還是一種智慧的繪畫策略,而且不受描繪當下兒童生活的種種道德規則約束。

《多吉圖》中的孩童站在板凳上舉手夠柿子,以及幾個孩童撿柿子、看柿子、拿柿子、吃柿子等讒相,不僅表現自然的季節魅力和孩童的生活樂趣,也表現藝術手法的概括簡約。站在板凳上的那個孩童是三角形畫面的主角,衣服口袋里插著彈弓,他舉手仰視枝頭柿子的臉部只有星點的筆墨,卻盡顯他瞪眼張口的頑皮神態,盤活了整個畫面。蹲在地上撿柿子的光屁股孩童,雖然背對觀者,想見那口水也該流到下巴了。《醉里乾坤》不僅描繪頑皮聰慧的孩童們如何偷得壇中的酒,如何喝得醉態可笑,而且盡興表現了畫者的構圖技巧、概括本領;畫面的題句為“醉里乾坤大,碗中日月長;偷得壇藏酒,夢想狀元郎。”即使古裝孩童代表古時候,也要為他們偷酒喝找個“夢想狀元郎”的道德理由,假如是描繪當代的孩童,可不可以偷酒喝呢。這看似小問題,實質是畫者對創作自由度的把握、環境對畫者允許度的大問題。

“童俗系列”作品,其實是成人心象的折射,因為心在茲,所以畫在茲,皆為童心未泯的記憶復活,也是對自然、自由生命狀態的眷念羨慕。在藝術方法上它們與古代的具象童嬉圖不同,與當代國畫家王家訓的楊柳青年畫風格的工筆童嬉圖也不同,沈軍的“童俗系列”作品以西畫速寫為基調,采用兼工帶寫的筆法,更能表現活潑好動的孩童生活的瞬間情狀。

通過觀察“網羅系列”“舒適系列”和“童俗系列”三類作品,總體上可以認為沈軍的繪畫從形式到內容都對傳統的水墨丹青作了一定程度的逾越、伸展,他不依賴散點透視的呈現模式,不操弄平面的墨色技法和淺表化的仿古意味,相反他的作品滿是素描造型、色彩構圖的三維呈現和現代生命氣息,他是在作藝術思想和方法的中西通融,化外而為內用,恰如其分地描繪、折射多元多樣的生活境況。注意,我們不是生活在古代、不是生活在晚清民國,睜開眼看看,現在處于第四次工業革命的人類文明及時共享的時期,與四十多年前自閉落后的社會狀貌完全不一樣,我們都已融入了全球一體化的當代生活。如果我們一方面共享著普世化的科技成果、衣食住行和話語舉止,另一方面還抱著老干體詩詞、摹古作畫那樣的枯朽靈魂來從事藝術,就會被遮蔽在古代經典的峰巒和林蔭之下,既走不出一步更超越不了半步,只能陷于迂腐可憐的臨摹、重復和萎縮,實際上是在制作贗品的古畫,等于是一窩蜂地浪費時代空間去作集體的無用功,阻礙著民族文化進程中的造血創新。

按照我個人的藝術批評原則,對任何作品的分析評論既揚長褒優,也不刻意避繞其短,沈軍的繪畫也稍有遺憾之處。以他的“網羅系列”的一些作品為例,有些畫面上的題跋似有蛇足之嫌,限定了藝術理解的可能性,既然工筆寫實的畫面已經道明了生態本體和人類喻體,未必要用成段的文字來成全“詩書畫”一體的水墨形式,賦個恰當的幾字標題更為奏效。他或許是想用小心翼翼的題跋文字,來避免被認為是“負能”的誤解而闡明是在彰顯正能,這樣反而弄出了對當代藝術品質的些許偏差。另外,在主焦物象網和鳥之外插入的輔焦物象山石草木之類,也許宜虛不宜實,可用寫意代入,以突顯主焦物象的題旨;有的畫面筆觸勾勒有些拘泥局迫,物象的比例雖近油畫而又略為顯緊。如果這算得上是碧玉微瑕,也是可以留心戒免的。沈軍曾于2011年出版個人畫集《沈軍作品集》(南京大學出版社),為每一幅畫另頁配寫了切題的短詩句,與題跋類似,猶有意蘊,詩情豐沛,對于解釋、渲染作品起到一定的效用。這種當代水墨的作品款式,屬于中西結合,未嘗不可,卻未必處處如此,繪畫本身可以表明一切,可以將審視者的目光伸展至無限。

五

面對當代藝術,我們只會由衷贊賞獨立而自由的創造精神,藝術的本質便是自由和獨創。沈軍的當代水墨畫富含問題意識和憂患之心,他在研練技法手段的同時,也許始終在獨自思考繪畫形式和表現內容的統一問題,聚焦于描繪什么,怎么描繪,描繪到什么程度,達到什么目的。身為當代文明構成中的一分子,他處在受到污染損害的自然與文化的生態環境中,決意用鳥禽或動物的局促處境、驚慌不安、哀鳴掙扎來象征太平生活里的傷痛與絕望,冷靜而犀利的筆觸揭示著生態問題的表象和內因。他這份自審加反叛的精神作為,即便撼動不了物質極度泛濫、物欲極度膨脹下所遇所慮問題的根本處境,但是他不畏孤單地用藝術靈魂吶喊了,就是把良知付諸行動了,留下了不同于周遭畫家的筆墨符號,應該成為一個城市可貴的色彩記憶。

藝術史論家、國畫家陳傳席在21世紀初發表《中國畫在世界藝術中的實際地位》的論文,述及水墨藝術在世界美術史上的為外國包括日本、蘇俄藝術權威所稱道借鑒的散例,特別提到西方美術史家和評論家貢布里希對中國書法的膜拜,近現代西方藝術大師畢加索臨摹齊白石,馬蒂斯崇尚源自中國畫的日本浮世繪,后期又學習類似他家鄉沛縣的中國民間剪紙……以此證明中國畫一直處于世界藝壇的前端和領導位置。在我看來,作為占據世界藝術資訊和優勢藝術資源的一位身處頂端的專家,居然用這種近乎斷章取義的非學術言論,刁鉆而功利性地為中國畫作唯心的辯護,非但不足以證明中國畫在世界藝術史中的領導地位,反而暴露出論者自我感覺良好的非理性的武斷和臆斷,貽惑于人們對世界美術的認知和中國畫的發展。

說到西方繪畫在世界藝術史中的主導地位,可以在全域的人文時空中得以親眼目睹,親身觸及,它們早已遍及世界各地包括我們本土的宮廷、主流階層、場館、民間和書籍,是一種普遍的文化底色和生活方式,就像我們說中國絲綢、瓷器、茶藝作為文化載體普及到世界各地一樣,也可以得以親眼目睹,親身觸及,說它們在世界工藝史中如何重要的結論都是站得住腳的。中國畫是兩千多年封建農業生活和儒教文化、心理思維締結而成的獨特存在,與普世哲學體系、科學進步、宗教演變、人性解放的西方繪畫處在兩種生活場域,即使在世界上有一些藝術權威把玩贊賞中國畫,也不能硬說中國畫在世界藝術中一定處在前端、領導位置,如果說成是世界藝術史中不可或缺的重要組成才更為客觀。

談到當代性,我認為它是窄于、偏于現代性的時間與精神范疇,且不說當代性的表義十分含糊,混亂著水墨藝術的界限和價值認定,至少它還常被虜入社會時尚的網,落入站不長久的時俗之弊。沈軍的主體作品“網羅系列”的構想與達成,建立在形而上的理念中,在理性中鏈接著哈姆雷特的“生存還是死亡”,王國維所謂“人生三境界”的前兩種境界,薩特的“他者投射生命”。因此,我認為對沈軍繪畫更準確的表述應該是,在時間維度進步著的現代水墨藝術,就像用漢字寫作現代詩歌一樣天經地義,現代水墨藝術的命題不可否認,必將走出金光大道。

沈軍能夠站在當代文明的立場,以現代性的思想和方法,發現揭示現實與藝術的網羅存在,已經很了不起,功超狹隘的地域之限。網羅既是生態的問題,也是生存的漏洞,他當然可以在今后的藝術創作中去策對,或以良知的力量突破生態網羅,或以思想的覺悟修補生存漏洞。

功夫不負有心人,造化不負孤詣者,持之以恒的藝術探索、自我斗爭和經驗積累,使沈軍脫離了那類把“春光明媚、花好月圓、鶯歌燕舞、吉祥如意”之類奉為雅俗共賞其實俗不可耐、毫無創建的取悅性陷阱,逐步形成自我的水墨語言及問題意識,努力呈現生態之思下的水墨新構,理所當然地成為一個城市的代表性畫家,一位順應藝術時代的真規律而執著行進的真畫家。

天外有天,藝術無界。對于任何一位當代藝術的創作者而言,如果他所處環境是事實上的相對循舊遲滯之地,那么他特別需要舍棄、再舍棄,把所有束縛精神格局的物質負累卸除干凈,在身體上至少在靈魂上從地域走向河域、海域、空域和時間維度。沈軍決不是那種偶然出個門探望外面世界,摘些入展、個展和獎項的果子,然后在一地一時競能耐的畫家,相反他擺脫了太多的保守庸俗觀念的網羅束縛,“身在曹營心在漢”,關注全域全息的文明境況、文化態勢和藝術進展,彌補了思想境界和價值體系的時差落差,終于得到一番藝術成就,一種自我生活方式。對于從事人文創造的所有人而言,都需要多一點、更多一點形而上的沖動、行動和忘情獻身,拒絕自己完全被世俗功利把控而淪為一時一地的舒適器具,只有這樣,才不會僅僅做一個文化藝術沾染者、攝取者,才有可能成為文化藝術本身的價值存在。

(2024年冬完稿于南京西善橋)

(沈軍作品《驚夢》,180cm×90cm,設色紙本,2008年)

(沈軍作品《驚夢》,180cm×90cm,設色紙本,2008年)

沈軍作品《最后的舞者》之一(90cm×180cm,設色紙本,2008年)

(沈軍作品《世象》 之二,48cm×44cm,設色紙本,2018年)

(沈軍作品《世象》之三,48cm×44cm,設色紙本,2019年)

(沈軍作品《多吉圖》,45cm×35cm,設色紙本,2020年)

[作者簡介] 沙克,生于皖南蕪湖,祖籍江蘇漣水。當代詩人,一級作家,文藝評論家。上世紀八十年代走上文壇,新歸來詩人代表人物。先后從業于報刊媒體和文藝機構,任職于記者、主任編輯、文學一級等專業崗位,相繼為有關高校兼職教授、訪問學者、特聘研究員,地方政府和教育、文藝機構文化顧問等。現任中國文化管理協會文學藝術工作委員會會長,《中國文藝家》雜志社副總編輯、藝術總監。

出版有詩集《向里面飛》、散文集《我的事》、小說集《金子》等20部文學著作,以及《心臟結構與文學藝術》《文藝批評話語錄》《中國新歸來詩人總論》等文藝理論評論著作。曾赴亞歐非美澳及港澳臺地區訪問交流、采風創作,部分作品被翻譯為英、法、日、俄、孟、以、西、葡等多國文字。在文藝研究與評論方面,側重于當代詩歌、美術及視聽藝術領域。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業