湖湘文脈中的“擺渡人”

——文壇巨子易君左的筆底春秋與時代回響

作者:劉啟明

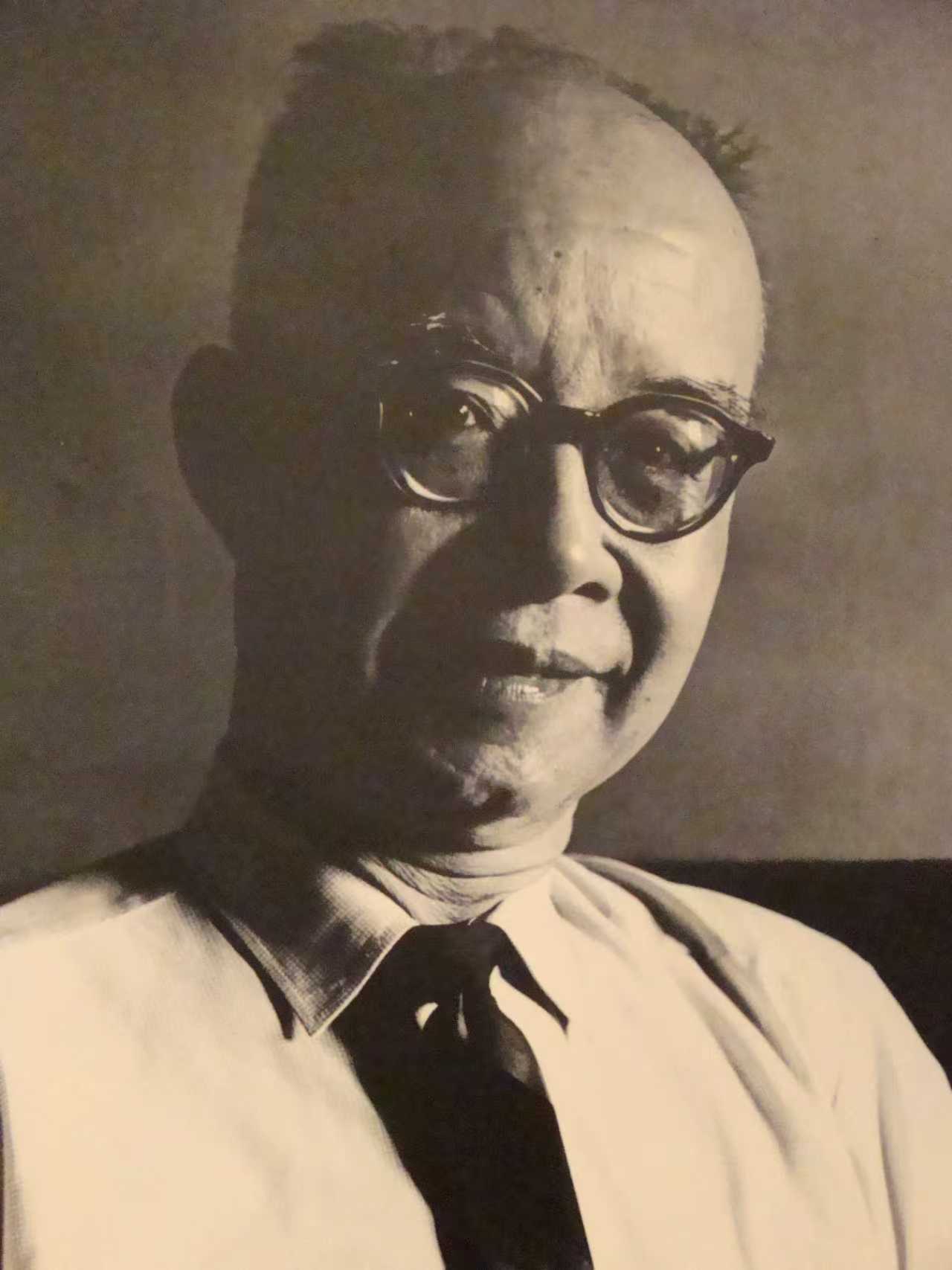

易君左(1899-1972),名家鉞,字君左,湖南漢壽人。在二十世紀民國文壇的星空中,易君左宛若一顆璀璨而獨特的星辰,以其橫溢的才華與跌宕的人生軌跡,在文學的長河中留下深刻印記。他生于詩書世家,自幼浸染古典文學,筆下流淌著傳統文人的風骨與雅致;又親歷時代巨變,以敏銳的洞察力捕捉社會脈搏,將個人命運與家國情懷交織成章。從詩詞歌賦到散文小說,他筆耕不輟,著作等身,作品既有古典的婉約韻味,又透出現代的銳利鋒芒,在報章與書頁間勾勒出一代文人的精神圖譜。其一生,是文人的堅守,亦是時代的縮影,在歷史的長卷中熠熠生輝,永恒回蕩著墨香與烽煙交織的余韻。

一

在湖湘文化長廊中,易君左的名字如同一顆被歲月打磨的明珠,其光華既源于個人才情,更植根于深厚的家世淵源與早年的啟蒙教育。他的家族,一門三代皆以詩文聞名,堪稱近現代中國書香門第的典范。

易君左的祖父易佩紳,是清末儒將,官至四川、江蘇布政使,寫下詩詞八百余首,其文風雄渾而深沉,為家族奠定了堅實的文化根基。父親易順鼎,更是一位詩才橫溢的名士,官封二品頂戴,晚年任印鑄局長,留存詩文遺著77卷22冊,與晚清著名詩人樊增祥并峙于詩界兩雄。這樣的家庭環境,使得易君左自幼便浸潤在濃厚的文學氛圍中。母親以學識教育他,家庭成員亦常以詩文相和,這種潛移默化的熏陶,為他日后的文學創作奠定了不可磨滅的基礎。易家的文化傳承,不僅僅是詩文的堆砌,更是一種生活方式的體現,一種對精神世界的執著追求。文化血脈在其家庭中流淌,成為連接代際的紐帶。

易君左的求學之路,始于長沙明德中學,繼而就讀于北京公立四中,再考入北京大學,后赴日本攻讀早稻田大學政治經濟學碩士。在北大期間,他深受“五四”運動的影響,成為活躍分子之一,并參與發起“少年中國學會”,投身于新文化運動。他的思想在此時開始萌芽,從古典文學的熏陶轉向對現實社會的關注。日本早稻田大學的留學經歷,則讓他接觸到更廣闊的學術視野,為他日后的文學創作夯實了多元化的基礎。

易君左的思想萌芽,源于家庭教育的熏陶與求學經歷的磨礪。祖父易佩紳的告誡“以平易簡潔取勝,學司馬遷、酈道元的語言風格”,成為他散文創作的圭臬。而“五四”運動的洗禮,則讓他將文學與社會現實緊密結合。他的作品,如《閑話揚州》,雖因調侃語氣引發爭議,卻也反映了他對民間生活的關注與思考。這種思想上的轉變,正是他早年啟蒙教育與求學經歷共同作用的結果。

易君左的家世淵源與啟蒙教育,不僅塑造了他個人的文學成就,更折射出近代中國知識分子在傳統與現代之間的掙扎與選擇。他的人生故事,如同一部微縮的文化史,讓我們看到家族傳承的力量,以及教育對一個人一生的深遠影響。

二

從文學創作與風格演變的角度來回望民國文壇,易君左這位被冠以“三湘才子”“一代文膽”之名的標志性作家,其創作軌跡恰似長江之水,時而激蕩若三峽飛瀑,時而沉靜如洞庭煙波,在傳統與現代的張力間開辟出了獨特的文學航道。

他的創作,是古典基因的現代轉譯。易君左的文學基因深植于湖湘文化的沃土。他早年師從王闿運等湘學大家,對《楚辭》的浪漫主義與《史記》的實錄精神有著深刻體悟。這種文化血脈在《閑話揚州》中化作“瘦西湖的柳絲、總帶著幾分六朝金粉的惆悵”這般兼具意象美與歷史感的文字。其散文結構常暗合《文心雕龍》“定勢”篇所言“循體成勢、隨變立功”的法則。

他的創作,是現代意識的古典表達。當新文化運動席卷文壇時,易君左選擇了一條“舊瓶裝新酒”的革新之路。在《閑話揚州》中,他以調侃和諷刺的筆調描述揚州“不景氣”的社會生活,針砭市政建設,批評揚州人不愛干凈、隨意潑水、公共場所便溺等不文明的生活陋習,尤其將揚州女性刻畫為輕浮、水性楊花的形象,編織出一幅近代江南社會的浮世繪,既延續了《儒林外史》的諷刺傳統,又注入現代人文主義關懷。這種創作手法,恰如其1936年《青年界》撰文所言:“當以《史記》之筆,寫《新青年》之魂。”

他的創作,是風格嬗變中的時代投影。易君左的創作生涯可分為三個鮮明階段:早期(1920-1930)的文學探索時期,以“文化批判”為內核;中期(1931-1945)的抗戰文學階段,堅持政論與文學并重;晚期(1946-1972)的港臺文學深耕時期,轉為“文化鄉愁”的抒寫。這種演變軌跡,暗合著中國知識分子從文化啟蒙到民族救亡,再到精神返鄉的心路歷程。

他的創作,是文學史坐標中的獨特存在。在民國散文譜系中,易君左與周作人、林語堂形成三足鼎立之勢。周作人追求“澀味與簡單味”,林語堂倡導“性靈文學”,而易君左則開創了“文化地理散文”的先河。其作品兼具《水經注》的考據精神與《朝花夕拾》的溫情筆致,在學術性與文學性之間找到了微妙平衡。其首倡的以“以史證地,以地載史”的寫法,成為文化散文的典范。

他的創作,是未完成的現代性探索。易君左晚年曾言:“我輩當以《資治通鑒》之筆,寫《人間喜劇》之事。”這種宏大抱負雖未完全實現,卻為當代散文提供了重要啟示。在全球化語境下重讀易君左,我們看到的不僅是一位作家的創作歷程,更是一個古老文明在現代化轉型中的精神自畫像。他的作品中傳統與現代的對話,至今仍在回響。

當我們在后現代語境中談論“文化斷裂”時,易君左的創作實踐提醒我們:真正的文學革新,從不是對傳統的徹底否定,而是如長江水般,既承載著上游的雪域記憶,又有著奔涌入海的蔚藍夢想。

三

當1937年的烽火撕裂華北平原,易君左放下手中的詩文書稿,將油墨未干的鉛字化作抗戰救亡的檄文。這位曾經風靡文壇的三湘才子,在民族存亡的十字路口,完成了從文化名流到抗戰文人的身份蛻變。他的生命軌跡,既有戰火中文人特有的婉轉,更具時代賦予的鏗鏘,最終勇敢彰顯了自身在抗日浪潮中的文人擔當。

他筆鋒如刃,擔當于文學活動的抗戰轉向。“文章合為時而著”,易君左深諳此道。抗戰爆發后,他參與創作的《血戰臺兒莊》系列通訊,以戰地記者特有的敏銳,將徐州會戰的慘烈化為紙上烽煙。在《大公報》連載的《游擊區紀行》中,他記錄下“百姓以籮筐運子彈、婦女以發髻藏情報”的動人場景。這些文字如同暗夜中的火把,照亮了抗戰必勝的信念。1941年香港淪陷期間,他冒險參與創辦抗戰文化專刊,每期扉頁都印著“文字即子彈”的警語,刊物雖薄如蟬翼,卻重若千鈞。

他文以載道,擔當于文化傳播的孤島堅守。上海淪為“孤島”的歲月里,易君左與鄭振鐸等文人組成“文獻保存同志會”,在租界閣樓中秘密開展文化抗戰。他們將善本古籍偽裝成藥材,通過教會醫院的地下通道運往大后方。易君左在日記中寫道:“今日轉移宋版《資治通鑒》一部,書頁間夾著蘇州河的水痕,那是文明的眼淚。”1943年,他參與主持的“文化茶館”成為淪陷區知識分子的精神驛站,茶館墻上掛著“寧為玉碎”的條幅,將文化空間轉化為抗戰堡壘。

他家國同構,擔當于社會責任的多維實踐。抗戰時期,易君左在與文化界朋友的交往中,寫下了大量歌頌前方抗戰的詩文。他的詩集《入川吟》《青城集》和中國歷史上許多民族英雄的傳記作品,就是在這一時期完成的。他將一腔熱血傾注于抗戰事業,傾注于祖國的文化事業,表現出高度的愛國熱忱和社會責任感。

他文心鑄魂,擔當于愛國情懷的終極表達。在重慶“霧季公演“期間,易君左將《屈原》的臺詞“風!你咆哮吧!”改為“血!你沸騰吧!”,引發觀眾山呼海嘯般的共鳴。1945年,他參與創作的《抗戰周年祭》組詩,以“楚雖三戶,亡秦必楚”的典故,喚醒民族記憶。當日本投降的消息傳來,他站在嘉陵江畔朗誦:“江水洗盡百年恥,文心鑄就九州魂”,詩句隨著江風飄向遠方。

易君左的抗戰歲月,是文人擔當的生動注腳。他證明在槍炮與筆墨之間,文化人同樣能筑起精神長城。正如他在《文化抗戰論》中所言:“真正的戰士,既能持槍殺敵,亦可運筆如刀。”當2025年的陽光灑在抗戰勝利80周年的紀念碑上,我們依然能感受到那些文字背后的溫度——那是文明的火種,在黑暗時代永不熄滅的光芒。

四

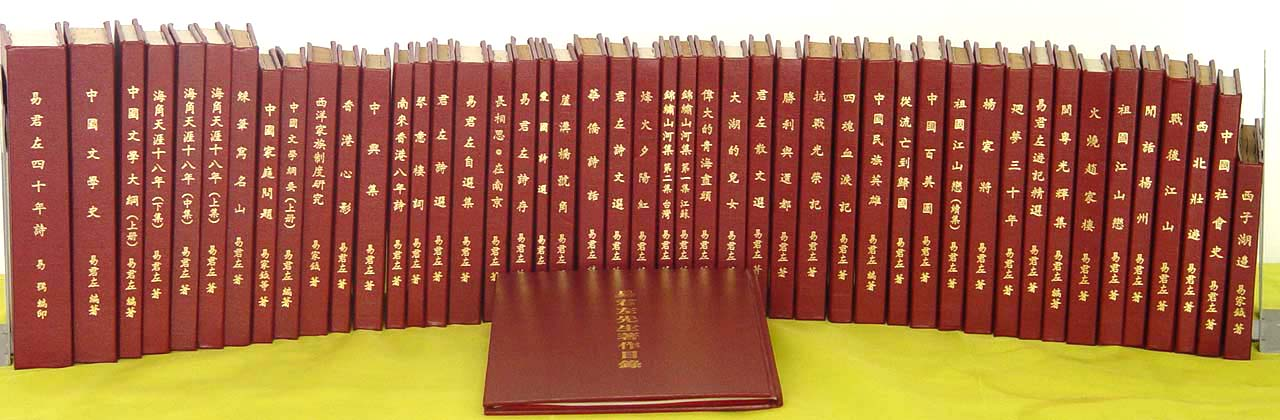

在民國文壇的裂變與新生中,易君左以筆為杖,丈量過西北的蒼茫大地;以文為舟,擺渡于傳統與現代的鴻溝。這位生于湖湘、長于京華的著名作家和杰出學者,學成回國后長期在國民政府軍政界從事教學、編輯出版與報業工作,抗戰爆發后積極參加文化救亡運動,1949年底去臺灣,之后輾轉香港、臺灣,在大學任教,兼任中華詩社社長,歷經世變。易君左文著廣涉博獵,游記、傳記、隨筆、詩詞、小說、劇本著作達60余部,多為對祖國大好河山和中華民族英勇抗戰的描寫。其為文、為詩、為畫,信手天成,卓爾不凡,在海內外被譽為文壇“曠世奇才”。

易君左的學術生涯始于對杜甫的重新詮釋,實現了從箋注到新學的范式突破。當同時代學者仍沉溺于“詩圣”的圣化敘事時,他已在《杜甫的時代精神》中開辟新徑。文中將杜詩解構為“時代的顯微鏡”,通過“三吏”“三別”等篇章,揭示盛唐向中唐轉型的社會肌理。這種將文學作品置于歷史經緯中的研究方法,打破了傳統詩話點評的窠臼,為現代文學批評注入了史學維度。

在西北任教期間,易君左完成的《孔子及孔門談詩》更顯其學術膽識。他剝離歷代經學家的注疏外衣,直接叩問《詩經》的原始語境,提出“詩教”的本質是“用藝術培養健全人格”的創見。這種回到文本本體的研究路徑,與后來新批評派的“細讀法”遙相呼應,展現出中國現代學者對西方理論的獨立消化能力。

易君左的學術創新深植于湖湘文化土壤,實現了湖湘文脈的現代轉譯。王夫之“經世致用”的思想在他身上轉化為“文學即生活”的實踐哲學。在《西北壯游》中,他將游記升華為文化人類學考察,記錄隴東民謠、河西走廊的婚俗。這些文字不僅是文學創作成果,更是珍貴的非物質文化遺產檔案。

他的散文理論尤具前瞻性。在《閑話揚州》引發的文化論戰中,他提出“散文當如長江,既有源頭活水的清冽,又有奔流入海的壯闊”的著名論斷。這種對散文“流動性”的強調,打破了當時“美文”的精致牢籠,為后來報告文學、紀實文學的發展埋下了伏筆。

作為現代文學史的親歷者,易君左的貢獻還在于重構了文學史的敘事框架。在《民族詩人杜少陵及其生平》中,他將杜甫從“詩圣”的神壇拉回凡間,展現其作為“時代記錄者”的本來面目。這種去魅化的書寫,影響了后來馮至《杜甫傳》的創作方向。

在臺灣執教期間,他主編的《中國新文學史綱》首次將抗戰文學、邊疆文學納入文學史視野。書中對“流亡文學”的專章論述,打破了以京滬為中心的傳統敘事,為文學史研究開辟了新的地理空間。這種“大文學史觀”的實踐,比錢理群等學者提出的類似觀點早了三十年。

五

在戰后香港的暮色中,易君左的身影總帶著幾分文人的孤寂。他生于書香門第,家學淵源深厚,文武兼資,簪纓相續,海外影響極大。他少時隨父輾轉京滬,在琉璃廠的舊書堆里泡大的他,練就了一手好文筆,卻也養成了幾分疏狂。少年時期,他曾執意要剪掉辮子,父親氣得用戒尺打他手心,他卻笑著道:“這辮子剪了,倒剪出個新天地來!”

他的婚姻生活頗多曲折。首任妻子是門當戶對的大家閨秀,兩人琴瑟和鳴,卻因戰亂離散。后來在重慶,他結識了第二任妻子,一位流亡的女學生。婚禮上,朋友調侃他:“易先生,這又是‘左’又是‘右’的,到底要哪邊?”他笑而不答,只把新娘的手握得更緊。抗戰期間,他帶著妻兒流徙西南,在防空洞里寫抗戰文藝作品,書稿被炸毀過半,他竟在硝煙中重抄,筆跡如刀刻般遒勁。

晚年寓居臺北時,易君左的生活簡樸得近乎清苦。他住在木柵的一間老屋里,墻上掛著一幅泛黃的地圖,上面標滿了他曾游歷的地方。每日清晨,他總會泡一壺凍頂烏龍,對著窗外的青山寫字。有次,鄰居送來一籃荔枝,他竟用荔枝核在宣紙上拼出“家國”二字,引得來訪的文人墨客紛紛稱奇。

他的精神世界始終在傳統與現代間徘徊。寫《閑話揚州》時,他筆鋒犀利,將揚州的風土人情刻畫得入木三分,卻也因“地域黑”的爭議招來非議。好友勸他收斂鋒芒,他卻道:“文章如刀,不斬邪佞,何以為文?”到了晚年,他轉而寫些閑適小品,在《我目睹香港兩次大暴動》中,他以親歷者視角記錄歷史,文字間多了幾分蒼涼。有次,他在日記中寫道:“昔日揮毫如劍,今朝落筆似棉,非是力衰,實乃心老。”

他的文學遺產中,最動人的莫過于那些未發表的手稿。在臺北的舊書攤上,有人曾偶然讀到他的《觀山筆記》,其中有一段寫道:“山非山,水非水,皆是我心之投影。少年時見山是山,中年時見山非山,如今見山還是山,卻已不敢妄言了。”這種對生命本質的追問,貫穿了他的一生。

易君左晚年常去陽明山散步,在山頂的涼亭里,他會對著云海發呆。有次,一個年輕人問他:“易先生,您寫了那么多書,最滿意哪一部?”他沉默良久,答道:“還未寫的那一部。”這話看似玄妙,實則道出了他始終未變的創作激情——哪怕在生命的黃昏,他仍渴望在文字中尋找新的可能。

他的離世頗為平靜。1972年3月30日深夜,他在睡夢中安詳辭世,桌上還攤著未寫完的手稿。葬禮上,友人送來一副挽聯:“筆走龍蛇驚風雨,心游天地任逍遙。”這或許是他精神世界的最佳注腳——在動蕩的時代里,他始終保持著文人的風骨與赤子的情懷。

如今,在香港的舊書店里,偶爾還能見到他的作品。那些泛黃的紙頁上,既有對家國的憂思,也有對生活的熱愛,還有對鄉愁的眷戀。易君左的一生,就像他筆下的文字,時而鋒利如刀,時而溫潤如玉,在歷史的長河中,留下了獨特而深刻的印痕。

六

在民國文壇的湍流中,易君左如同一葉孤舟,既承載著千年文脈的厚重,又迎擊著時代裂變的狂瀾,義無反顧地將個人命運熔鑄成時代的注腳,留給了后世無盡的歷史評價與時代回響。他出身晚清詩書世家,早年追隨五四新潮,后又游走于政治與文學之間,其人生與創作折射出轉型期知識分子特有的精神光譜。當我們試圖為其定位時,會發現歷史評價的坐標系始終在文學成就與道德爭議間搖擺。

易君左的文學地位呈現明顯的雙重性,形成文學史上獨特的雙重鏡像。當民國文壇的星河漸次亮起,他以其六十余部著作構筑起一座獨特的文學燈塔。作為新文化運動的參與者,他創作的《西子湖邊》等作品展現了白話文學的實驗性,其游記散文更以細膩筆觸捕捉民國風物,被林語堂等臺灣學者譽為“現代游記寫作第一家”。這種文學成就與他在安徽法政學校任教期間培養的文人圈層密切相關,其與郁達夫的交往軼事,至今仍是研究民國文人生態的重要切片。

但1932年《閑話揚州》引發的軒然大波,讓這位“三湘才子”突然陷入道德審判的漩渦。書中對揚州方言的戲謔、對女性群體的隱喻,特別是涉及地方名流的隱私披露,不僅引發揚州民眾的集體抗議,更招致青幫勢力的死亡威脅。這場風波暴露出知識分子在文化批判中的邊界困境——當文學表達觸碰地域尊嚴與性別倫理時,其引發的社會震蕩遠超文本本身。同時恰似一面棱鏡折射出民國知識分子在傳統與現實中的生存困境,他們既渴望突破舊制,又難逃士大夫的優越視角。

重審這場爭議,需置入左翼文學勃興的歷史語境,這樣才益于解開爭議背后的時代密碼。1930年代的中國,階級話語正重構文學評價體系,易君左的“閑話”文體與左翼倡導的“革命文學”形成微妙對峙。他筆下的市井敘事,既未被納入無產階級文學譜系,又難獲傳統士大夫的完全認同,這種尷尬恰恰印證了程凱所言“革命文學論爭的漫長后史”——知識分子在歷史洪流中的身份焦慮。

其爭議性在當代獲得新的闡釋維度。當網絡時代的“地域黑”現象層出不窮時,易君左事件成為觀察文化話語權的經典案例。他無意間踐踏的不僅是揚州城的集體記憶,更揭示了知識分子的表達特權與民眾情感接受之間的永恒張力。

易君左的人生軌跡對當代社會具有三重穿越時空的人文啟示:其一,文學才華與道德操守的辯證關系。他既能寫出《蘆溝橋號角》的抗戰詩篇,又因《閑話揚州》陷入道德困境,提醒創作者需對文字保持敬畏。其二,知識分子在時代變革中的身份選擇。從北伐從軍到報界主筆,他的跨界經歷印證了劉子凌提出的“決定論與自由意志”命題——文人如何在歷史必然中保持主體性。其三,文化批判的倫理邊界。當網絡放大言論的殺傷力時,易君左的教訓警示我們:真正的文化批評應建立在尊重與理解之上。

研究易君左尤其不能回避和淡化他在政治迷途中所忍受的文化陣痛。1945年的重慶談判期間,他參與了以詩詞回應毛澤東的《沁園春·雪》。這場文化交鋒成為他政治立場的關鍵注腳。這位曾積極投身新文化運動和文化抗戰的“龍陽才子”,最終在歷史轉折處選擇了保守立場。這種選擇,既源于對傳統文化秩序的眷戀,也折射出民國知識分子在意識形態更迭中的普遍困境。站在2025年的時空回望,易君左已然是文學史的一個生動注腳。在當代視角下重新審視他,我們看到的不僅是個體命運的沉浮,更是二十世紀民國知識分子的精神圖譜。他的文學成就與政治選擇,構成了一組深刻的悖論:既在散文領域開創新局,又在歷史轉折處駐足不前。這種矛盾性,恰似民國文人的集體宿命——在傳統與現代、理想與現實間艱難跋涉。他的創作與爭議,構成了觀察民國知識分子精神史的棱鏡——既照見傳統的斷裂,也折射出永恒的困境。在當下文化場域愈發復雜的語境中,重讀這位民國歷史上毀譽參半的“爭議文人”,或許能讓我們更清醒地認知:文學的力量,終究在于照亮而非傷害。

歷史從不簡單評判是非,它只是忠實記錄每個選擇背后的時代密碼。易君左的人生故事,恰似一枚文化琥珀,封存著二十世紀民國知識分子的精神基因。在當代回響中,我們聽到的不僅是過往的余音,更是未來的啟示。

作者簡介:劉啟明,湖南漢壽人。中國散文學會會員,湖南省作家協會會員。先后在國內各級報刊發表作品80多萬字,已出版文集《綠葉對根的情意》。小說《赴約》曾獲湖南省首屆“白鶴泉”杯詩文大賽一等獎。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業