——論威尼斯雙年展史上第一個僧人藝術(shù)家慧聞法師

撰文:高世現(xiàn)

威尼斯雙年展作為全世界最重要的藝術(shù)事件,威尼斯雙年展正越來越成為政治和資本的交匯之地,而縱貫于本屆雙年展各場館內(nèi)的事件,也確實地反映著“全世界的未來”。看威尼斯雙年展中扎堆參展的中國面孔,也許大家都在一窩蜂追徐冰、邱志杰、季大純、曹斐,但我卻對一個僧人引發(fā)極大興趣,并讓我重新審視藝術(shù)與宗教的關(guān)系。確實“全世界的未來”是一個雄心勃勃的詞匯,但它肯定不是一個關(guān)于未來學的論述。事實上,從奧奎·恩威佐( Okwui Enwezor)選擇的主題來看,主展場的核心地帶展示的是英國最著名的建筑師大衛(wèi)·阿加葉(David Adjaye)的作品,作為一個平臺為觀眾提供馬克思的資本論延伸閱讀,對稱的是黎巴嫩貝魯特的藝術(shù)家Joana Hadjithomas和Khalil Joreige的作品《一個攝影家的日記》。整體來講,本屆雙年展在裝置、影像、聲音、設計、繪畫、和雕塑上多維呈現(xiàn)藝術(shù)的劇場。正如評論家佛朗哥·法內(nèi)利所講“今年的第56屆威尼斯雙年展主題全世界的未來是戲劇和烏托邦的誘人組合。”然而在這眼花潦亂的展覽之中,我卻在38號館羅希尼宮找到一個純真上善的道場。所謂真善美,真和善,一直排在美前面。所以我認同藝術(shù)家第一重要屬性應該是“上善若水”、“真水無香”,所以當我在38號館看到慧聞的《一光年·繪畫的劇場》,在這個利用隔音材料在展場中隔斷出一個絕對靜化的空間之中,一開始就從視覺開始形成一種心理的壓迫,并在四周環(huán)境設計以抽象的佛像、活字印刷、水滴、石鼎等元素為輔助,現(xiàn)場以秒為單位循環(huán)播放聲控的“水滴聲”,“水滴聲”中主視覺墻體上的活字印刷的字模以時鐘的方式呈現(xiàn)到我眼前,我整顆心被震住了,這不僅僅是一種中華書法的“道法”之美,而是一個情緒上的宗教籠罩。

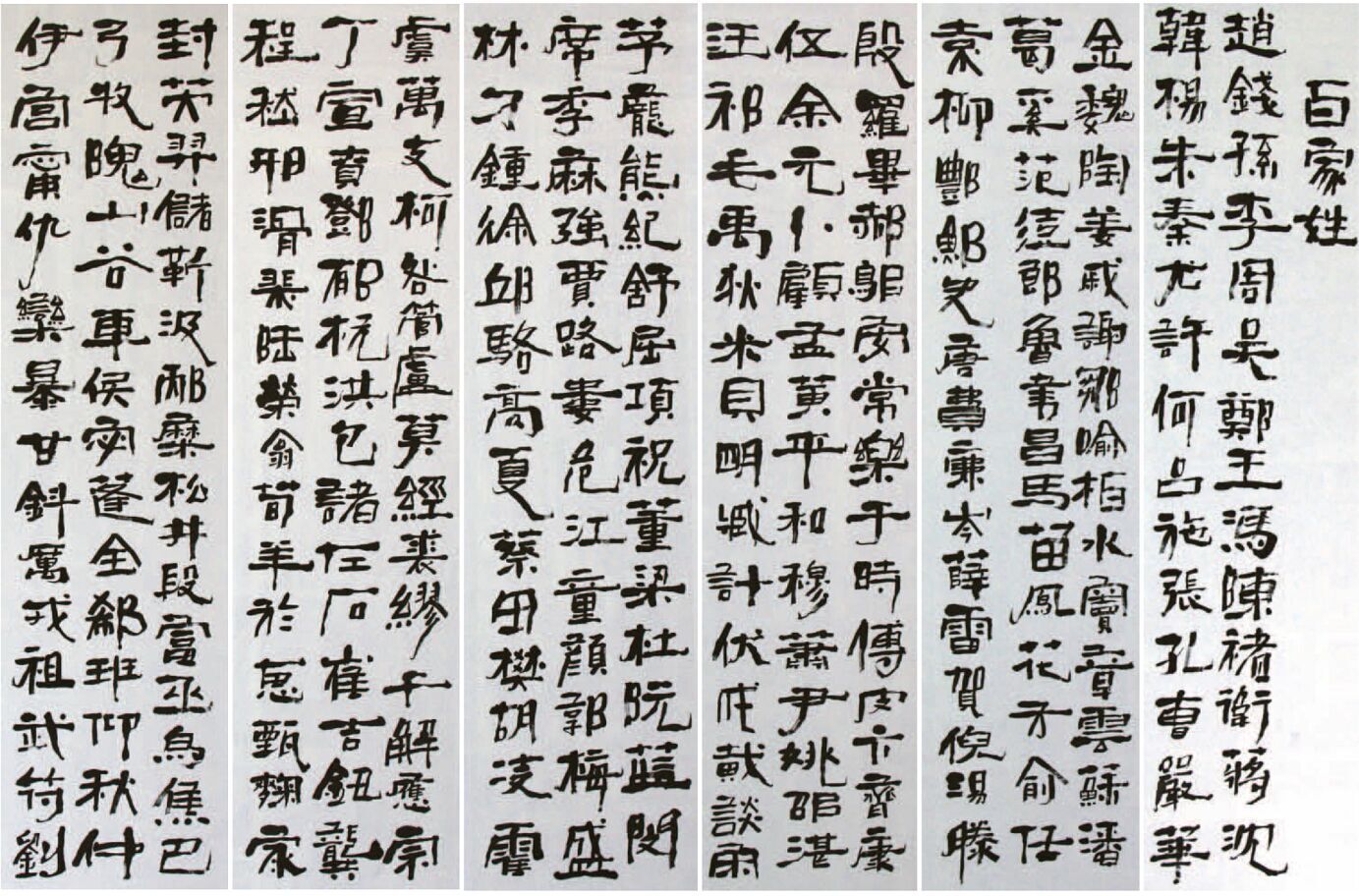

盡管身披袈裟,慧聞法師卻以堅定的佛教信仰和懇切實際的佛教修行普渡筆墨,成為一個當代禪院的藝術(shù)家,也可以說是威尼斯雙年展史上第—個僧人藝術(shù)家。古時從西域到東土,古絲綢之路文化交流最重要的內(nèi)涵之一便是各種宗教的東傳。在絲綢之路的交往中,持續(xù)時間最長、對世界影響最大當屬宗教文化傳播。因此,有歷史學者說,數(shù)千年來,絲綢之路上行走著兩個人,一個是商人,一個是傳教士。如今從中國到威尼斯,慧聞法師卻給這個噪動的雙年展帶來一個淡泊無極的東方禪境。宗教與藝術(shù)是人類文化歷史的核心內(nèi)容之一。不論東方還是西方,在數(shù)千年的文明進程中,宗教與藝術(shù)都蘊含了人們對真、善、美的追求和實踐。豐子愷說藝術(shù)的最高點與宗教相接近。藝術(shù)家看見花笑,聽見鳥語,舉杯邀明月,開門迎白云,能把自然當作人看,能化無情為有情,這便是“物我一體”的境界。更進一步,便是“萬法從心”、“諸相非相”的佛教真諦了。最高的藝術(shù)家有言:“無聲之詩無一字,無形之畫無一筆。”可知吟詩描畫,平平仄仄,紅紅綠綠,原不過是雕蟲小技,藝術(shù)的皮毛而已,藝術(shù)的精神,正是宗教的。古人云:“文章一小技,于道未為尊。”又曰:“太上立德,其次立言。”弘一法師教人,亦常引用儒家語:“士先器識而后文藝。”所謂“文章”’“言”,“文藝”,便是藝術(shù),所謂“道”,“德”,“器識”,正是宗教的修養(yǎng)。生命的終極意義不可能在此生中。如果它在此生中,而這總是模糊不清,也許不是終極。宗教性就是宇宙性。慧聞法師的《一光年·繪畫的劇場》就是要力圖打破遭遇現(xiàn)實的那種平庸與不誠實,通過宗教的劇情演繹“天人合一”的宇宙性的律動,在面對世界文化和未來文化的發(fā)展中,通過“宗教與藝術(shù)”多重空間的再創(chuàng)作的形式,努力拓展和建構(gòu)中國傳統(tǒng)文化新的視覺綜合文化體系。所以慧聞法師的《一光年·繪畫的劇場》制造出一個注重儀式性、時間性、體驗性的跨媒介現(xiàn)場,他把自己的繪畫語言制作成裝置場景,再結(jié)合聲音、影像等手段,形成具有東方文化精神的新劇場。任何藝術(shù)都能通過宗教而上升到一個意義的維度,在這個維度上,繪畫、影像、音樂、裝置、等多種媒介和形式在劇場環(huán)境中共存,這些媒介和形式的相互結(jié)合,把不同的時空意象引入現(xiàn)場,把二維的架上繪畫語言轉(zhuǎn)化為場景交融的四維藝術(shù)。慧聞法師把中國的“百家姓”在作品的再創(chuàng)作中構(gòu)筑起一個總體的敘述環(huán)境,觀眾可以在現(xiàn)場流線中漸次領略一幕幕的“情景空間藝術(shù)”。所謂“未來”,就是“現(xiàn)在”,所謂“全世界的”,就是“最精神的”。在藝術(shù)的非人化進程,慧聞法師以“宗教”拯救“藝術(shù)”,以“佛法”普渡“藝術(shù)時空”,慧聞法師透過其個人獨特的“百家姓”文字影像和運用現(xiàn)有的流動影像,居中一個“佛像”的光影嘗試挑戰(zhàn)舊有的宗教的道德力量,同時對大千世界揉合了佛十方三世的娑婆世界想法,并對東方凈琉璃世界進行文字普照還原,實現(xiàn)宗教與藝術(shù)家跨越時空的或贊嘆或瞻禮或稱供養(yǎng)的“諸眾生對話”(所以在文字上選擇了“百家姓”)。這件作品無論感知或概念上都為雙年展增添無窮的吸引力。“我的百家姓是你的眾生相”也將是今后討論的焦點。

《楞嚴經(jīng)》卷四曰:“云何名為世界?世為遷流,界為方位。汝今當知,東西南北東南西南東北西北上下為界,過去現(xiàn)在未來為世。”“上下四方曰宇,往古來今曰宙。” 佛教認為,從空間上看,宇宙是沒有邊際的。從時間上看,宇宙是前前無始、后后無終的。所以“未來”在慧聞法師眼中,就是“剎那”,關(guān)于剎那的長度,佛經(jīng)中有多種解釋,如:一彈指頃有六十剎那;一念中有九十剎那,一剎那又有九百生滅;剎那是算數(shù)譬喻所不能表達的短暫時間。所有的大千世界都在成、住、壞、空的過程當中遷流變幻、循環(huán)不息,沒有片刻的靜止。慧聞法師在這里便以書法作為一種思想場域在行為上的轉(zhuǎn)化這一實質(zhì)作為切入點,將通過由時間和速度計算出來的距離單位—光年與中國古代四大發(fā)明的活字印刷相結(jié)合,將書法的“道法”呈現(xiàn)在觀眾的眼前。密密麻麻的字模,濃濃的墨香,古老的手工藝,在這個遍布數(shù)碼電子的時代,觀眾們將通過視聽感受來自中國傳統(tǒng)文化的魅力,一同思考文化最本真的意義。慧聞法師通過這樣一幕“情景空間藝術(shù)”把一個原本信仰的、禪悟的、用現(xiàn)代審美的表現(xiàn)形式更好地表達一個得道高僧的的人文契機。“religious”和“art”分別以出世和入世的維度實現(xiàn)了這樣一個僧人與藝術(shù)家角色互補的劇場,將展覽空間呈現(xiàn)為一個禪意的、修法的、清凈的過程。加之百家姓的淵源文化,慧聞法師的書道悟入禪機,其書體墨跡脫去了名韁利鎖的束縛,如法思無法,恬靜自然。慧聞法師在這場藝術(shù)與宗教的多維融合,去重新探討時空與藝術(shù)闡釋的微妙關(guān)系,在思想場域和精神緯度上的意義,向世界展示中國文化的和諧理念 。

如果在恩威佐看來,矛盾是《資本論》的核心,作為全世界最重要的藝術(shù)盛事,本屆展覽也不僅是純粹的理想主義的烏托邦,政治和資本的因素同樣在暗流涌動。讓人意想不到的政治立場是另一種能在威尼斯雙年展上獨樹一幟的方式。波蘭館的色列藝術(shù)家亞爾·芭塔娜(Yael Bartana),創(chuàng)作了關(guān)于猶太復興運動的三部影像作品。亞爾·芭塔娜的作品講敘的是猶太人擁有返回波蘭并且在那定居的權(quán)利。相比亞爾·芭塔娜高政治和資本的因素所表達優(yōu)雅的民族主義,其他各館藝術(shù)家企圖以政治姿態(tài)征服藝術(shù)總是浮夸空洞。比如說年輕藝術(shù)家組合Allora & Calzadilla在美國館外放置了一輛上下顛倒的坦克,一位奧運會運動員則在坦克上放置的跑步機上進行跑步訓練。這件作品傳達的信息與它所產(chǎn)生的喧鬧聲一樣枯燥乏味。還有美國館入口處的雕塑“Armed Freedom Lying on a Sunbed”,那青銅制的“自由女神像”躺在一架日光浴床上看起來更是死氣沉沉且迂腐學究。而意大意館的維托里奧極其惡劣的信仰及其憎恨藝術(shù)的傲慢自大,他使我看到了有史以來最丑陋的當代藝術(shù)展。《紐約時報》也評價這場展覽為“無可救藥的”、是一次“國家的丑聞”。瑞士館托馬斯·赫賽豪恩(Thomas Hirschhorn)的人體模型、鋁箔、戰(zhàn)爭圖片以及破瓶子的世界中,我看到這是一個負載過多充滿了羞愧、孤獨、暴怒、決心以及藝政治野心的撒謊者的堡壘。如此多國家迷失在取悅藝術(shù)界政治的欲望中,我總是驚訝于他們無知甚至很幼稚的將“丑陋的歷史就擺在各館顯眼的地方”。恩威佐說,“我希望雙年展不要那么華而不實,希望它更加清醒,能夠有深刻的反思。”今屆的威尼斯雙年展確是五花八門,主題展、國家館、平行展,令人眼花繚亂。主題展的作品多而雜,有的相當不怎么樣,國家館也是良莠不齊。我們看到展覽的中央,艾薩克·朱利安(Isaac Julien)將戲劇性地朗誦馬克思的《資本論》,在雙年展舉辦的這七個月中每日連演,這一看似致敬的行為卻不能不讓人聽出顛覆的意味。說了這么多國家的藝術(shù)家將政治和資本強加在藝術(shù)身上,是想說明藝術(shù)不需要投機,相反能給予啟蒙的我個人覺得只有慧聞法師,他是代表“道法在威尼斯”的首位僧人藝術(shù)家,他很純粹,所以我在專題文章說慧聞法師是用佛性禪心說服藝術(shù)。就如同文藝復興是從宗教物理轉(zhuǎn)化為人文物理,所有的“視覺藝術(shù)”最終都會是大思想和大智慧的真面目,真正的藝術(shù)宗教就位于超越外觀和物質(zhì)形態(tài)的地方,它又是一件可看見的安魂曲。如夢如泡影,無為無色相,這是人文物理回到宗教物理的初始狀態(tài),靈魂沒有包袱,回到原生態(tài),最終慧聞法師帶給了威尼斯一次新絲綢文化、藝術(shù)、宗教、影像、文學和哲學之旅,一次混合了多種學科的身心意之旅,創(chuàng)造了一個宗教與藝術(shù)的平行世

(作家網(wǎng)安琪編選)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)