筆墨紙硯的東方藝術(shù)地位

——論述何士揚(yáng)筆墨紙硯的新士大夫情結(jié)

撰文:高世現(xiàn)

我剛看到何士揚(yáng)的《名士鑒茶圖》,就覺畫中人物道骨岸然,梵相天生。相由心生,無疑中國畫本就是何士揚(yáng)修行的載體,日積月累,正法眼藏,涅槃妙心,實(shí)相無相,微妙法門,佛性便印在了臉上。是的,何士揚(yáng)已經(jīng)把畫畫當(dāng)作一種回歸本心的方式,無論是畫畫還是讀書寫文章都是他修行的一部分。他說“人都有佛性,終會(huì)成佛。佛永遠(yuǎn)只會(huì)看到人善良的本心。燈不滅,人就在修行的路上。”可見何士揚(yáng)上根利智,感受性很強(qiáng),乃有宿世善根及大智慧根器之人。

如果單憑著一股宗教熱情,對(duì)“法”本身卻不能安住,那么心性就無法定下來,佛性就不能增上了。我大膽總結(jié)一下,何士揚(yáng)的藝術(shù)修為已經(jīng)落實(shí)到了“筆墨紙硯”之上,乃謁:“筆墨紙硯,如此四寶,乃身血皮骨也,筆如法身,乘法渡心,至涅槃岸;墨比慧血,進(jìn)妙菩提,速登正覺;紙若慈皮,不朽之悲,生死永斷;硯換圣骨,磨無量趣,常住快樂。”

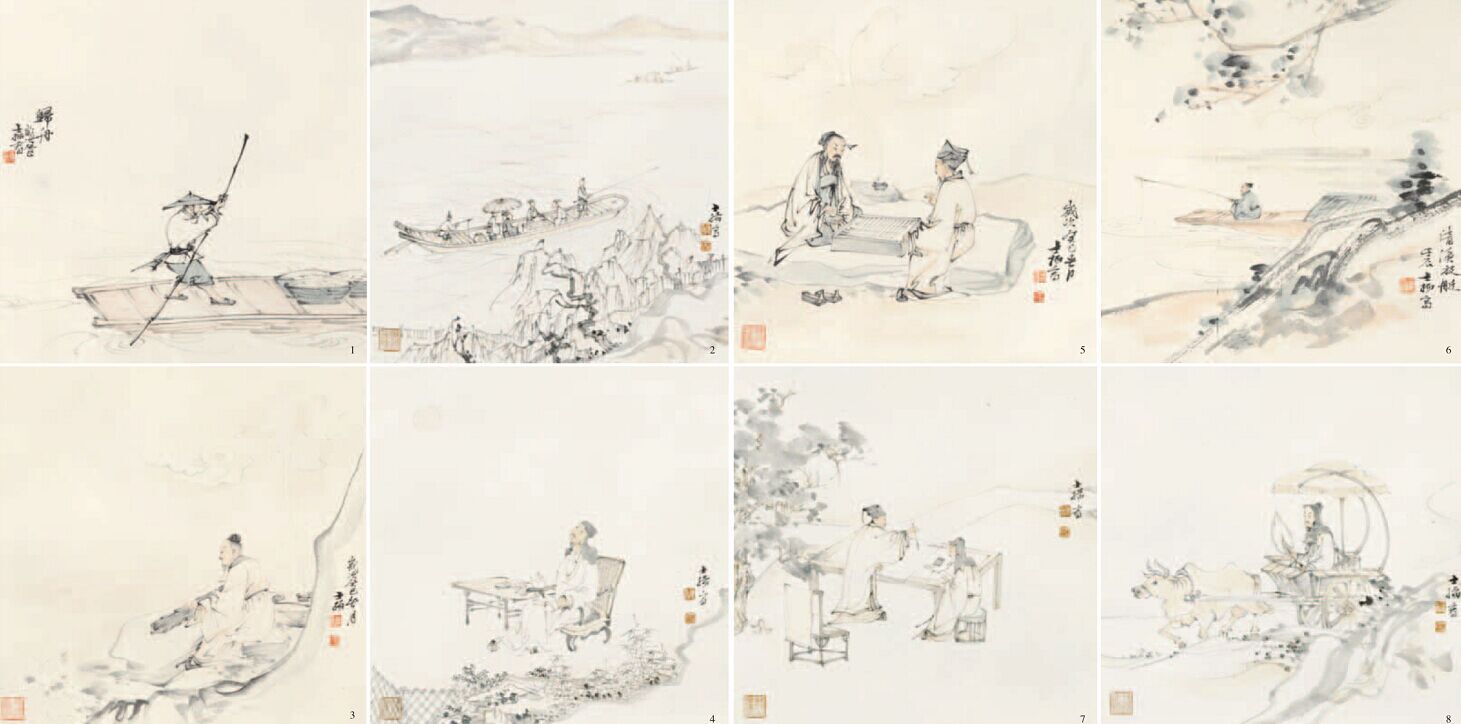

筆,乃“渡”之用。佛有三不渡,即無緣者不渡,無信者不渡,無愿者不渡。筆亦也有三不渡,無真者不渡,無善者不渡,無美者不渡。下筆者須長時(shí)熏修,始能自度。再經(jīng)歷“人性之常”與“自然之道”,方能度人度己度萬物度世間。起筆如是因,收筆如是果,一切唯心造。何士揚(yáng)的《歸舟圖》筆墨洗練,畫風(fēng)大度,古樸清雅,細(xì)微之處刻畫干凈利落,展卷之際,頓覺一股道家之氣撲面而來。觀筆墨技法,人物線條剛勁利落,簡潔洗練,著力感極強(qiáng),戴笠艄公之竹篙頗見羊毫筆之長鋒風(fēng)生水起,水波乃鐵劃銀勾畫成,顯得十分剛勁,與畫面的氣勢(shì)相當(dāng)融合。從隨意奔放的用筆施墨,勁健放縱的筆致,酣肆空朦的墨色,野逸的氣韻,可看出何士揚(yáng)用筆之道,“界乎道與不道之間”,此“非常道”乃筆“渡”之妙。佛不是精神寄托,也不是逃避生活,而是積極地去追求人生的至境。勤修戒定慧,熄滅貪嗔癡,以達(dá)到至剛至柔的無我境界。佛法不僅僅是高高的佛像,古寺青燈,拜求名利姻緣的信徒,創(chuàng)立佛教的釋迦牟尼更是一個(gè)無神論者。何士揚(yáng)執(zhí)筆立法,縱橫無礙,提頓從心,以一個(gè)修行者的身份在時(shí)下極度喧囂的氛圍中,撥開凡塵的云霧,“渡”色如空。

筆如何“渡”?古人說是“八向用筆”,講究筆精墨妙。比如說何士揚(yáng)的《張?zhí)鞄煛酚霉P的書寫性和以線造形的表達(dá)方式,就是發(fā)揮中國畫的審美特性有所為有所不為,用筆之提、按、擒、縱、使、轉(zhuǎn)、頓、挫,行墨之方、圓、肥、瘦、血、肉、剛、柔,可見中鋒渡指、側(cè)鋒渡肩、藏鋒渡肘、回鋒渡腕,隱鋒以藏氣脈,露鋒以耀精神,“筋書”也好,“柳骨”也罷,然這些均稱之“法渡”,“道渡”是魂奪、魄擇、心領(lǐng)、神會(huì),無“道渡”其人物形象就不感人、不生動(dòng)、不深刻。何士揚(yáng)深諳筆之“渡”,隨類“渡”我,以形“渡”神,賦色“渡”空,自有一套自成體系的宇宙觀。

墨,乃“修”之用。修行修心,佛法入心,統(tǒng)攝萬念,“遷”、“想”、“妙”、“得”,一筆一禪。在過去的二十多年里,用筆墨紙硯作畫的畫家試圖從開放性的表現(xiàn)中去尋找“筆墨紙硯”傳統(tǒng)的合法性,出現(xiàn)了“實(shí)驗(yàn)水墨”、抽象水墨”、“現(xiàn)代水墨”、“具象水墨”、“表現(xiàn)水墨”、“觀念水墨”、“前衛(wèi)水墨”種種花名。然何士揚(yáng)的骨頭里仍然浸透了“何氏之墨汁”,同乎性情,非高曠中有真摯,則性情終不出也。其要在修養(yǎng)心性。何士揚(yáng)的《聽松》用墨的聲音與松濤渾然一體,依稀可辨;淡墨不見松須,然墨之音樂融結(jié)緊密,沒有停頓,一氣呵成;能把墨揮出音樂性者,非性情者不出。我仿佛聽到了“墨的禪心”。

墨濃而濁,何士揚(yáng)的用墨淡遠(yuǎn),意態(tài)翔動(dòng),表現(xiàn)出“咫尺千里”的遼闊境界。用淡墨最顯著的要稱明代董其昌。他喜歡用“宣德紙”或“泥金紙”或“高麗鏡面箋”。筆劃寫在這些紙上,墨色清疏淡遠(yuǎn)。筆劃中顯出筆毫轉(zhuǎn)折平行絲絲可數(shù)。那真是一種“不食人間煙火”的味道。水墨乃畫之血,潤則有肉,燥則有骨;“濡染大筆何淋漓”也好,“濃不凝滯,淡不浮薄”也罷,此皆乃用墨之“外修”也。用墨之“內(nèi)修”,講究功性兩全,心手雙暢,神采飛揚(yáng)。看何士揚(yáng)的畫,猛一眼就能感受到其中的氣息,那種撲面而來的感染力就是中國畫最重要的東西。

紙,乃“定”之用。從漢代大量造紙開始,中國文化隨之進(jìn)入一個(gè)絢爛多姿的時(shí)期,書法繪畫藝術(shù)在紙上有了更廣闊的舞臺(tái)。生宣的發(fā)明,廣泛應(yīng)用到書畫創(chuàng)作中,對(duì)書畫創(chuàng)作又產(chǎn)生了一次革命性的影響。生宣的性能強(qiáng)調(diào)的是滲透性,墨不是在紙上的,而是在紙內(nèi)的。這樣用筆的快慢、軟硬、輕重就有了明確生動(dòng)的表達(dá)。畫家的每一妙筆或敗筆毫無遮攔的展現(xiàn)出來,每一筆的暈染都會(huì)在紙上留有痕跡,使整個(gè)繪畫過程明確的呈現(xiàn),對(duì)作畫過程一氣呵成的要求更高了。何士揚(yáng)用紙講究“遷思妙得”之“妙”、“技道相生”之“道”、“知行合一”之“合”,比如我們看何士揚(yáng)《清溪放艇》,似得無法之法,出規(guī)入矩,尺幅之中,寸山勺水,悉臻化境。紙上風(fēng)云,紙上波瀾,只屬清溪一釣舡。

確實(shí),中國畫講究用紙 , 近現(xiàn)代有些大家的技法就是根據(jù)紙性演繹而來。付抱石在皮紙上用健毫筆,揮灑出靈動(dòng)飄逸的“抱石皴”。齊白石以水墨,配合筆墨的濃淡干濕,便能于生宣紙上表現(xiàn)蝦的通透體明,栩栩欲動(dòng),充滿美感意趣。張大千為了創(chuàng)新潑彩 , 六十年代初在日本特制仿宋羅紋宣“大風(fēng)堂紙”。然“紙”為定格之需,也是“坐定”之始,未入“行定”也,如果“坐定”是一禪,那么“行定”就是九禪,什么是“行定”,我認(rèn)為就是“心定”、“息定”、“知定”,以心為行,息決定行,知描述行;“紙”的功效才能突顯。也就是古人所說,一幅好畫,可入行,可入望,可入游,有入居。此乃一紙“定”乾坤。

硯,乃“藏”之用。傳統(tǒng)的中國畫通常要用固體墨塊在硯臺(tái)上加水研磨運(yùn)用。硯,固執(zhí)堅(jiān)持之須也。“藏”,在修行,三藏乃為律、經(jīng)、論。在修為,“藏”亦“隱”也。在修學(xué),“藏”則“儲(chǔ)”也。此乃一硯“藏”天下。

總之,何士揚(yáng)對(duì)古代筆墨紙硯的工藝研究,和重新追尋傳統(tǒng)筆墨與文化精神,并在教學(xué)上提出專業(yè)教育與人文熏修并重的教學(xué)理念,是一種“從容與端莊”。可以說,何士揚(yáng)以一已之力用筆墨紙硯確立了一個(gè)當(dāng)代文化背景的東方藝術(shù)地位。文房四寶所擅長的勾勒之美,是中國文化之美的表征。它與西畫之美同為人類精神文明的偉大結(jié)晶。筆墨紙硯文房四寶,是中華文化的通用利器,但何士揚(yáng)卻都讓它們帶上鮮明的新時(shí)代烙印,并以此勾勒出東方文明精神。

(作家網(wǎng)安琪編選)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)