在古老的容顏里重建新人文水墨精神

周瑟瑟

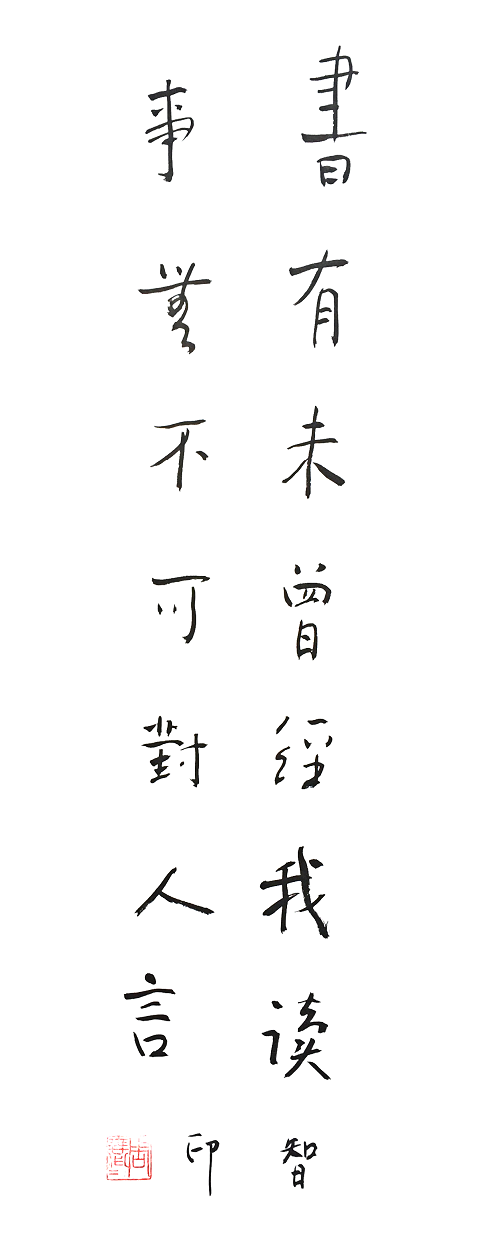

父親離世前給我用粗糙的毛筆寫了三個字:詩硬骨。這三個字我帶到了北京,凝視父親的遺墨時我會低泣,父親當時病重,他對我說舉不起毛筆了,他握筆的手背上一片烏青,那是每天打點滴留下的。80歲的父親在胰腺癌晚期已經消瘦,他的生命很快就要消逝了,我心里清楚,寫了一輩子字的父親給我留下的是最后的字。

我驚訝地發現,父親不在了,他的字還在,字里有父親的體溫,我具體地感受到父親的體溫在墨汁里留住了。水墨里有一張父親硬朗的臉,水墨里有父親寬厚的性格。父親成了古人,但他的字在兒子的心里卻萬古常新。

這就是水墨與書法穿透時間傳遞給我溫潤的情感,它復活了我的父親。

想念父親的異鄉之夜我就寫字畫畫,一邊畫一邊流淚,我無處安放的孤寂有了水墨的溫暖。

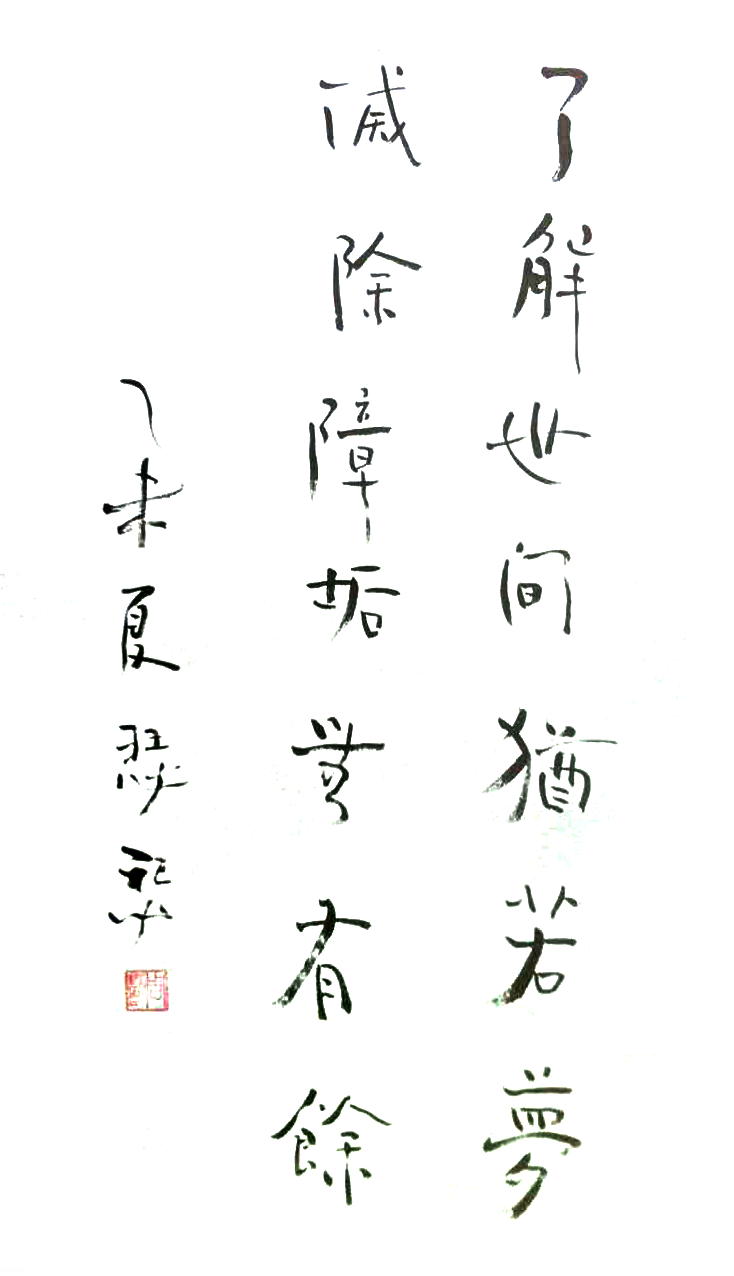

我的情形是這樣的:從1980年代到現在,我一直在孤寂中寫作,1980年代的人文啟蒙精神一直在我的血液里流動。隱秘的愿望是我渴望回到古代,但顯然回不去了。向古人的靈魂靠近是一個無奈的選擇,藝術從本質上是表達個體的情感,我自從去年夏天父親去世后,在一個沒有了父親的生活里,我慌了神,也開始了尋找我的“文化之父”,向書畫藝術與詩歌尋求心靈的安慰,我這一年多來的書畫與詩歌創作完全是為孤寂的精神作支撐,我有被擊垮的時候,但我從中感受到了堅忍而安寧的禪境。

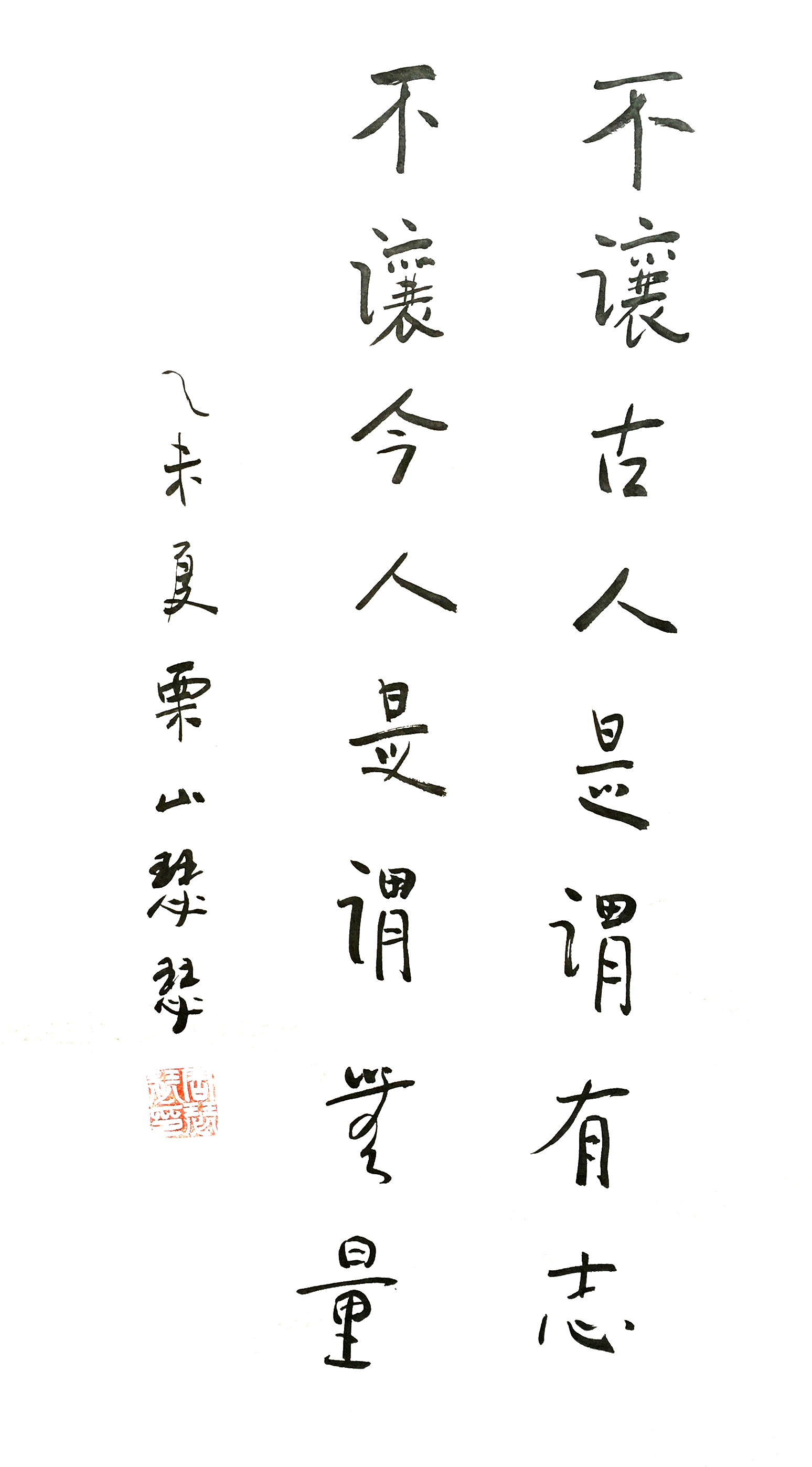

我的水墨屬于栗山,栗山是我的“父母山”,父親就埋在栗山的黃土與樹林中。栗山山體低矮,有著湘北丘陵的勃勃生機,自然山水是最好的水墨,在栗山面前我是它笨拙的兒子。我的肉身以后也要歸于栗山。

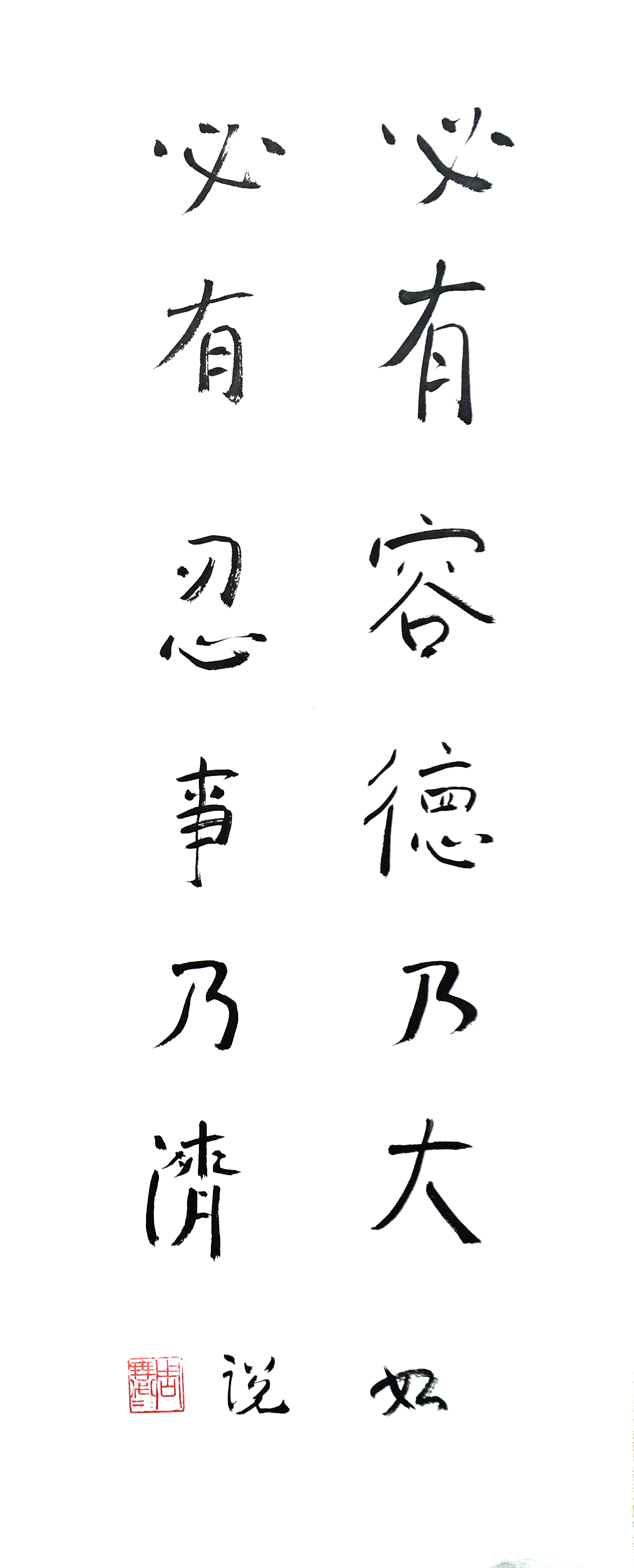

我的書畫藝術創作更多的是我們這一代文人基于個體的歷史命運所做出來的選擇,歷史人文有著驚人的相似,從八大山人、齊白石到弘一法師,水墨藝術史完全是一部中國人的精神史,在一個喪父的年代,我個體的命運加入了水墨精神的現代傳承與復活。

我的創作是心靈孤寂時的創作,傳達的是我的憂傷與喜悅,現代人的情感如果能像古人那樣通過書畫藝術完整地記錄下來,就不枉活在當下了。我們的歷史因為書畫藝術而更加真實,我認為很多時候我們生活在巨大的虛假之中,無以擺脫,但書畫藝術可以讓我們回到真實的狀態,我的水墨與書法無非是想表達寂靜。

我所處的時代遇到了精神突圍與價值重建的難題,我的書畫藝術是基于當代新人文啟蒙精神的缺失,試圖通過水墨藝術尋求思想與靈魂的烏托邦。顯然,自由藝術精神與古老的人文趣味可以統一,古老水墨與現代性啟蒙思想有著相同的精神源頭,我在中國人的審美傳統里獲得了現代新人文水墨精神的滋養,我在水墨里學會做我兒子的父親,向他傳遞我父親像宣紙一樣的包容與忍耐。生活有太多的曲折,文化有太多的磨難,水墨卻安靜如我的父。

但如果能回到古代的寂寞里,我還是想回去,可是當代的肉身太沉重,現在我是我兒子的父親,水墨藝術為我堅持了古老的容顏,我以水墨的容顏活著。

周瑟瑟

周瑟瑟

純貴坊酒業

純貴坊酒業