孫曉婭:評電影《小鞋子》與《幼兒園》

文/孫曉婭

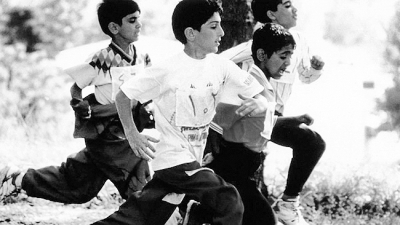

《小鞋子》劇照

20世紀90年代之后伊朗電影在國際影壇異軍突擊,從《櫻桃的滋味》《白氣球》到《小鞋子》《一次別離》,這些帶有鮮明紀實風格的影像讓我們更為深入地去觀察伊朗內部的日常生活。馬基德·馬基迪執導的《小鞋子》曾摘取蒙特利爾電影節最佳影片,是伊朗史上首次入圍奧斯卡的影片。《幼兒園》是俄羅斯著名詩人葉夫圖申科自編自導自演的自傳性影片。一個是“不抒情的朗誦”,一個是抒情的詩人電影,將它們并置而談,緣于二者在諸多差異中有著驚人契合的視角與切近的心理機制:以兒童為主人公,置身苦難世界,小鞋子、金魚等為意象,在樸素與粗糲中深藏著感動、隱匿著詩意。

首先,被遺忘與擊毀的兒童世界。兩部電影均借助兒童視角呈現他們現實的處境,作為成人觀影,我們無法俯瞰他們的生活,因為他們的兒童世界被外界遺忘或擊毀。《小鞋子》的英文片名被譯為“天堂的孩子”,不過阿里和妹妹的“兒童世界”有著迥異的質地和成色——貧寒之家。電影開頭以一組剪輯鏡頭勾勒出生活的拮據,這里沒有人將阿里當作兒童。當他弄丟妹妹唯一一雙鞋子,這個平常的兒童行為過失,竟使他習以為常的“艱辛”突然變成冷酷而鋒利的“災難”。他沒向父母求援,勸服妹妹共同締結了秘密,在非難面前努力保持緘默。置身成人世界刮來的風暴中,阿里如同一株稚嫩的樹苗劇烈搖晃卻毅然挺立,影片反復出現兩個孩子在陋巷中鳥兒般飛馳的鏡頭,對阿里而言,奔跑充盈著偉大的使命感,似乎在支撐整個世界的運轉。與阿里要為做“錯”的事情負起全權責任比照,《幼兒園》中的冉尼亞要擔負起戰爭中一個男人的責任,影片開場,德軍戰火向莫斯科逼近,城市居民向西伯利亞疏散,冉尼亞拉了一支動聽的曲子為父親送行,小提琴舒緩的弦音替代了依戀的淚水——他不能滯留戰士奔赴前線的步伐。當母親將他送上開往西伯利亞祖母家的火車上時,伴隨尖叫的汽笛聲,列車緩緩向前移動,那是冉尼亞兒童世界的終結。奔馳的列車在行進中遭遇“空襲”,幾節車廂被炸毀,流彈紛飛,冉尼亞走向剛剛偷走他的涼鞋卻被炸死的小男孩身邊,揀起石塊一次又一次朝德寇戰機投擲過去,空襲改變了冉尼亞投奔祖母的計劃,他和另一個孩子偷偷爬上開往前線的軍用火車,想參軍打仗。如果說阿里的兒童世界被成年人的世界籠罩與裹挾,冉尼亞的兒童世界則被戰爭擊毀,兩位小主人公都獨立倔強地承受著苦難的不幸,影片中人們多未把他們當“兒童”對待,兒童身份更像是一個虛擬的存在。他們用澄明的大眼睛謹慎地打量著外界,承載著成人世界的苦難,遵循、延伸著成人世界的邏輯,以成人的姿態與“命運”周旋、抗衡……恰恰是他們單純、堅定的一往直前促發我們反思或關注本應屬于他們的兒童世界,這理應散發出天堂般光暈的世界在兩部影片中被渾濁、灰白、暗沉的背景色調取代了。

其次,苦難中閃熠的善良之光。阿里與冉尼亞生長的時代不同:阿里生活于善良人的世界里,影片不曾出現邪惡的角色,“善良”彌散于每一幀鏡頭,尤其當它與“苦難”疊印起來,構成這出“無因的悲劇”電影最攝人心魄的魅力。最終,當阿里和妹妹找到丟失的小鞋子時,卻因為盲人的女兒同樣的苦難與善良而放棄了追索。無獨有偶,《幼兒園》中,嘈雜的列車上,一個小男孩想要偷走冉尼亞的涼鞋,爭奪扭打時,冉尼亞看到那個孩子光著的腳凍得裂開口子,就主動把鞋送給他。小男孩被炸死后,女列車員從尸體上脫下涼鞋還給冉尼亞,他拒絕接受,悲傷地想起正在前線慰問游擊隊員的母親。誠然,生活的苦澀與戰爭的殘酷都未能砥礪他們的善良,“苦難”與“善良”構成奇特的對應關系:一方面,“苦難”似乎帶有某種本質主義的先在性,它成為滋生人與人之間圣潔情感不可或缺的必要條件;另一方面,“苦難”也可以被視為“善良”質地的試金石,阿里一家在“苦難”重壓之下的“善良”才是真正的“善良”, 冉尼亞生死考量面前的給予才是真正的饋贈。與阿里和妹妹乃至《小鞋子》中所有人都籠罩在一片宗教情懷的圣潔光暈之中的內心視像不同,《幼兒園》展現了從戰爭爆發到奪得勝利過程中生活的不同面向,導演力圖以兒童的眼睛刻繪戰爭期間的人民——有出于報復心踩碎冉尼亞小提琴的小販,有教唆孩子的盜竊團伙……作為插敘,他們顯然不是影片的著力點,導演更為側重的是悲慘的戰時生活過濾與折射出的人性的暉光:沒有完成任務的女列車員在齊瑪站將金戒指退換給冉尼亞的祖母,竊賊頭領還回剛剛偷到的夾有兒子陣亡通知書的母親的錢包;病重的提琴師把珍藏在床底下的小提琴交給了一心想幫冉尼亞做把小提琴的托里揚,多次搭救冉尼亞的犯罪團伙的一員麗莉亞……相較世俗生活的“輕”,《幼兒園》中正義、家國、民族、反抗、良心這些沉重的主題貫穿影片始末。如果說在《小鞋子》里宗教構成了一個整體性的存在,孩子眼中的天堂,滌蕩了現實的“惡”,從而完成了對世俗生活的超越;那么,《幼兒園》中的戰爭是全部敘事的核心,孩子歷經了戰爭的“罪”,也敞開了他全部的善,洞見了人性的丑與美,這些已然超出對戰爭原罪的表達。

最后,錯置的詩意與詩性的隱喻。兩部電影真正觸動我們的絕非異質性體驗的“宗教”關懷、人文關懷或戰爭關懷,而是現實“存在”意義上錯置的“詩意”與隱秘的詩性“美”。“詩意”和“美”并非《小鞋子》試圖表達的東西,滲透于影片中似是無心點染的“詩意”卻真正構成了《小鞋子》無上的超越性——超越功利、宗教和道德,成為最為本真的“存在”。電影開頭,鞋匠修理的是一雙粉紅色的鑲嵌著漂亮的蝴蝶片的女鞋,這是一個與整部電影主色調反差極大、頗富意味的意象,它表征著即將丟失的小鞋子是作為一種“詩性”而存在。在貧寒之家,“鞋子”不具有太多實用價值;在人群中,只有鞋子能標識出她們的身份,讓我們看出她們是作為生命個體而存在。鞋匠的手其實是在維持、拯救乃至復活殘存于這雙鞋子上的“美”。事實上,小鞋子所承載的“美”,以及妹妹莎拉對“美”的憧憬和追求都是處于被忽視的狀態,阿里全力為妹妹爭取新鞋子的同時也一次次遏制著她的渴望。莎拉沒有放棄對小鞋子的追求,這種渴望和欲望無關,它攜帶著某種節制甚至從容的寧靜之感,毫無任何激烈、乖戾的貪婪之氣。那雙丟失的鞋子是她個體生命不可或缺的美好的部分,對它的尋求是在追回某個丟失的自己。在此層面,小鞋子的“美”不依附于任何“他者”,它本真的存在于海德格爾所說的可供“棲居”的“詩意”空間。這個空間由莎拉對失落之“美”的執念而生成,亦如電影中極富詩意的序列鏡頭:斑斕的肥皂泡調皮地在院子里飛舞,兄妹倆沉浸在一種無與倫比的快樂之中;結尾處,池中的小金魚游到阿里傷痕累累的腳邊,似是安撫,似是提示我們:這個苦難重重的小院就是一方隱秘的詩意空間。顯然,詩意錯置于《小鞋子》主題之外,而《幼兒園》從一個孩子詩性的視角去反觀二戰,時時自覺于詩性的隱喻表達——從頭至尾被詩歌連通,中間多次出現小女孩在各種場合充滿激情的詩歌朗誦,鏗鏘的節奏伴隨悠揚的小提琴聲在空中久久回蕩。導演努力把詩人的文學想象通過銀幕語言表達出來,這是詩人電影獨樹一幟的個性。此外,影片多次閃現玻璃魚缸的意象,捧著玻璃魚缸出場的冉尼亞,與每個戰士手中都捧著盛著金魚的玻璃缸,金魚和水在慢鏡頭中久久地搖蕩,這詩性的鏡頭構成隱喻和寄托。在普希金的童話中,金魚象征著幸福、希望,而金魚和小提琴的弦音必將超越于戰爭的苦難,回歸人類的童年,詩意強大的生命力在電影中滋生蔓延。

從結構節奏、鏡頭剪輯以及電影內部的藝術構思等方面看,《幼兒園》無法與《小鞋子》堪比,兩部影片中苦難世界的維度、關懷的方式也截然不同。但是,它們散發的感染力卻不分伯仲,那苦難世界中的“詩意”帶給我們無盡的感動和靈魂的震懾。

作者簡介:

孫曉婭,女,1973年生。北京師范大學文學博士,首都師范大學文學院副教授,自2006年開始擔任碩士生導師,首都師范大學中國詩歌研究中心專職研究員,《中國詩歌研究動態》之“新詩卷”與“古詩卷”執行主編。

來源:光明日報2015年12月31日

————————

作家網編輯:安琪

純貴坊酒業

純貴坊酒業