探班舞劇《絲綢之路》:演員快把“沙子”吃光了

文/麻將

世界上本沒有路,走的人多了,也就成了路。

絲綢之路,

一個德國人命名的地理文化詞匯,

一條連接亞非歐的貿易之路,

一條東西方文化交流之路。

走在天荒地老的大漠,

人們在孤獨中跋涉,

在跋涉中相遇。

那種相遇,

有時是一壺熱酒的分享,

有時卻是鐵血烈火的迎頭相撞。

酒冷了,火滅了,

足跡,卻已凝注在大漠之上。

筆者曾沿河南洛陽、陜西西安、甘肅敦煌一直走到新疆喀什和帕米爾高原,算是完整走過中國境內的陸地絲綢之路。那一望無際的戈壁大漠,交河故城的斷壁殘垣,帕米爾高原獨特的地貌,給我留下極為深刻的印象。

如今,大型原創舞劇《絲綢之路》將于4月22-23日登陸北京天橋藝術中心,筆者專程趕往空政文工團排練廳探班,探究導演和演員心中的絲綢之路。

野心勃勃,“陜歌”三十年磨一劍

《絲綢之路》是陜西省歌舞劇院(以下簡稱陜歌)的第一臺舞劇,這個第一,卻是來之不易。

舞劇代表著舞蹈領域的最高品質,要有完整的戲劇結構和故事主題。而作為前身是由毛主席題寫團名的“西北文藝工作團”的陜舞,數十載春華秋實,數代人薪火相傳,建團七十余年,培養了3000多位藝術家,雖然創作了諸如《張騫》、《司馬遷》、《唐樂舞》、《大唐賦》等大量優秀的歌劇、古典舞,但一部具有陜西地方特色,能夠代表陜舞水平的精品舞劇卻遲遲未能推出。30多年間,也曾考慮過玄奘、張騫等很多題材,但由于種種原因沒能提升至實質性階段。直到去年,才最終確定把《絲綢之路》作為舞劇的主題。

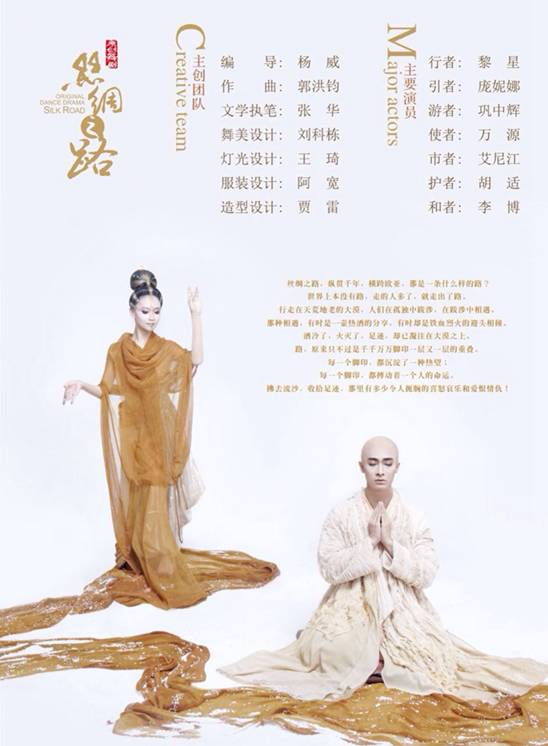

編導:楊威

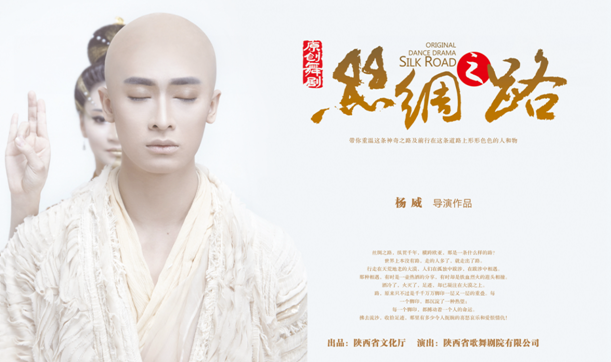

毫無疑問,這是個太過宏大的主題,而這一重擔就落在國家一級編導,空政文工團的新銳導演楊威女士身上。作為2008年第十三屆殘奧會開幕式任執行副總導演和2011年中央臺春節晚會任舞蹈總監,楊威導演排過《紅梅贊》、《文成公主》、《女媧補天》、《梅蘭芳》等舞劇,以及《云上的日子》、《較量》、《海那邊》、《陽光下的我們》等大量舞蹈,屢獲大獎。

藝術研究員張華擔任該劇文學執筆,他是優秀的舞蹈評論家,編劇、策劃人,是中國新舞蹈宗師吳曉邦先生的關門弟子。作曲郭洪鈞、舞美劉科棟、燈光王琦、服裝阿寬、造型賈雷,各個都是行業中的佼佼者。他們把各自創意的回響用舞蹈形象編織到一起,來鋪就成這部精神大劇。

但是這樣一個中國人耳熟能詳的主題,該如何表現呢?

明星陣容,聚齊七位獲獎演員

一個人在漫天黃沙中行走,尋找希望,尋找光明……

楊威導演把腦海中的畫面提煉為“行者”的形象,有了舞劇的雛形,并在此基礎上把《絲綢之路》的眾多人物抽象為“引者、行者、市者、使者、護者、和者、游者”七種形象。

行者(黎星飾),為求取精神信仰在絲綢之路上行走。

世界就在腳下,夕陽把影子投向遠方。

他們是玄奘,是鳩摩羅什,是甘愿忍受孤獨的行者。

引者(龐妮娜飾),一路上伴隨行者的另一重自我。

她是“行者”的內心外化,是他的信仰和精神支柱。

游者(鞏中輝飾),為自由的生存需求在絲綢之路上游走。

從世界的一個地方游走到另一個地方。

他們是底層的百姓,是丐幫,是吉普賽。

使者(萬源飾),為溝通西域各國在絲綢之路上奔走。

手持符節,目光堅定。

他們是張騫,是班超,承載著各自的使命。

市者(艾尼江飾),為擴展商業貿易在絲綢之路上暴走。

穿越黃沙,是為了黃金。

他們是賈胡,是馬可.波羅,是東西方貨物的搬運工。

護者(胡適飾),為捍衛帝國權益在絲綢之路上巡走。

鐵蹄敲打大地,黃沙掩埋長矛。

他們是衛青、是霍去病,是權益的保衛者。

和者(李博飾),為國與國的和親在絲綢之路上苦走。

背井離鄉,遠嫁西域。

她們是王昭君,是解憂公主,是和平的穩固劑。

“以往舞劇會請一到兩位知名舞者主演,這次我們一下子請到了七位著名舞者,每位都是舞臺經驗豐富,獲得過多個舞蹈獎項,這種全明星陣容可不多見。”楊威導演提起七位演員,言語中滿滿的都是自豪,“黎星、龐妮娜、鞏中輝、萬源、艾尼江、胡適、李博,各個英俊漂亮,擁有各自的粉絲團體。”

領銜主演黎星畢業于解放軍藝術學院,曾獲首爾國際舞蹈大賽、全國舞蹈比賽、全軍舞蹈比賽、桃李杯等多項大賽金獎,并受邀赴美國紐約林肯藝術中心及法國巴黎聯合國教科文組織總部進行表演。

聊到主演黎星,楊威導演說:“黎星可以說是在軍隊環境下長大的,身上自然而然帶有一種英氣。而行者這個形象,是要經歷磨難和洗禮,完成精神的追求,把英氣撐得太滿的就不合適。這就需要通過動作和神態來展現,比如抬腿邁步,踉蹌摔倒,帶給觀眾某種感受。”

除了七位明星演員,《絲綢之路》的群舞演員也達到了60人的規模,演出陣容相當龐大。

史無前例,讓“路”成為主角

以往關于絲綢之路的戲劇,基本上都是編撰這條路上某個時刻、某個地方、發生在某人身上的一個悲歡離合故事,從未有過直接與這橫貫歐亞的“路”的正面對視。而舞劇《絲綢之路》卻是以路為主角,以舞劇的表現形式再現古絲綢之路的輝煌,通過對這宏闊時空的凝望,一點一滴地拾取那沉淀在這條“路”上萬千腳印里的沉吟、嘆息、吶喊、嘶鳴。

編導楊威表示,每個藝術工作者都在努力做有自己獨特印記的作品。《絲綢之路》是一個由一系列隱喻構成的象征舞劇,有別于以往慣性思維或者既定經驗中的舞劇樣式,更富有現代藝術流派的某些特征。它不像傳統舞劇那樣,有具體的人物、時間、地點,它的核心線就是這條橫貫千年的路,劇中“引者、行者、市者、使者、護者、和者、游者”是這些路上人物的濃縮。劇中的矛盾沖突,是與自然、與自我的矛盾。整個舞劇呈現出寫意、浪漫、抒情而唯美的藝術風格。

無孔不入,演員竟然吃沙子

舞臺上最吸引觀眾眼球的,是那漫天飛舞的黃沙,以及鋪滿整個舞臺營造出的起伏的沙漠,這是舞美設計劉科棟的杰作。他是中國國家話劇院的一級舞美設計,北京觀眾所熟悉的《簡愛》、《戲臺》、《查理三世》、《麗南山的美人》等都是他的作品。

本次舞臺上的黃沙自然不是真沙子,也不是常見的泡沫塑料,而是用一種新型的材料,它阻燃,防靜電,自身還有一些重量,不會到處亂飄,白色的小球可以被燈光打成任意顏色,呈現出很好的舞臺效果。

楊威導演說:“我們這次舞劇的排練是很有意思的,以往舞臺是光的地板,但這次地板上都鋪了一層模擬沙子的材料。演員來了之后,不知道我要干嘛。”

演員的很多舞蹈動作是要通過腿來展現,而舞臺上的“沙漠”比較深,可以把小腿都蓋住,好處是演員不用一直繃著腳,但與此同時演員腿部動作也無法展現。對演員的來說,“沙子”蓋住了地板,完成動作時也增加了難度。比如演員跳躍時,無法感知落腳“沙漠”深淺、地面高低,有時候會因此而受傷。“在西安演出時,飾演“護者”的演員就因群舞演員配合失誤扭傷了腳,為了不耽誤演出,注射了封閉針后強忍著疼痛堅持上臺演出,一場演下來,小伙子痛得淚流滿面。”楊威導演聊到受傷的演員,不禁有些心疼。

說起“沙子”,主演黎星也來了興致:“它是一種有摩擦力的很輕的小球,我們演出后才發現這小東西真是無孔不入,跳舞時,它們會鉆到鞋里、襪子里、衣褲里,不管你褲腰帶勒多緊,都會有大把大把的“沙子”進去。有一次還鉆入了我的耳朵,但沒有工具能取出來,最后只能去醫院。大夫用類似注射器針尖的特制工具,兩人合力,從耳朵里掏出一粒,卻發現里面還有,最后總共掏出來三粒。所以現在我們演出時都會做預防措施,把耳朵眼堵上。”

“記得導演編排了一個舞蹈動作,是我整個人都趴在沙堆里,我每吸一口氣,都恨不得把這些沙子都吸進肺里。”黎星在排練現場模擬趴在沙堆里的動作,只見他雙手半撐住身體,朝著地面大口喘氣,然后把頭扭至側面,抿著嘴慢慢地吸氣。“第一次跳舞這么累還不敢喘氣。”黎星生動的表演逗得我們哈哈大笑。

楊導也開玩笑道:“制作單位也犯愁,每次演出,這些沙子都是越演越少,都快被演員們吃完了!”

好評如潮,堂堂正正中國風

本劇的藝術總監和作曲家郭洪鈞與導演楊威女士達成了創作共識:不僅要以舞劇“看得見、聽得清、摸得著”的獨特藝術形式在世界舞臺上第一次全方位展現“絲綢之路”的無盡魅力和無限神奇,還要以中國藝術家“講好中國故事、提振中國精神”的文化擔當舞弄出“絲綢之路”堂堂正正的中國風和瀟瀟灑灑的國際范兒。

所謂“看得見”,就是要讓進入劇場里的觀眾朋友們清清楚楚地看見“黃沙漫漫、天路迢迢”,進而眼前一亮、為之一振。

所謂“聽得清”,就是要使坐在觀眾席的觀眾朋友們真真切切地體會“耳聞古琴梵唄、目睹羌笛胡璇”,恍如身臨其境、感同身受。

所謂“摸得著”,就是要把處于驚艷中的觀眾朋友們結結實實地留在“秦時明月漢時關、一條絲路兩千年”難以自拔的唯美幻境中。

他們確實做到了。該劇去年曾在西安首演,一經推出就在業界引發了強烈反響。

著名作曲家唐瑜君評價該劇是“呈現出絲綢精神光芒四射的大范制作,這在舞蹈界也可能是史無前例的”。

中國舞蹈家協會主席馮雙白先生談及觀后感時說:“就‘絲綢之路’的大文化主題而言,從來沒有這樣一種表現形式。這個劇最大的亮點就是具有一種精神與靈魂的引領作用,從創作角度而言,也是一個非常巧妙和智慧的設計。”

大型原創舞劇《絲綢之路》

4月22-23日19:30

北京•天橋藝術中心

北京市西城區天橋南大街9號樓(自然博物館對面)

票價:680(VIP)、580、380、180、100元

訂票電話:18611368287、18519587927

掃描二維碼即可購票

來源:東方暖供稿

純貴坊酒業

純貴坊酒業