衡夏爾詩集《詩歌對人類無用》首發式舉辦

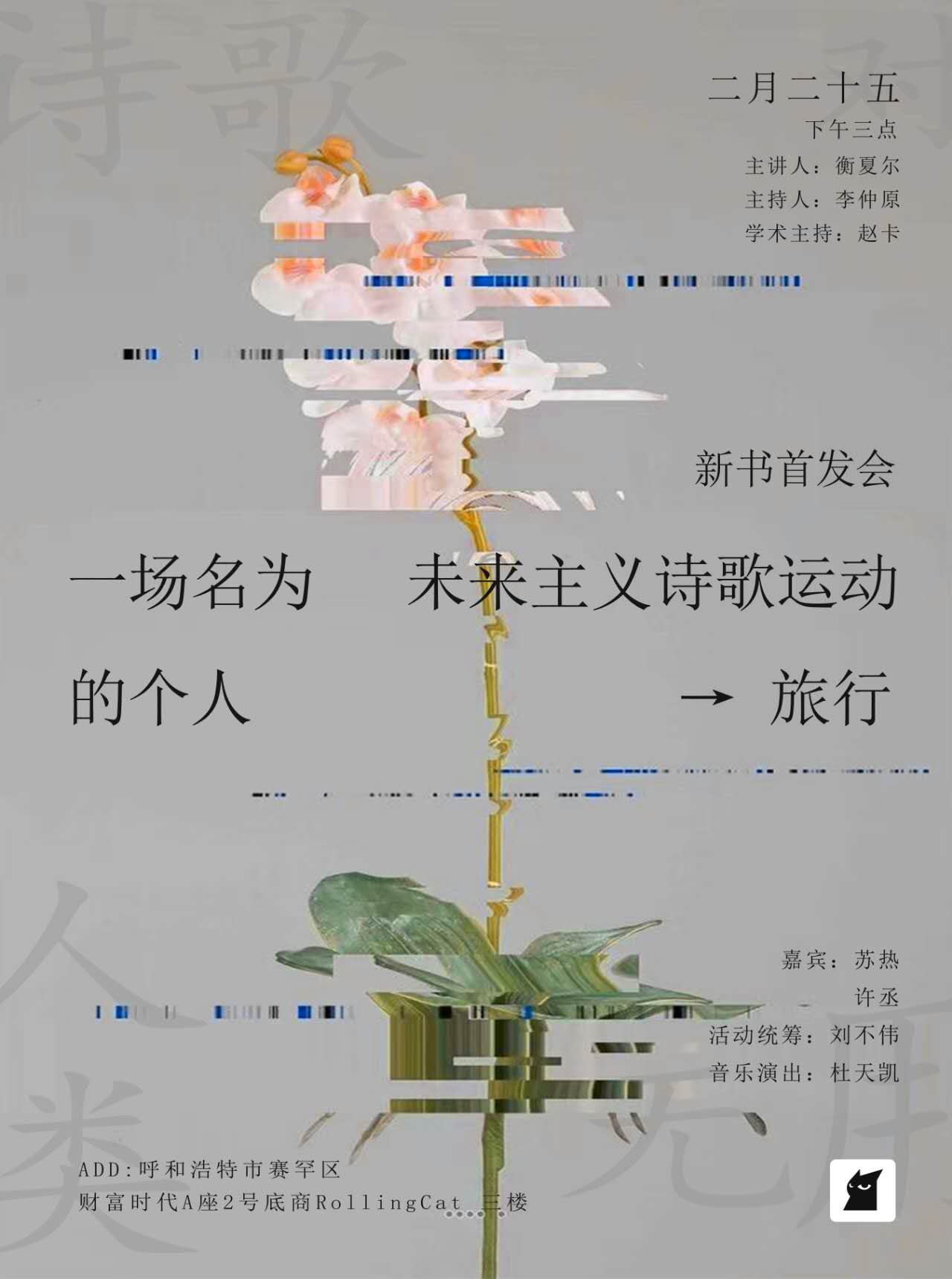

近日,詩人衡夏爾(瑠歌)新詩集《詩歌對人類無用》由江蘇鳳凰文藝出版社出版發行。詩集首發式(呼和浩特站)于2024年2月25日下午三點在內蒙古呼和浩特滾動醉貓酒吧舉辦。

活動由青年詩人李仲原主持開場,詩人衡夏爾首先作了主題性發言,講解了創作理念以及多年來創作上的心路歷程,著重對詩集《詩歌對人類無用》“無用”以及未來主義詩歌運動進行了深度的思辨性哲思闡釋。詩人、編劇趙卡,青年作家蘇熱,青年詩人許氶等嘉賓分別與衡夏爾現場互動交流。現場參與活動的詩友有:阿霞、蔣雨含、黑梅、敬篤、徐厭、拖雷、卡夫不卡、杜天凱、何瑩、云露、高小春、張城子、呂晨媛、鄭雅玲、蘇世德、李舒婷、徐楓、白焰、溫秀群、賈曉燕、糖小鮮、王麗君、劉不偉等近六十余人。

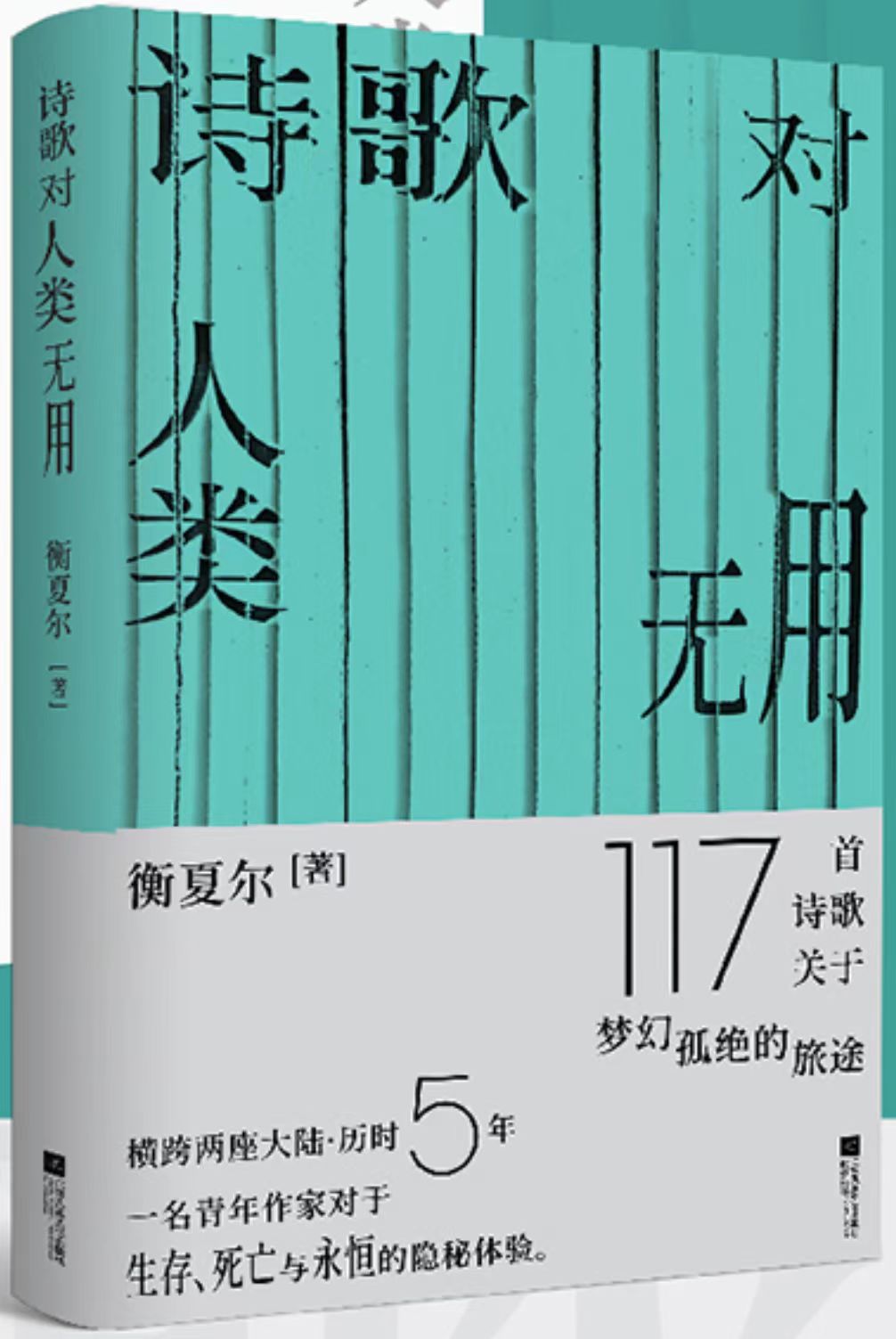

衡夏爾新詩集《詩歌對人類無用》通過作者自己歷時5年、跨越兩座大陸而創作出的117首詩歌,書寫了他對于生存、死亡與永恒的隱秘體驗。四個主題各異的篇章,寫中國,寫美國,寫生命,寫未來,記錄下他不斷向神秘又陌生的世界進發的過程,這場個人的旅行被命名為“未來主義詩歌運動”,意在從這場消解了歷史與意義,充溢著噪聲的狂歡中,拖動被異化的肉體,在日漸虛無的明天中,重新取回神性的光輝。(作家網編輯劉不偉)

衡夏爾(中)趙卡(左)李仲原(右)

衡夏爾(中)趙卡(左)李仲原(右)

附:嘉賓發言

趙卡(詩人、作家、編劇):

無用的詩歌,有用的詩人——在衡夏爾詩集《詩歌對人類無用》首發式上的幾句話

衡夏爾的詩集《詩歌對人類無用》,書名好而大膽,說出了一切高級思想的本質,書名也預示了這本書的性質:無用。雅思貝爾斯曾發明了一個著名論斷,即人類在2000多年前有個“軸心時代”的歷史時期,他舉的例子是古希臘三賢即蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德,古印度創建佛教的釋迦牟尼,我國春秋時期的老子、孔子等,這里面有個奇怪的現象,像古希臘人探討的都是無用的東西,大多是抽象的,而我們的古代先賢研究的都是實用的學問,我個人認為無用的東西比實用的東西高級;比如炒菜,這是一門有用的技藝,但不如探討宇宙的邊界高級,而宇宙有沒有邊界,對人類其實是無用的。

我和衡夏爾幾年前就認識,他寫詩也寫小說,思考性隨筆也寫得不錯,所以你看他的詩是很獨特的,詩中有思辨的東西。我看他小說看得多,當時我就覺得他的小說有一種高級感,這種高級感來自英語思維的訓練,尤其是他小說里的對話,和國內的作家比起來,屬于頂流水平了。

衡夏爾是一個對事物(不論抽象的還是具象的)特別敏感的人,觀察和思考的角度也特別,他一般不玩虛的,直抵事物的核心,就是那種你會看起來很具體的寫法,也就有了令人感到觸目驚心的震撼性,比如《豬怕過年》和《馬肉》等;這些詩,雖說殘忍,但又會讓人覺得幽默,我認為這就是一種能力,也可以說是一種天賦。什么是天賦?我認為天賦就是一種處理理念的能力。

說起“處理理念”,從前直到現在,關于知識分子的定義一直沒有論辯清楚,索維爾有個定義我認為是到目前最有說服力的,他說知識分子就是“處理理念的人”;若干年前,知識分子詩歌和口語詩兩幫人都爭得厲害,實際上都是某種偏狹主義在作祟,我現在回到衡夏爾的詩上說,他的詩有口語性質,但又深具哲學性質,也就是說,他的詩是知識分子的內容口語詩的形式,你說他是知識分子詩人和口語詩人?不好說,我就簡單地說他是一個善于處理理念的詩人。

說點技術上的事,衡夏爾的詩絕大多數是口語性質的,但不能簡單說他的詩是口語詩;他的詩有點像布考斯基,我不知道有沒有一種術語說這種型制或形式的詩,是瘦型的,詩中還有對話就更了不起了。我想說的是,不管寫口語詩難不難,但寫長了是挺難的,這里面有個材料、結構和形式的三合一問題,現在看來,布考斯基不難,衡夏爾也不難。

衡夏爾和他的詩引起了讀者們的關注和討論,甚至是深思,我覺得這就是無用之用,開個玩笑,詩歌無用,但詩人有用,所以大家要珍惜詩人。

蘇熱(作家、內蒙古大學碩士在讀):

當下眾多的青年作家的創作作品,不可避免地走向了個人化寫作的道路,不同于以往意義的個人化寫作,當下的作家創作更為聚焦于自身,當然也是局限于自身。這些作家往往情感相似,思考相似,甚至表達也相似,毫無疑問,這是一種慣性。但他們往往自滿自己作品所結的果,忽視彼此之間的同質性,且洋洋自得。

當然,關于克服同質性的話題由來以久,目前也沒有一個準確且有效的方法。衡夏爾卻另辟蹊徑,他懸置了對于作品結果的追求,轉向了一種觀察,一種態度,甚至可以說是一種旅途,一種面向未來的可能,這對于我們急功近利求果的當下無疑是種提醒——我們不應該太過于追求所謂的“用”。

所謂的“無用”在此,所謂的“有用”在彼端,中間的橋何在?他的文字在不斷累積,某種程度上成為一塊塊磚壘,以無聲地方式冷靜地表現出自己的姿態。

許氶(詩人、內蒙古農業大學碩士在讀):

初看衡夏爾的這本詩集,詩名《詩歌對人類無用》,書名自帶遼闊,讓人驚異,這種看似一種違和的自嘲,重新看時,有種落花滿地,果實開始堅硬生長的感覺。無用之有用,不是狹義上的無用,更不是無用之用,內里有昂貴的道德精神,這是對人類未知意識的正面思考。我和衡夏爾的寫詩時間差不多,可以說,這種堅持本身就是對彼此的最高問候,其次,我見過太多寫了二三年后放棄的人,現在看來,他們的激情有虛假成分。而衡夏爾一寫就是第五年,他有著清晰的目標和寫作意識,這足以說明他是真摯的。他的詩趨于成熟,更加趨于事實本身的詩意,將自己從抒情中剝離出來,這本身是需要勇氣的,而他有自己的觀念和詩學態度,正建造一座未來主義詩歌運動的大樓。

何瑩(書友):

這個世界一旦用文字定義,就失去了真實。讀者的身體不在現場,即使和詩人同在現場,也定不會有完全相同的感受體驗,這是無疑的。從這一角度詩歌對人類除了功利角度的“無用”,還有一層“無力”。但是,任何事物都有兩面性,當我們說“無用”和“無力”的時候,同時必將存在著“有用”和“有力”的另一面。于我這個讀詩而不寫詩的“他者”,我所能感受到的“詩意”,就是對我有用和有力的部分。詩歌不是為了說明,是為了喚起,而詩意存在文字之外。

因此,看過了衡夏爾的詩,讓我不自覺留下了一位存在主義詩人的印象(雖然我不太愿意用到“主義”這個詞),更接近胡塞爾的現象學。詩歌中有大量的視覺描寫:天花板上映出的浴缸里水的波紋,雨在玻璃上的劃痕……天空、船只、粉色……來自動物的形象:幽谷中環行的黑雁、躲避噩夢的白貓、怕過年的豬以及牛馬、蒼蠅、還有自喻的蠕蟲……”

正是這些詩人經歷并試圖描摹出來的那些個“神性的瞬間“,通過詩歌來呈現,通過語言留下來,引發了我的好奇和讀詩的趣味,這是屬于讀詩的人的詩意~

有一首《月光下的盲人》里開篇寫到:

被奪去語言或視覺

我一定選擇前者

即使詩歌不再繼續。

……

然后詩人講了自己去到一家盲人按摩店的過程,最后的結尾是:

和盲人沉默地完成了這個儀式

彼此都沒有語言與光明

只剩肌膚的觸感。

這首詩不是整本里最好的,但是我卻產生了共情和同理。就像我幾天前的一次體驗,當時教練讓我在游泳池里仰面躺在水上,練習“死人飄”,因為我學會游泳時間不長,開始還有意控制著自己的呼吸,過了幾分鐘,我感覺放松自在了,在幾乎昏昏睡去的一霎那,我突然感覺到“水”突然消失了,只剩下肌膚和所謂“水”的觸感,于是我想我和將死之人有了同樣的體驗了,這就叫“死人飄”吧。然后我試圖把這份體驗講述給周圍的朋友,但事實上,我知道是無法被理解的。因為,關于水的定義消失之后,我又如何給他人講述關于水的真相。 “某種真相擊中,但是你無法說出,只能在陽光下繼續沉默”……世界的好,不可描述,但可以被感受和體驗!

呂晨媛(詩人、內蒙古大學本科在讀):

活動現場有嘉賓問了一個讓我印象非常深刻的問題:“如何觀察并積累下生活中的經歷作為靈感和素材?”這一問題作者的答案是:“要努力對抗遺忘,提升在生活中辨識信息的能力,如自己的作品《馬肉》就是通過對日常生活的探索和對信息的辨別,達到了對過往經驗——草原上奔跑的馬是自由的,這一認識的超越。”正是細致的觀察帶給作者超越庸常生活里的時間流的可能,為文學創作這一本身被瑣碎的日常所拒斥的活動帶來了可能,也成為了必要的對麻木生活的反思。透過詩歌創作者與讀者得以一起審視實然與應然間的鴻溝、反思個體的生命體驗,進而以更為抽離的視角窺見自身與所處的時代。創作“無用”的詩歌這一活動,便由此成為了一面照見不同個體靈魂的鏡子,成為一道“有用”的橋梁連接了形上的靈魂和自在的世界。

鄭雅玲(內蒙古大學本科在讀):

活動的當天,是我第一次走進呼和浩特的那片老城區,同行的室友是呼市人,一路上為我講這條街道、那座建筑的奇妙變遷,行人車輛交錯的道路、新舊參差的建筑、凸起的井蓋,讓人一下子像進入另一個世界,一直到進入醉貓酒吧,那種環境與人帶來的新鮮和趣味到了頂點。

于是后來看到《詩歌對人類無用》中,詩作中對各種人與事的挖掘,只覺得它們的豐富就是人群的豐富、城市空間的豐富、生活本身的豐富。

本雅明把城市的公共空間視作現代個體的另一重棲息地,一座城市的空間就是不同人群、不同歷史組成的一種辯證意象。而“城市漫游者”——不同于帶著明確目的穿行于都市的人,恰恰就是像詩人這樣,敞開感官和直覺,撞進城市的懷里。

那些碎片痕跡,與想象聯結,能聚為一片星叢,有距離地映射這個時代。

京東購書鏈接:https://item.jd.com/14007609.html

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業