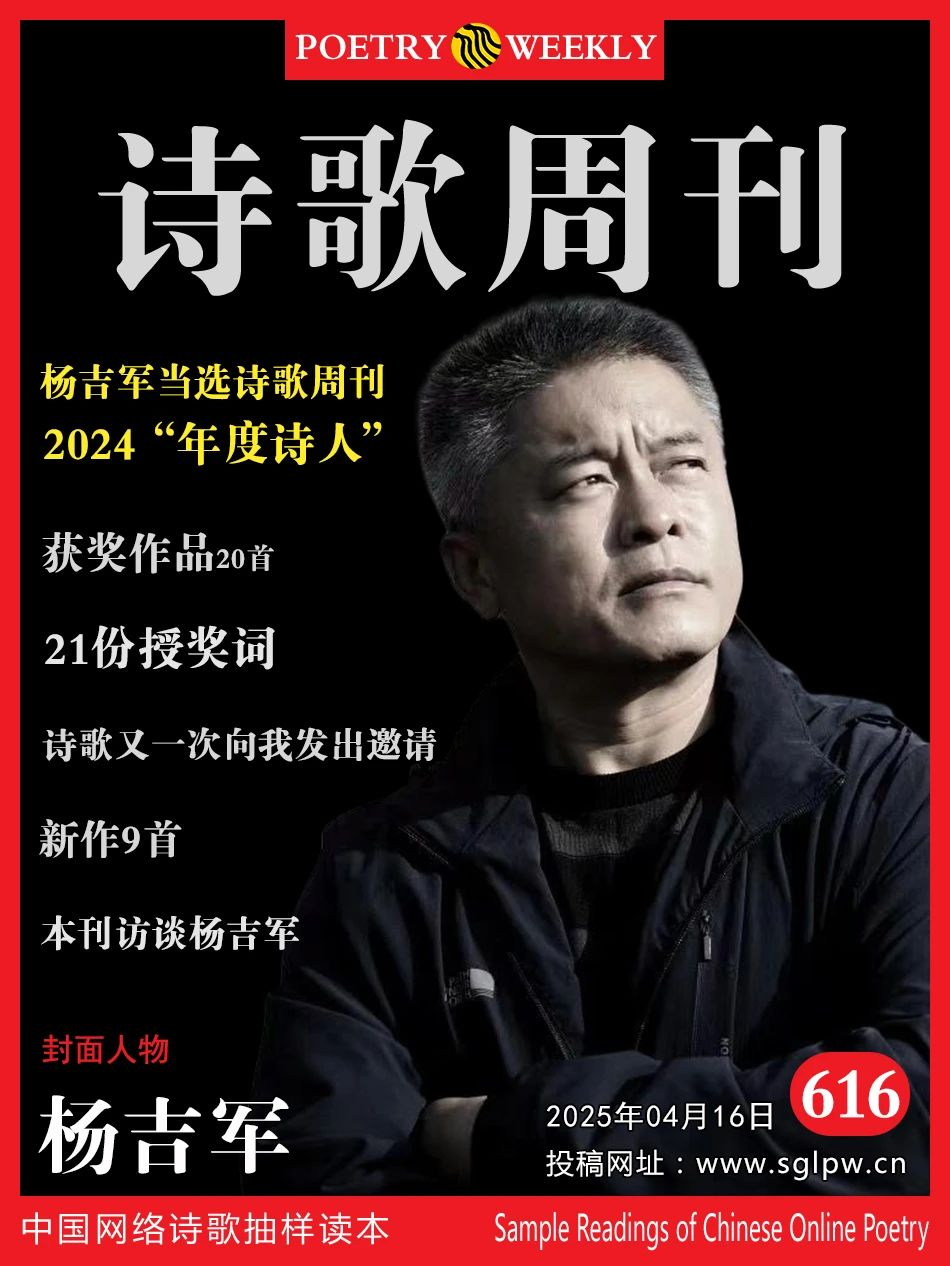

楊吉軍當選《詩歌周刊》2024“年度詩人”

經(jīng)《詩歌周刊》年度人物評審委員會18位評委于3月7日至25日投票,在獲得《詩歌周刊》2024年度詩人提名的70位詩人中,楊吉軍以9票當選《詩歌周刊》2024“年度詩人”。

楊吉軍,山東東營人。中國作家協(xié)會會員。著有詩集《最初與指向》《那個走過葦子地的人》《鐵匠》《青銅》《結(jié)霜的樹》《和世界》等。曾獲第九屆徐志摩微詩歌獎金獎、第六屆博鰲國際詩歌獎年度詩人獎,第七屆“十佳當代詩人”,2023神州文學獎詩歌獎,第二十屆俄羅斯國家文學獎金筆獎,比利時2023年度博格達尼國際文學獎,第十屆意大利杰出詩人獎,第一屆wow世界文學獎銀質(zhì)獎?wù)拢谖鍖谩皣H微詩獎”金寫手獎,2023年度孟加拉國薩希托國際文學獎,第二十二屆黎巴嫩國際文學獎,第四屆中國年度新詩獎,第二屆全國華語詩歌大賽一等獎,等。部分詩作被翻譯成英語、意大利語、俄語、瑞典語、韓語等發(fā)表和出版。

《詩歌周刊》年度人物評審委員會認為:

楊吉軍的靜物描寫具備豐富的歷史動態(tài),有時間的流水喧嘩作響。尤其是,詩人善于從中自然地提煉哲思,其高度與深度,足以使讀者的心靈為之顫動。

——黃亞洲(中國作家協(xié)會第六屆副主席)

楊吉軍的詩很理性。語言常在波瀾不驚中埋下隱喻,如路過秋天的風,把詩歌的張力拉滿,需要調(diào)動思考和個人經(jīng)驗,才能悟出所指,找到秋天的果實。因此,他的詩極富個人標簽,對精神的探索、對現(xiàn)實生活的發(fā)現(xiàn)與追問,使他的詩與眾不同。

——艾子(海南省作家協(xié)會副主席)

詩人以近乎殘酷的精確性,將孤獨提煉成生命的結(jié)晶。我們看見存在本身的悖論正在被詞語解凍。楊吉軍用荒涼丈量世界,卻讓每一粒砂礫都折射出星河的重量。這組詩作不僅是詩人對生活、自然、社會、生命的深度體驗、感悟與詩意表達,更是一份獻給所有在生命荒原上尋找意義的靈魂的啟示錄——因為真正的詩歌,永遠誕生于對生命荒蕪最深情的凝視。

——倮倮(香港詩歌節(jié)基金會理事)

楊吉軍近期的詩歌大都是以雙行體寫成的。這種呈現(xiàn)方式不但打破了他建立在觀察基礎(chǔ)上寫作的敘述性,使詩句增加了跌宕和跳躍,而且讓思考的植入有所依憑。他的詩從來不是空穴來風,所有意象都來自他生存的土地和他內(nèi)心的真實圖景,貌似樸素率真,但在沉郁樸茂的詩行背后,依然可以清晰地看到他隱忍的驕傲與高蹈。他幾乎是最后一個深入荒原、謳歌荒原、和荒原融為一體的詩人,并將英雄雙行體的陽性詩句寫成了新世紀奇崛生命的挽歌。

——王桂林(國際詩人筆會副秘書長)

尊重每一個平凡的物件,善待每一個微小的生靈,努力傾聽萬事萬物的沉默……詩歌世界中的楊吉軍敏感而謙遜,溫和又不失犀利,以一顆悲憫之心牽掛著大地之上的存在。他不作旁觀,用自己的批判思想賦予一切觀照對象以靈魂,溫暖它們,并由此創(chuàng)造出一種互為關(guān)切的物我話語關(guān)系。

——路文彬(北京語言大學教授、博生生導師)

楊吉軍的詩思,仿佛是要用世俗解構(gòu)神圣、用當下消解終極。他留心觀察身邊那些卑微的、荒涼的、悲傷的事物,如水溝里灰暗的蒼鷺,水面上熱切地想“把握著一個沙洲”的白鷺,令人恐懼而著迷的空罐子,愛做白日夢的鳥兒,被挑選的玉米,飄落的悲傷的葉子,被轟然返青的荒地孤立著的詩人,田野深處的砍伐聲,荒透了的人,荒地里的野花、墓地,等等。詩人主動地與它們“對位”。而“對位”背后的哲思和詩意,令人著迷。

——楊四平(上海外國語大學教授、博士生導師)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)