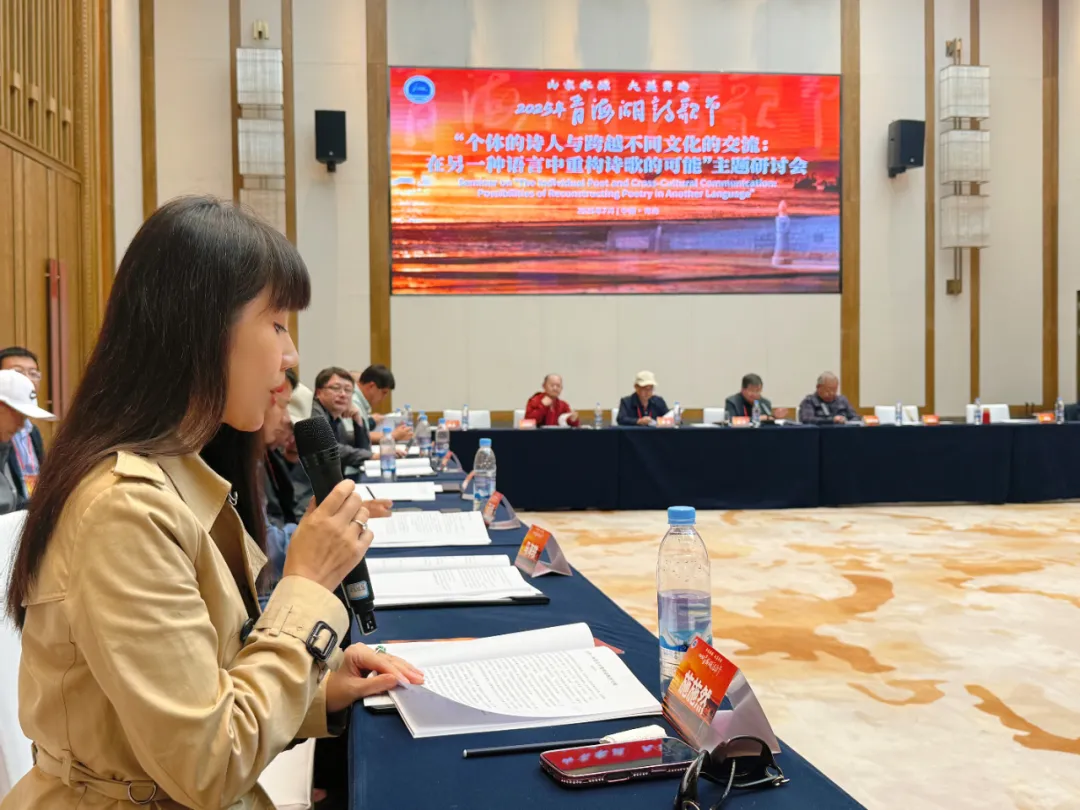

在另一種語(yǔ)言中重構(gòu)詩(shī)歌的可能

——“個(gè)體的詩(shī)人與跨越不同文化的交流:

在另一種語(yǔ)言中重構(gòu)詩(shī)歌的可能”主題研討會(huì)

施施然

詩(shī)歌作為一種跨越種族與文化的載體,承負(fù)著人類最隱秘的情感、最激揚(yáng)的思想與價(jià)值傾向,是最接近人類靈魂遺傳密碼的精神載體。在信息碎片化與AI盛行的當(dāng)下,可能也是唯一能與AI 對(duì)抗的門類。我們常說(shuō)“詩(shī)言志”“詩(shī)言情”,但AI既沒有主體的“志”,也不具備“情感”,它并不懂得人類的痛苦與喜悅,所以也無(wú)法與人類共情。而作為人類情感與智慧的精粹表達(dá),其翻譯與跨文化傳播歷來(lái)被視為一項(xiàng)艱難的任務(wù),在此之前,“詩(shī)不可譯”的說(shuō)法流傳已久,美國(guó)詩(shī)人羅伯特·弗羅斯特也說(shuō)過“詩(shī)就是翻譯中丟失的東西。”但此次研討會(huì)上更多的翻譯家則認(rèn)為,詩(shī)是完全可譯的,比“詩(shī)不可譯”更準(zhǔn)確的表述應(yīng)當(dāng)是“詩(shī)性難譯”。

詩(shī)歌中純粹的意義與語(yǔ)言表達(dá)形式,以及詩(shī)中因作者個(gè)人背景、政治文化與宗教習(xí)俗的不同而更為復(fù)雜的情感,在另一種語(yǔ)言中得以呈現(xiàn)出全貌的難度,完全可以想象。正因?yàn)檫@種“詩(shī)性難譯”的挑戰(zhàn),個(gè)體的詩(shī)人憑借其獨(dú)特的敏銳和創(chuàng)造力,成為了語(yǔ)言與文化的“越界者”,他們?cè)诋愘|(zhì)文化之間展開靈魂與語(yǔ)言的深層探索,不僅傳遞了詩(shī)歌的形式和內(nèi)容,更在另一種語(yǔ)言中重構(gòu)詩(shī)歌的靈魂,使之煥發(fā)出嶄新的藝術(shù)生命,在全球化的今天愈發(fā)重要。

作為一種文化輸出,中國(guó)詩(shī)歌在幾個(gè)世紀(jì)前就已經(jīng)走出國(guó)門了。早在17世紀(jì),法國(guó)漢學(xué)家翻譯了《詩(shī)經(jīng)》,引起法國(guó)詩(shī)壇對(duì)中國(guó)這部“絕美的鄉(xiāng)野詩(shī)篇”的關(guān)注和贊譽(yù)。1862年,法蘭西公學(xué)院教授德理文侯爵翻譯出版了《唐詩(shī)》,其中李白、杜甫、王維等中國(guó)唐代詩(shī)人精妙絕倫的詩(shī)作,引起了當(dāng)時(shí)的法國(guó)文學(xué)界對(duì)中國(guó)詩(shī)歌前所未有的尊崇,波德萊爾就曾在詩(shī)中公開宣稱“吾之所愛,今在中國(guó)”。近些年被譯介到國(guó)外,且廣受贊譽(yù)的當(dāng)屬吉狄馬加、西川等中國(guó)詩(shī)人。而作為創(chuàng)作者的我們,也需要大量閱讀來(lái)自國(guó)外的優(yōu)質(zhì)詩(shī)歌與文學(xué)作品。沃爾科特、里爾克、保羅策蘭、惠特曼、米沃什、狄金森、茨維塔耶娃……在譯者的翻譯與語(yǔ)言重構(gòu)中,我們得以從這些杰出詩(shī)人的精神和藝術(shù)生命中攫取力量與營(yíng)養(yǎng)。

這種詩(shī)歌的重構(gòu),本質(zhì)上是一種深度的文化對(duì)話。他們以詩(shī)人的敏感心靈為觸角,以優(yōu)異的語(yǔ)言能力為基礎(chǔ)。重構(gòu)的過程絕非簡(jiǎn)單的復(fù)制或損耗,而是一種充滿生命力的藝術(shù)再生。它要求譯者詩(shī)人具備雙重忠誠(chéng)——既深入原作的靈魂,又敢于在目標(biāo)語(yǔ)言中進(jìn)行創(chuàng)造性的冒險(xiǎn)。當(dāng)然,這是我作為一名寫作者與讀者的角度和看法,更深入的理論應(yīng)由在座的趙振江、樹才、高興、朱振武等翻譯家給出。正是這種由個(gè)體詩(shī)人擔(dān)綱的、融合了理解、轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新的深度交融,使詩(shī)歌得以超越單一語(yǔ)言與文化的局囿,在全球文明的星空中持續(xù)閃耀其不朽的光芒。

于2025年青海湖詩(shī)歌節(jié)

作者簡(jiǎn)介:施施然,本名袁詩(shī)萍,詩(shī)人,畫家,主編《中國(guó)女詩(shī)人詩(shī)選》,中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員。曾獲中國(guó)十大女詩(shī)人獎(jiǎng)、河北省文藝振興獎(jiǎng)、中國(guó)長(zhǎng)詩(shī)獎(jiǎng),入選河北文學(xué)榜等。詩(shī)畫被譯介到英、美、日、羅馬尼亞、埃及、西班牙等多國(guó)報(bào)刊,已出版詩(shī)集《隱身飛行》《唯有黑暗使靈魂溢出》《走在民國(guó)的街道上》等5部。

來(lái)源:女詩(shī)人詩(shī)選

作者:施施然

https://mp.weixin.qq.com/s/86g_WW_p3uy42x492U8kBA

(注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)