詩筆耕耘鄉土,文心照亮杏壇

——崔榮德:在文字與教育間架起彩虹橋

在當代中國文壇與教育領域,崔榮德的名字如同一束獨特的光,既照亮了詩歌藝術的天地,又溫暖了鄉村教育的土壤。這位出生于1968年的重慶酉陽苗族詩人,以筆為犁耕耘文學沃土,以心為燭點亮教育星空,在雙重身份的交織中書寫著充滿情懷的人生篇章。

詩壇上的行者:從鄉村走向全國的詩意征程

崔榮德自幼在重慶酉陽的山水間汲取靈韻,土苗文化的滋養與鄉村生活的沉淀,為他日后的詩歌創作奠定了深厚根基。上世紀九十年代,他以質樸而富有生命力的詩作叩響中國詩壇的大門,作品陸續亮相于《人民畫報》《中華英才》《詩刊》《民族文學》《星星詩刊》《詩選刊》等數十家權威文藝刊物,逐漸嶄露頭角。他的詩歌風格兼具民族底蘊與現代意識,以《低處的樹說》《逆光行走》《把春天讓給桃花》《夢回唐朝》《崔榮德詩選》《山中,鈴聲為誰而鳴》《野蕎麥的倒影》等16部詩文集和教育專著為載,構建起一座連接自然、人文與心靈的詩意橋梁。其筆下既有對鄉土記憶的深情回望,也有對時代變遷的敏銳洞察,更不乏對生命本質的哲思叩問。憑借獨特的藝術表達與持續創作力,他榮獲“中國當代最美詩人”“中國新詩百年百位最具活力詩人”等稱號,并斬獲“蔡文姬文學獎”“黃河文學獎”“第二屆華語詩人年度詩歌獎”等多項殊榮,成為當代詩壇不可忽視的力量。

教育田野的守望者:扎根鄉村,播種未來

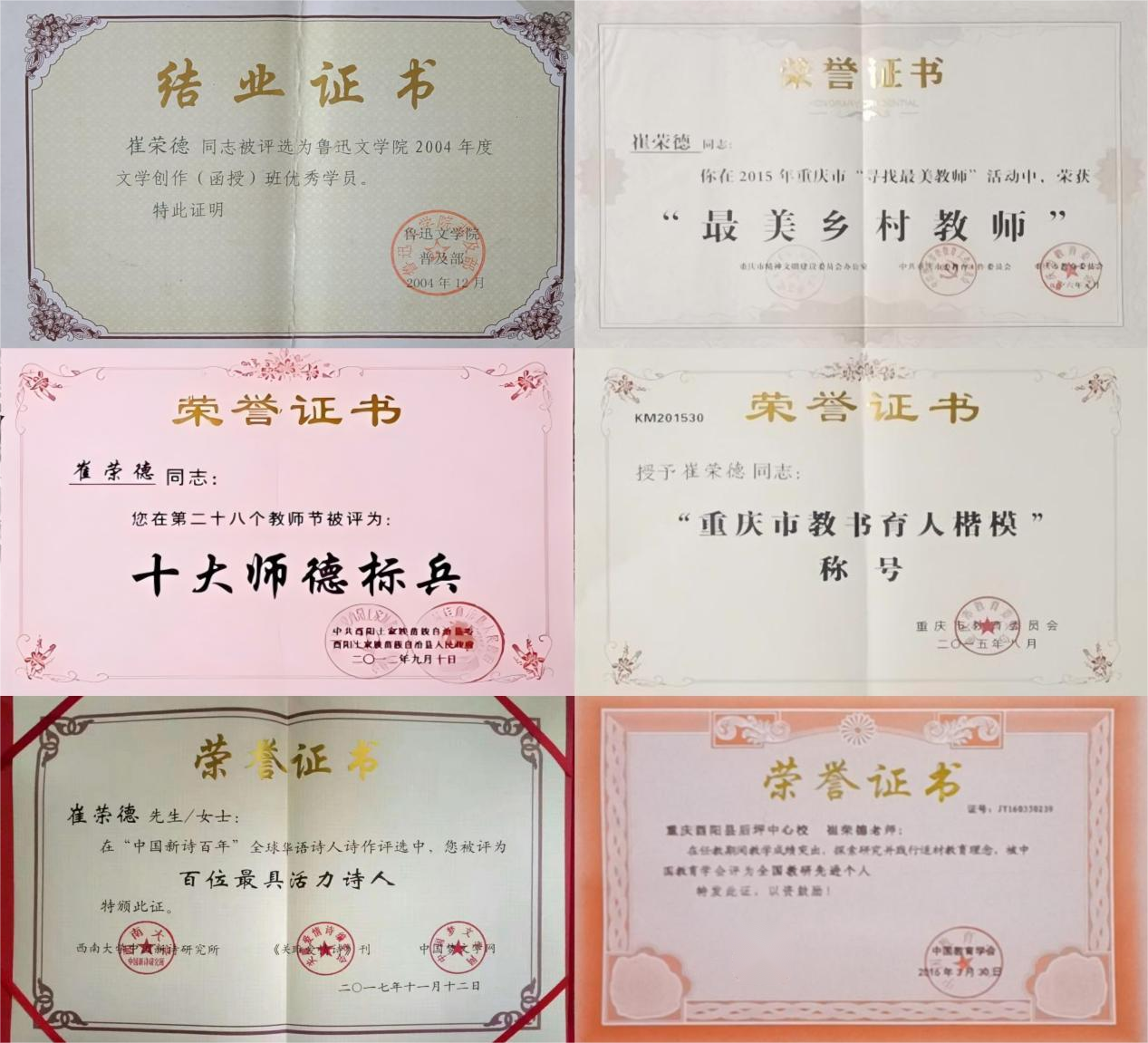

與詩壇光芒相映的,是崔榮德在鄉村教育領域的深耕身影。新世紀以來,他將更多心血傾注于鄉村教學研究與詩歌新人的培養。作為鄉村教育家,他不僅以課堂傳遞知識,更以文學為媒介啟迪青少年的心靈。他著有《六瓣文德書》《崔老師談小學生作文》《杏壇漫步》等教育專著,結合自身教學實踐,探索出一條以文學激發創造力、以人文關懷滋養成長的教育路徑。在偏遠山鄉的講臺上,他以詩為舟,載著孩子們駛向更廣闊的天地;在校園外,他積極推動詩歌教育普及,為無數文學新人提供成長機遇。這份堅守與奉獻,讓他獲評“全國最美鄉村教師”“重慶教書育人楷模”,榮譽背后,是無數鄉村孩子因他而燃起的夢想之火。

跨界者的文化使命:聯結文學與社會的紐帶

崔榮德的足跡從未局限于詩集與課堂,他以文化使者的姿態活躍于多個領域。2021年,他擔任“首屆重慶中小學生科幻征文大賽”終審評委,以文學視角引導青少年探索科學幻想;2023年,出任黑龍江衛視“最美中國節”春節聯歡晚會藝術指導,將詩意美學注入傳統節慶文化。如今,他身兼中國東方文化研究會全國社會藝術專業委員會藝術顧問、中國通俗文藝研究會理事等職務,在更廣闊的平臺上推動文藝與社會發展的交融。這些跨界實踐,彰顯了他對文化傳承與創新的深刻理解——文學不僅是個人情感的抒發,更是連接社會、啟迪民智的精神紐帶。

以下是崔榮德老師詩詞作品賞析:

以下是崔榮德老師獲得部分榮譽資料:

崔榮德的人生,是一首詩與教育的雙重奏鳴。他以詩人的敏銳感知世界,用教育者的情懷改造世界,在文學與教育的交匯處開辟出一條獨特的道路。從苗鄉走出的他,始終保持著對土地的熱愛與對人文精神的堅守,無論是筆下流淌的詩句,還是課堂上播撒的種子,都在詮釋著“美與責任”的共生。在浮躁的時代中,他如同一棵“低處的樹”,以謙遜的姿態扎根深處,卻將枝葉伸展向天空,為更多人遮蔭,為文化沃土輸送養分。這或許便是崔榮德留給我們的啟示:真正的藝術與教育,永遠源于大地,又始終指向星辰。

最后恭喜崔榮德同志榮獲“致敬抗戰勝利80周年非遺模范代表人物”榮譽稱號!作為非遺單位,作為文化復興的承載者和見證者,我們肩負使命,以文化傳承守護民族記憶,以時代視角激活歷史資源,為實現中華民族偉大復興的中國夢注入強大的精神動力。未來,我們將繼續以高度的文化自覺與責任擔當,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,為建設社會主義文化強國貢獻非遺力量。

供稿/致敬抗戰勝利80周年非遺模范代表人物申報組委會

校對編輯/馬文遠

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業