《時間的針腳——嚴(yán)虹構(gòu)像之外》展閉幕

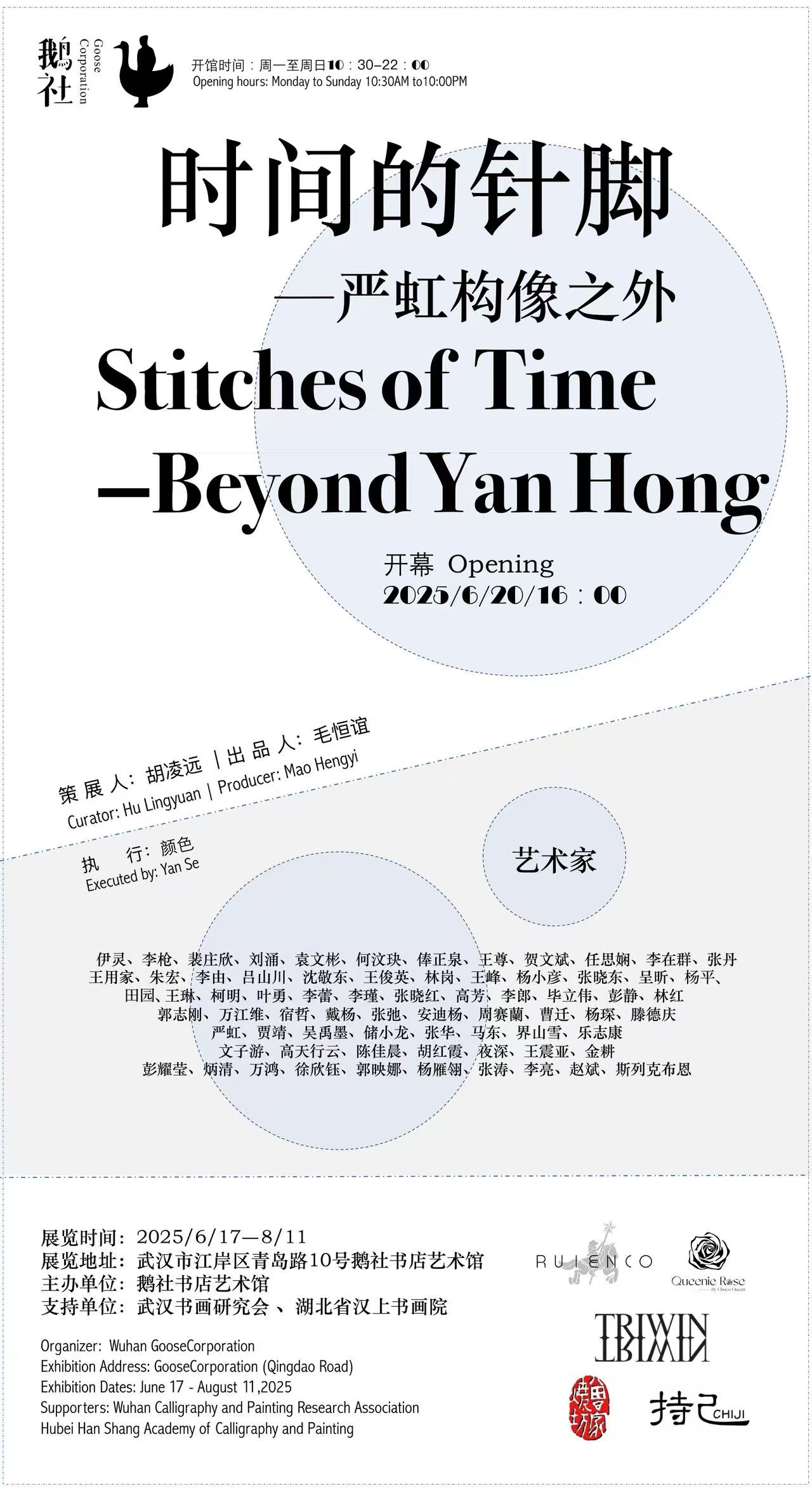

群展《時間的針腳——嚴(yán)虹構(gòu)像之外》,在毛線勾勒的形體中,呈現(xiàn)在武漢鵝社書店藝術(shù)館(青島館路)的墻上。它如同一條時間的引線,將二十余年的創(chuàng)作跨度與記憶牽連一起。這場跨越時間和圖像維度以及社會深度的展覽,已于近日圓滿閉幕。此次展覽集結(jié)了七十余位藝術(shù)家近百件作品,創(chuàng)作跨度長達(dá)二十余年,圍繞具有多元身份的“水果·嚴(yán)虹”,展開一次人物肖像的視覺實踐,并向外延展,從圖像構(gòu)建、身份重塑、社會維度展開深層次的對話。

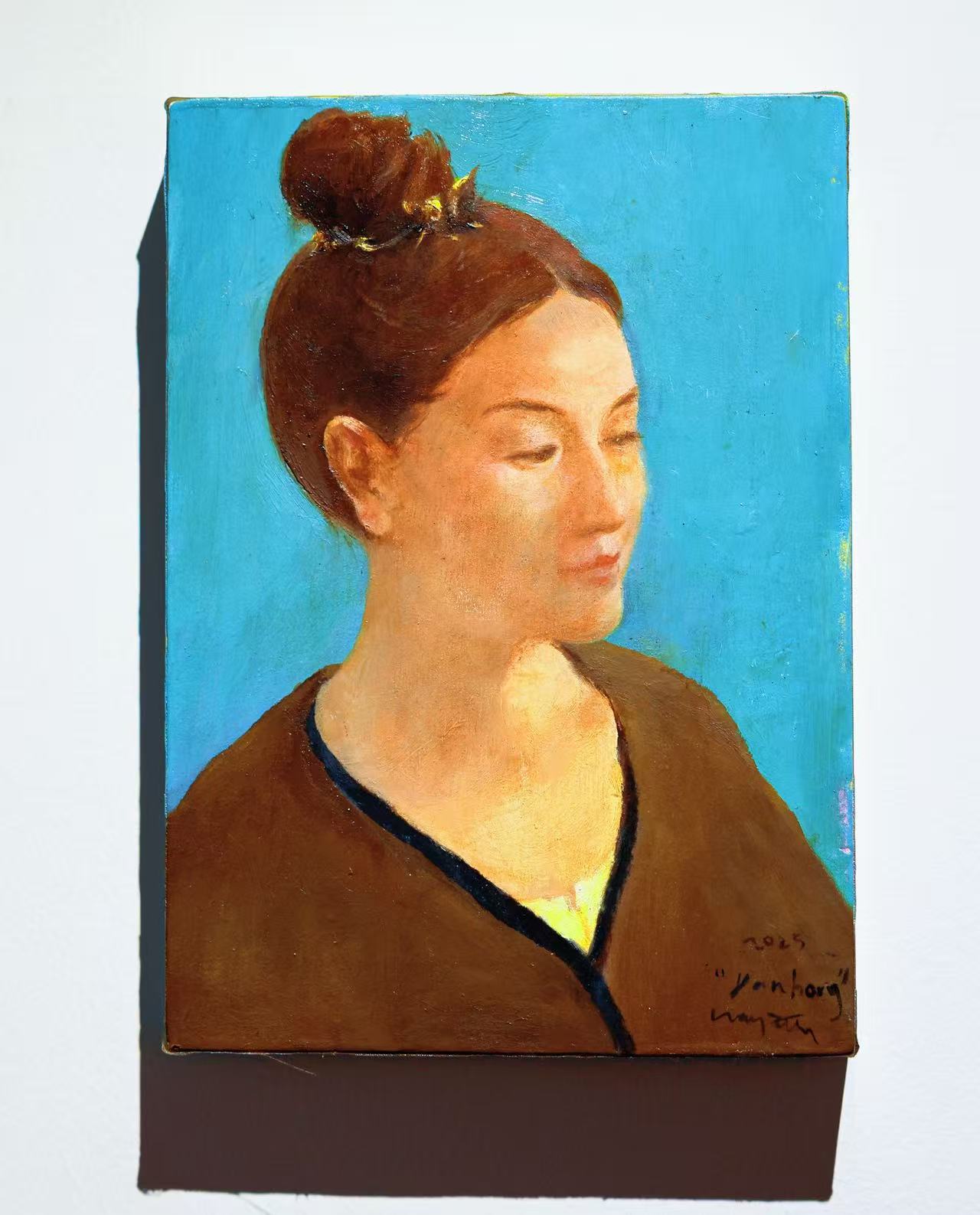

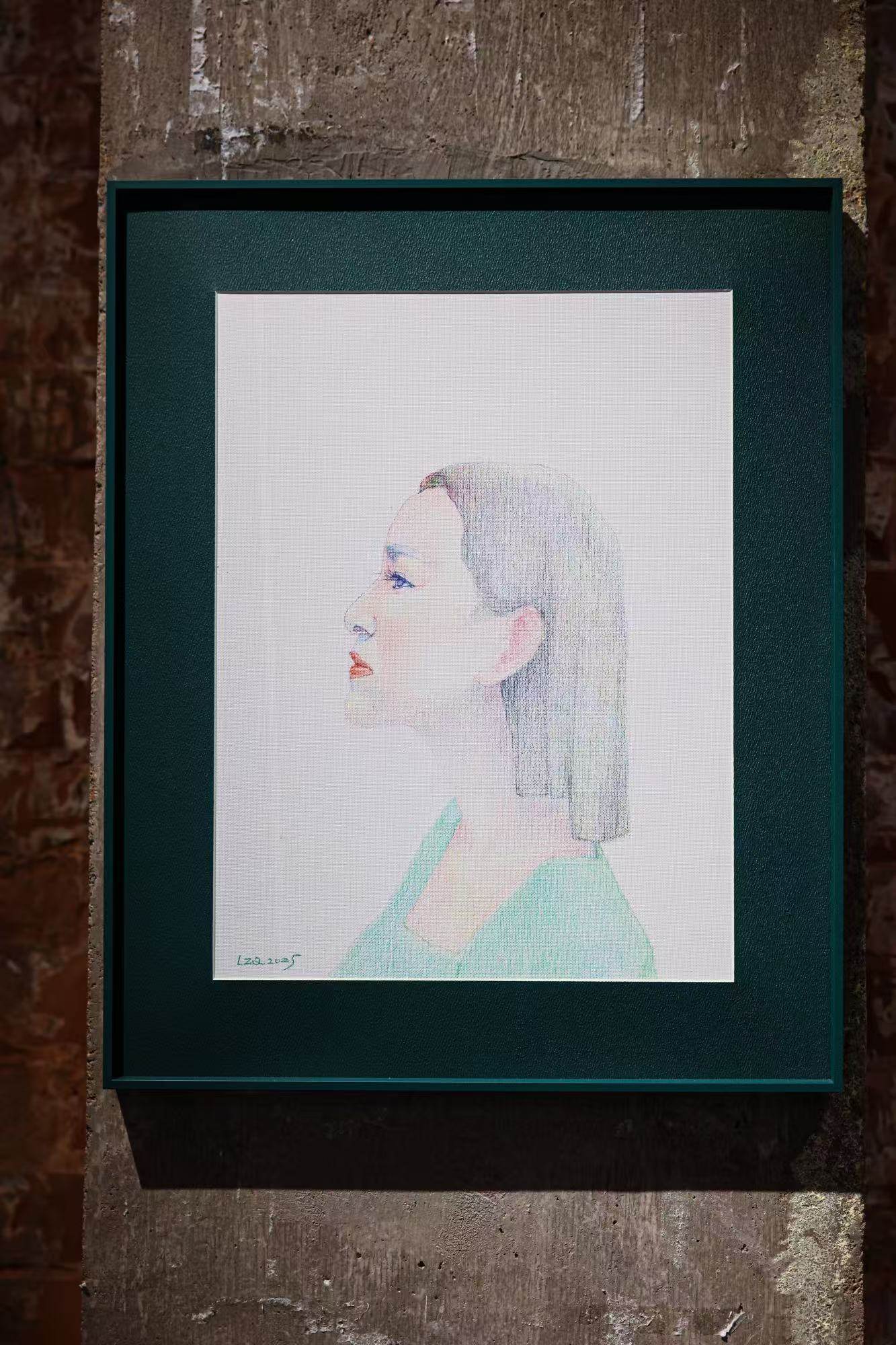

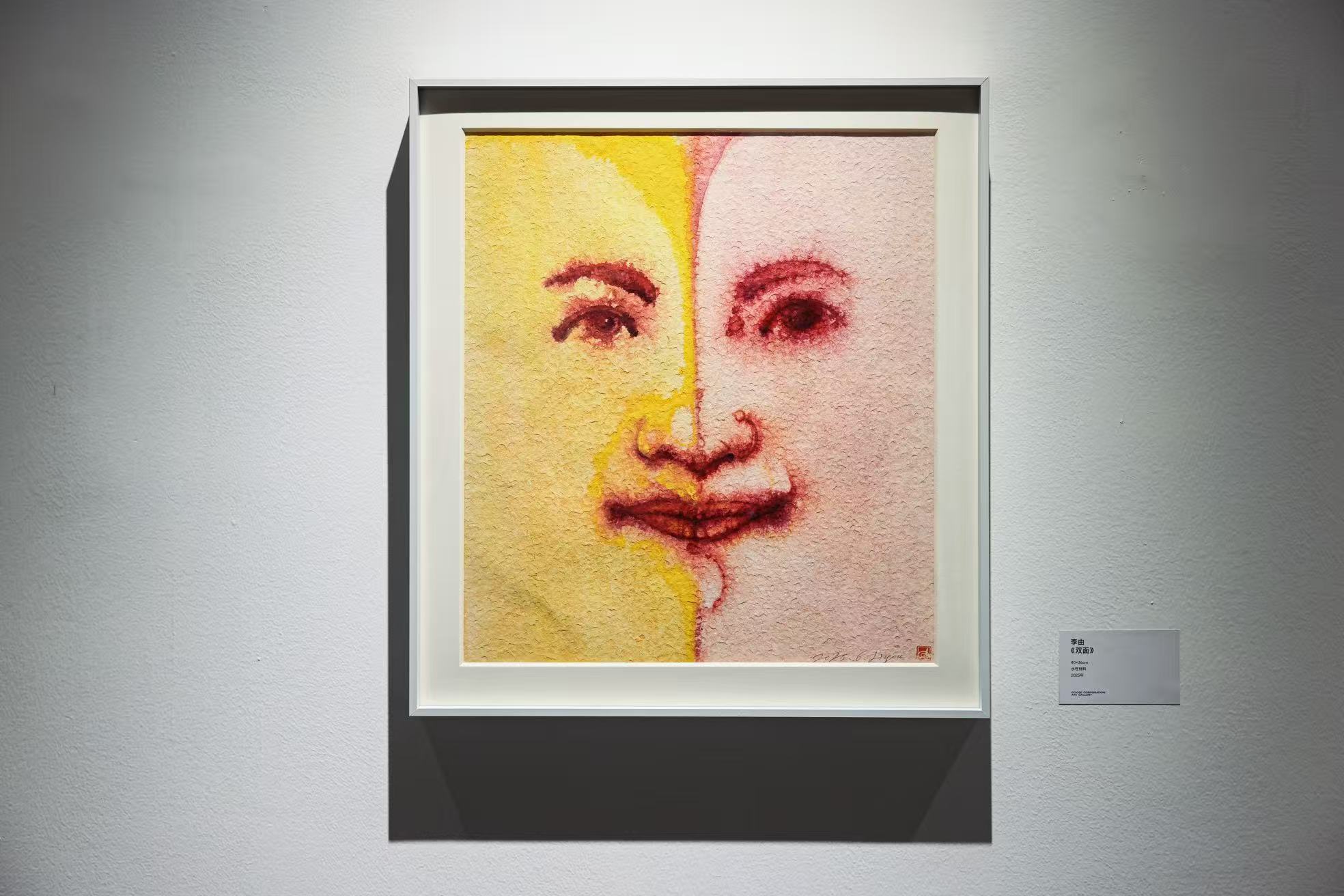

參展者的創(chuàng)作媒介涵蓋坦培拉、水墨、油畫、金箔、彩鉛、裝置、綜合材料、水彩、數(shù)字媒體等。從抽象處理到具象描繪,觀眾得以在不同創(chuàng)作語境中看到嚴(yán)虹的形象,同時也感受到創(chuàng)作者的情感狀態(tài)與創(chuàng)作變化。展覽空間的敘事結(jié)構(gòu)由“非像”逐步走向“具象”,如同將“水果·嚴(yán)虹”層層剖析,形成群像式的女性肖像圖景,最終再回到具體的人物;觀眾可以從中對肖像、主體性與觀看機(jī)制的思考。

“水果”既是嚴(yán)虹的筆名,用于文字創(chuàng)作和策劃,也與其成長地“水果湖”相連。作為主體,水果·嚴(yán)虹通過文字對自我進(jìn)行解析和建構(gòu),她所著的書籍《方力鈞——100個人口述實錄》陳列在書店閱讀區(qū)。而創(chuàng)作者們的自發(fā)行為無疑進(jìn)一步拓寬了這種建構(gòu)的方式。如果說七十余位創(chuàng)作者為水果嚴(yán)虹勾勒出不同的輪廓,那么水果嚴(yán)虹則將它們凝聚為連貫的線索。

策展人胡凌遠(yuǎn)認(rèn)為,當(dāng)水果·嚴(yán)虹從畫中走到畫外,進(jìn)行主導(dǎo)和思考時,同樣也形成一種構(gòu)像。因而,這場展覽不僅探問了個體的構(gòu)像方式,也將“是誰”“如何被看”以及“如何成為”置入公共討論之中。

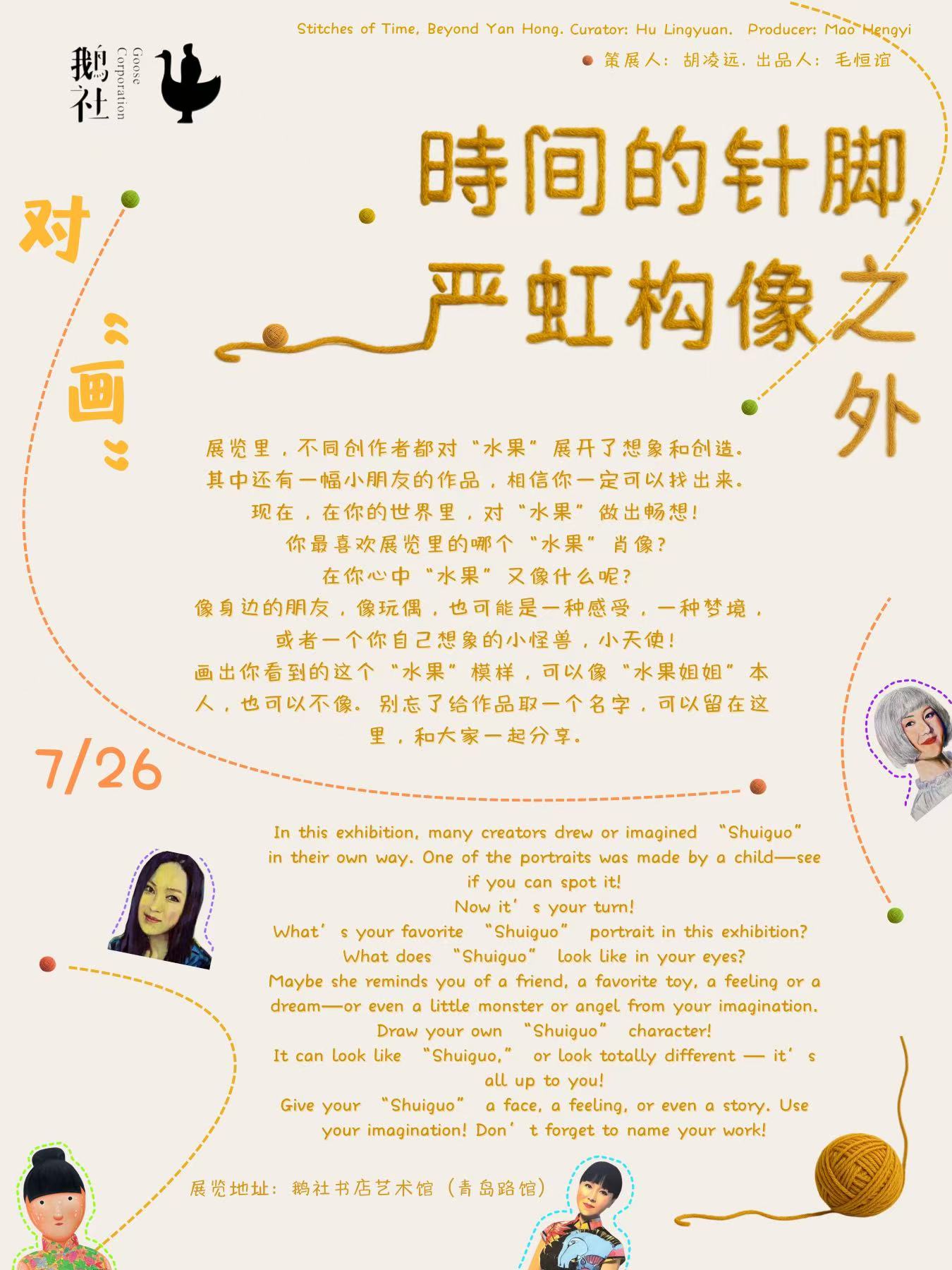

自2003年起,“水果·嚴(yán)虹”首次出現(xiàn)在攝影作品中,隨后延伸至不同的媒介語言,并在這次展覽期間不斷發(fā)生。圍繞“畫中人”和“水果”的概念,策展人胡凌遠(yuǎn)在展覽中期與閉幕階段推出了兩場公共教育活動,分別是《對“畫”》與《“水果”構(gòu)像店》。這兩場活動在空間與形式上延展了展覽的思辨內(nèi)核,也成為觀眾與展覽之間的重要交匯點。

《對“畫”》以雙關(guān)命名為切入口,既指向“畫中人”的角色,也強(qiáng)調(diào)“表達(dá)”與“語言”的維度。作品既有綜合材料,也有油畫,素描和水彩,觀眾在為“水果”構(gòu)像的同時,也對自己的內(nèi)在進(jìn)行構(gòu)像。有5歲的小朋友畫出了心中的“希望之光”——以五彩斑斕與颶風(fēng)般的眼睛,來表達(dá)希望比黑暗更有力量的想象;也有將個人對學(xué)業(yè)壓力的情緒轉(zhuǎn)化為圖像語言。其中一位85歲的奶奶的油畫作品,更為活動增添了溫度與代際層次。

這些參與者們的作品陳列在油畫質(zhì)地般流動的地面上,由毛線牽引至紅墻展區(qū),如同漂浮的木盒回歸源頭。墻上亦留下了觀眾對展覽的文字與圖像回應(yīng)。這些參與者再次呼應(yīng)了展覽中的“針腳”與“之外”的概念,也無意中重疊了嚴(yán)虹曾在法國《L'OFFICIEL》雜志中文版《時裝》“對話”欄目工作的經(jīng)歷。

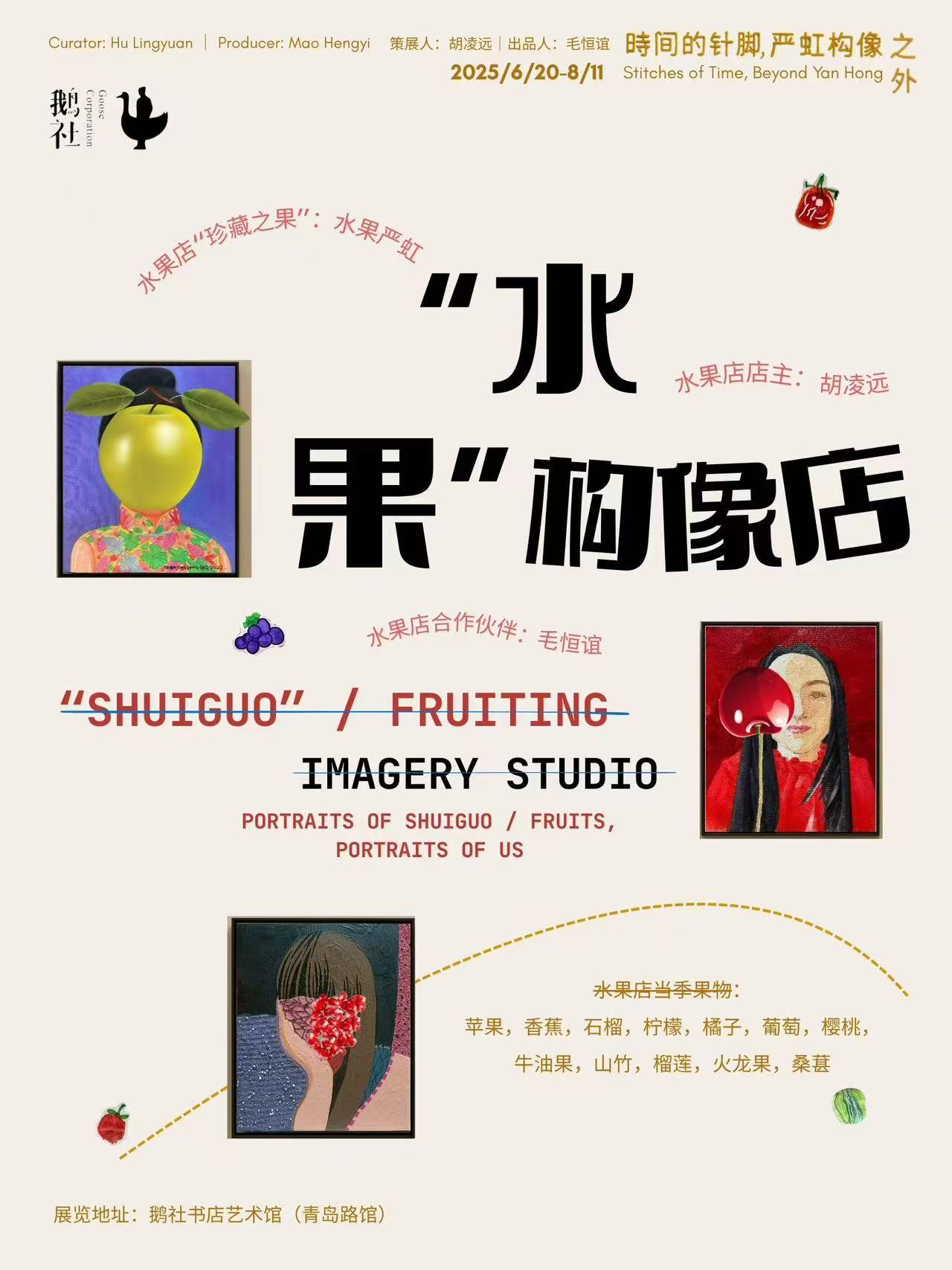

相比之下,“水果”構(gòu)像店是一個更為立體且具象的水果裝置。這家以店為名的活動基于“水果”的概念,營造出一個流動中的構(gòu)像場。在現(xiàn)實與藝術(shù)之間,水果既是日常消費(fèi)品,也是被觀看的靜物與隱喻,更是畫中人。從靜物傳統(tǒng)到當(dāng)代象征,這語義的厚度也進(jìn)一步映射到“水果·嚴(yán)虹”的構(gòu)像之中,使其既具體又抽象,既個人又社會。現(xiàn)場,真實水果與藝術(shù)作品并置,觀眾在觸摸與觀看中建立聯(lián)想,并通過拼貼與繪畫完成個人的“水果構(gòu)像實驗”。最終,形成的小型水果裝置既指向一個人,也指向觀眾對日常實物的感知經(jīng)驗,身份定位和文化投射;它讓圖像生產(chǎn)走向日常生活與公眾之間,營造出一個開放的臨時視覺公社,也呼應(yīng)了鵝社書店的“公社”文化理想。

置身于水果之中,嚴(yán)虹也以創(chuàng)作者的方式進(jìn)行回應(yīng)——她每天在一枚水果上簽名并貼于墻面,直至閉幕。短短數(shù)日,水果的自然發(fā)酵與變化,象征著時間的流逝。當(dāng)毛線拼貼出的《時間的針腳——嚴(yán)虹構(gòu)像之外》在針腳里回歸原線,展覽的終點也將是另一段時間的起點。

(注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)