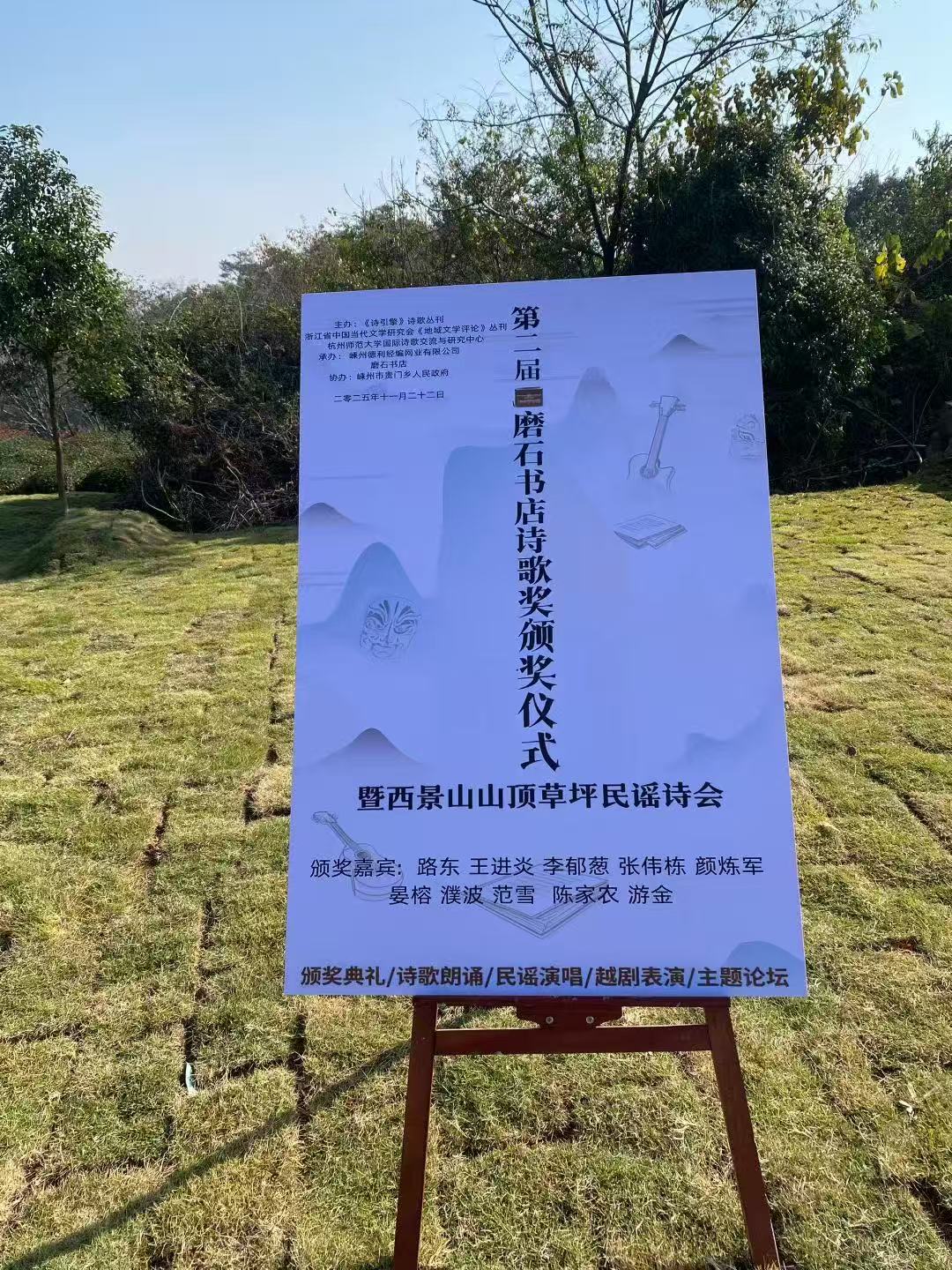

第二屆磨石書店詩歌獎頒獎典禮暨山頂草坪民謠詩會在嵊州舉行

11月22日上午,第二屆磨石書店詩歌獎頒獎典禮暨西景山山頂草坪民謠詩會在群山環抱的浙江嵊州貴門鄉西景山村山頂草坪拉開序幕。本次頒獎活動以“曠野詩學,經編詩行”為主題,倡導詩與自然的親近、對話、融合。

據悉,第二屆磨石書店詩歌獎自2025年2月23日啟動征集,至7月31日截稿,共收到稿件1500余份,經嚴格審核,有效稿件為1218份。整個評審工作從8月中旬開始,至10月27日結果公布,歷時兩個多月,秉持著“先鋒、獨立、當代、異質”的理念,經過三輪評審,最終殊不方斬獲主獎,馬拉、王徹之榮獲提名獎,李盲、呂周杭、冬千摘得新銳獎。

本次活動由《詩引擎》詩歌叢刊、杭州師范大學國際詩歌交流與研究中心和《地域文學評論》輯刊聯合主辦,嵊州市貴門鄉人民政府協辦,貴門鄉西景山村村委會支持,吸引了來自全國各地的詩人、作家、學者共五十余人到場。

當天還在磨石書店與陌上煙柳咖啡館分別舉行了兩場分享與研討活動。

山頂草坪頒獎典禮:民謠演唱與越劇表演貫穿全程

頒獎典禮一開始,磨石書店創辦人、詩人蔣立波首先致辭,介紹評獎過程、評選環節、評審標準等,蔣立波表示,在整個評審過程中,始終秉持“公平、公正、嚴格、規范”的原則。他說,“如同詩歌創作需要良心,詩歌評審更需要良心。我們所有評審委員會成員都有各自的工作、家庭和責任,但大家都將業余時間無私奉獻給此次評審工作。”

隨后,依次進行了新銳獎、提名獎、主獎的頒獎。新銳獎獲獎者呂周杭、李盲上臺領獎答謝,冬千因病未能出席,由詩人張雨晨代領,提名獎得主王徹之因人在美國未能到場,由詩人路偃代領。路東、張偉棟、李郁蔥、顏煉軍、濮波、范雪、游金等詩人、學者為獲獎者頒獎,宣讀授獎詞。

主獎獲獎者殊不方以一首《感謝詩,或我們磨著石頭過河》作為答謝詞,形式新穎,別開生面,正如頒獎詞指出的,“詩人用停頓對抗過剩,從無用重估價值,將鹽、土豆、韭菜、柿子等市井食物擺在社會觀察的哈哈鏡前,置于哲學思辨的顯微鏡下,讓普通國民的‘食事’成為洞察時代精神癥候的氣象站。全詩構思精妙,逸趣橫生,通過密集的意象嫁接、文化用典與修辭狂歡,在具象與抽象、俚俗與典雅之間完成意義的增殖與穿透,在極具張力的語言裝置中實現微觀敘事與人文關懷的辯證統一。《食事詩》不僅拓展了當代漢語詩歌的題材疆域和表現手法,更以敏銳的批判意識和嫻熟的修辭自覺,為實現在碎片化的經驗中重建詩與思的關聯提供了富于啟發的嘗試。”或許以詩代替傳統意義上的答謝詞也是對于答謝詞的一種拓展、探索。

其間,穿插越劇《十八相送》《三蓋衣》等經典曲目的演唱,詩人、音樂人老董更是用一把吉他和自己極具辨識度的嗓音彈唱了磨石書店詩歌獎的聯合發起人、詩人企業家、嵊州德利遮陽有限公司董事長王進炎先生和此次大賽主獎詩人殊不方的詩作,情感豐沛,旋律悠揚,進一步將頒獎典禮的氛圍推向了高處。

頒獎典禮的上午場以現場到場人員的合影作為結尾方式,隨后各位嘉賓與西景山村民共享當地佳肴、把酒言歡。

獲獎詩人對談:尋找當代詩的新引擎

下午13:30,在磨石書店二樓,由詩人、磨石書店現任主理人莫諾格對到場的四位獲獎詩人展開對談,圍繞“尋找當代詩的新引擎”這一主題,莫諾格與獲獎詩人馬拉、殊不方、李盲、呂周杭共同探討了四個問題:獲獎者對于磨石書店頒獎典禮現場的感受,詩人之間是否需要交流;詩人之間是否存在真正的友誼,城市與自然的關系以及如何反映到作品當中;詩人與語言的關系,以及如何處理文本與語言的關系。

馬拉、殊不方兩位詩人不愧是做媒體出身,口才極佳,金句頻出。李盲、呂周杭兩位詩人也同樣侃侃而談,觀點獨到,第一個問題關于磨石書店,最后一個問題又回到詩歌本身,關于最后一個問題“是否談的問題過大”,首獎得主殊不方表示,其實很好,因為每個人都能從自身的經驗出發去談論這個問題。

對談現場,線上連線王徹之和冬千,一個在美國,另一個在海拔兩千多米的高山上,王徹之回答了一個問題,觀點犀利直接,極具啟發作用;冬千信號太差,無奈只能后續單獨跟進。

主持人莫諾格充分發揮了引導作用,讓四位詩人嘉賓談得很深入、很有活力,整個對談過程真實、松弛,很多在場的聽眾反饋現場效果與氣氛都很好。

獲獎詩人對談結束后,部分詩人、嘉賓共同參觀了越劇博物館,近距離且更加直觀地感受了越劇不可言說之美。

《詩引擎》首發與主題研討:江南詩學與“地方”的發明

晚上8:30,一場兼容并包、別開生面的主題研討會在嵊州越劇小鎮陌上煙柳咖啡館舉行。

主持人是詩人、學者、浙江傳媒學院電影學院教授濮波,活動以江南詩學與“地方”的發明為主題,第二屆磨石書店詩歌獎獲獎者、嘉賓、與會詩人出席、研討。

研討會一開始,蔣立波將簡要講述了創辦《詩引擎》的緣起,指出“詩學本質上是一種未來的詩學,它需要以一種更強勁的姿態朝向更廣闊的未來敞開,為此,我們呼喚當代詩中內置的新的引擎,以獲得更強大的動力和活力,在自我與時代、自我與歷史、自我與現實,乃至自我與自我之間的對話中來抵達詩的內核,從而創造出一種新的現實和歷史。”

蔣立波發言結束后,濮波從探討“江南詩學”的三重意義開啟話題,他認為江南詩學至少涵括了詩歌史意義,地理文學意義和地域旅行意義。

寧波大學現代詩學研究中心張偉棟教授指出,“當我們試圖去探討一個詩的引擎的時候,或一種新的生存的性能時,我們不是在單一的一個詩學的演繹路徑上。從單一個人的信念和欲望來說,我們必須在一個歷史邏輯、詩學邏輯以及當下的這種困難,我們才能去探討這樣一個問題。而且我們必須看到,今天所謂的地域問題,我們不能把它當成一個地理問題來理解,傳統的江南現在來說已經不存在,或者說我們在真正意義上,無法再復原一個傳統的江南,我們只能擁有在全球化背景下地理空間被同一化的一種江南詩學”。

浙江大學城市學院副教授范雪認為:地方與詩人的關系,一方面是辨認在地的寫作。這一類在某種意義上很古典、誠實,它是自我耕耘的。另一方面恰恰是不在地的寫作。例子是帝國的作家們,比如紀德,標明寫作賦形萬物包括他人的能力。聚焦到“地方”與“江南”,應該充分考慮地方、地方性與超地方性的辯證。謝靈運在溫州發展出來的山水詩,是地方的,但超出地方詩,或者說正是在地方的實景里,加上文學本身的革新內在需求,出現了超越性的發展。地方的實景、實感,因此在可大可小的意義上都很有可為。這里面最重要的倫理基礎,可能正是實實在在的在地生活,以及以詩歌的技藝將之編織出令人難忘,乃至一再回到的樣式。對于江南來說,值得考慮的是:地方質地貢獻于漢語質地或文明的質地。江南詩或有明顯江南特征的詩歌可以是回饋自我與地方的,也可以“以地方,而超越地方”。第二個值得考慮的是,江南曾經代表中國的世界形象,或者說世界的中國風格。這給今天提出的問題其實是鄉土、地方、超鄉土、超地方、文化、跨文化的辯證。真正面對正在進行的地方的、普遍的現代化事實的寫作,有很大的當代與未來價值。

詩人、南京大學文學院教授顏煉軍則指出:江南地理文脈簡單說可以有兩方面:既成性與生長性。拘于前者,容易落入窠臼、封閉和重復,對寫作無益。重構地方性,即啟動新的“引擎”,就是發掘創造生長性。實際上,江南形象相當多的部分,是北方文人南下發現和命名的,是南方文人離開南方后“回想”的,是在動亂、戰爭、人口流動、士人貶謫流亡中發現命名的。簡言之,有效的地方性必須在家國觀和世界性的參照、自覺中發現。另外,現代以來,各類城市也可以作為“地方”,比如上海,北京,深圳、香港、南京、成都、烏魯木齊等等諸多城市,都有自己的文學傳統和脈絡。其中的歷史、方言、雜語、地方知識,人口流動、多民族性、工業和技術化過程,諸多因素正在鑄成新的地方感。

磨石書店創辦人蔣立波則指認了一個悖論,寫江南最好的詩不一定是有生活在江南的詩人寫出來的,比如張棗、柏樺、宋琳他們都不算江南詩人,但他們寫出了非常具有江南氣質的詩。也就是說,是否能寫出真正江南的詩,不單單在于某種經歷、經驗、感覺,而更在于某種深刻的感受和理解,包括敏銳的捕捉與洞察的能力,以及對經驗的轉化與熔鑄。他還特別提到了一個更具悖論的現象,那就是嵊州作為越劇的故鄉,一方面是柔情似水、水袖裊裊的水的溫婉,另一方面則是被稱為“嵊州強盜”的慷慨磊落、俠客意氣的性格,既出過胡蘭成,也出過辛亥英雄王金發。

現場的其他嘉賓、獲獎詩人代表,以及紹興本地詩人代表也紛紛表達了對江南詩學與地方、地理的觀點。

研討會的最后,由詩人、批評家、杭州師范大學國際詩歌交流與研究中心中心主任、教授宴榕做了發言總結,他表示“如果有一種江南詩學,那一定要具備在場性、不可替代性、現代性和后現代性,21世紀賦予了新的內涵,不能附著在原來傳統意義上的文化語境,要把所謂的江南意象、反意象納入到一個更大的體系,使它成為一種新的、可成長性的、可持續性的、超越地域性的概念,在這樣的愿景下,我們的江南可能會有新的發掘空間。”(通訊員 莫諾格)

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業